【518特刊】博物館的誕生

日期 | 2018-05-18 來源 | 世博會博物館每年5月18日是國際博物館日。2018年國際博物館日的主題是“超級連接的博物館:新方法、新公眾(Hyperconnected museums: New approaches, new publics)”。

2018年國際博物館日海報(bào)

自國際博物館日設(shè)立以來,國際博物館協(xié)會每年都會在5月18日這天舉辦慶祝活動,旨在提醒公眾認(rèn)識到,“博物館是促進(jìn)文化交流,豐富文化生活,增進(jìn)人們之間相互理解、合作,實(shí)現(xiàn)和平的重要機(jī)構(gòu)。”全球越來越多的博物館參與了這項(xiàng)重要的活動,有些地方的慶祝活動可持續(xù)一周左右。2017年,共有157個(gè)國家的36000座博物館參與國際博物館日的活動。

今天是5月18日,是第四十二個(gè)國際博物館日。讓我們一起來聊一聊公共博物館的起源與發(fā)展,探尋博物館的有趣故事吧!

博物館的誕生

據(jù)學(xué)者考證,博物館的希臘語“museion”原意為“繆斯們的土坯建筑物”,意指“供奉繆斯女神的廟宇”,詞根源于“繆斯”(muses)。“繆斯”是萬神之王宙斯和記憶女神所生的九個(gè)女兒,分別是:歐忒爾珀(音樂之神)、埃拉托(愛情詩之神)、卡利俄珀(英雄史詩之神)、克利俄(歷史之神)、墨爾波墨涅(悲劇之神)、波利許墨尼亞(頌歌之神)、特爾西科瑞(舞蹈與合唱之神)、塔利亞(喜劇與田園詩之神)及烏拉尼亞(天文學(xué)之神)。有趣的是,這九位女神中沒有一位主管今天博物館中最主流的“造型藝術(shù)”,這可能是因?yàn)樵诠畔ED時(shí)期,繪畫與雕刻還未被視為獨(dú)立的藝術(shù)形式,而僅僅被看作“技藝”。

九位繆斯女神

公元前四世紀(jì),馬其頓的亞歷山大大帝在建立地跨歐亞非大帝國的軍事行動中,把搜集和掠奪來的許多珍貴的藝術(shù)品和稀有古物交給他的教師亞里士多德整理研究,亞里士多德曾利用這些文化遺產(chǎn)進(jìn)行教學(xué),傳播知識。亞歷山大去世后,他的部下托勒密·索托建立了新的王朝,繼續(xù)南征北戰(zhàn),收集來更多的藝術(shù)品。公元前三世紀(jì)托勒密·索托在埃及的亞歷山大城創(chuàng)建了一座專門收藏文化珍品的繆斯神廟。這座“繆斯神廟”,被公認(rèn)為是人類歷史上最早的“博物館”。博物館一詞,也就由希臘文的“繆斯”演變而來。

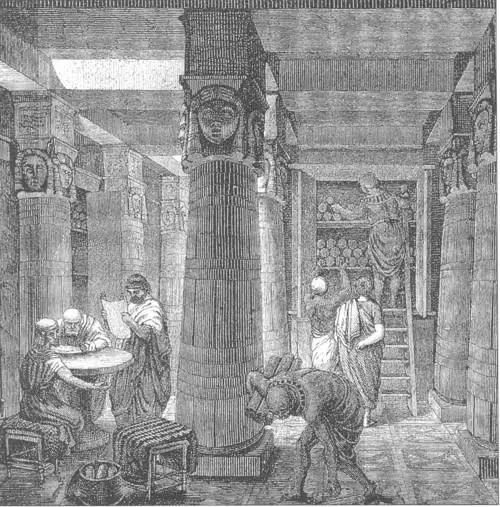

亞歷山大里亞圖書館

世界上第一個(gè)博物館是建造于公元前306-285年間的亞歷山大里亞圖書館(在西方的博物館系統(tǒng)中,除了藝術(shù)博物館之外,圖書館、水族館乃至動物園都是博物館大家族的一員)。亞歷山大里亞圖書館內(nèi)設(shè)有博物館部分,當(dāng)時(shí)最著名的藝術(shù)家、哲學(xué)家、科學(xué)家常常在這里交談、冥想與沉思。譬如,當(dāng)時(shí)著名的數(shù)學(xué)“帶頭人”歐幾里德就在此間完成了他的巨著《幾何原理》。這些學(xué)者有權(quán)使用圖書館內(nèi)的圖書資料、講演廳、走廊、餐廳、解剖實(shí)驗(yàn)室和科學(xué)研究實(shí)驗(yàn)室。這也是為什么“博物館一直被視為藏品儲藏室和學(xué)習(xí)、研究之地。”

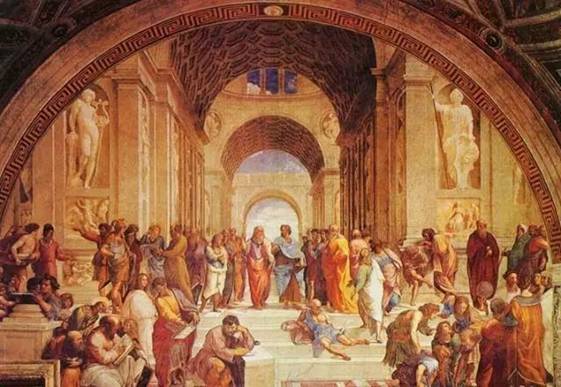

拉斐爾《雅典學(xué)派》

十六世紀(jì),“博物館”語義中又多了兩個(gè)新伙伴:其一、“畫廊”(英語的gallery,意大利語的galleria),指的是一種寬敞而狹長的展覽空間,在這里主要展出雕塑和繪畫作品;其二、“珍奇室”(英語為cabinet,意大利語為gabinetto,德語為wunderkammer),指的是存放珍稀動植物標(biāo)本、小型藝術(shù)品、人工制品和古董的房間。這兩類博物館內(nèi)的藏品幾乎很少對公眾開放,主要是存放王公貴族、教皇和富豪們的玩物。

大衛(wèi)?特尼斯《利奧波德?威廉大公在其布魯塞爾的繪畫館》

十八世紀(jì),博物館仍然是榮耀權(quán)力者、君主文化與傳統(tǒng)及教會的空間,蘊(yùn)含著“具有良好教養(yǎng)”、“文雅”、“精英分子”等潛臺詞。法國大革命時(shí)期是“繆斯神殿”從封閉走向開放的分水嶺。在此之前,上文提及的“圖書館”、“畫廊”、“奇珍室”等形式的“博物館”雛形僅對少數(shù)人開放。1792年 8月10日,伴隨著法國君主制告別歷史舞臺,盧浮宮從一座皇家宮殿華麗變身為公眾博物館。新成立的共和政府管轄下的教育部門管理盧浮宮,為博物館提供了一個(gè)嶄新的運(yùn)作模式。每周除了一個(gè)星期天預(yù)留給藝術(shù)學(xué)生專用外,盧浮宮向所有人士免費(fèi)開放,官方特意為那些蜂擁而至的觀眾制作了展覽目錄,亦為外國游客提供翻譯版本,一些課堂甚至在展覽廳內(nèi)進(jìn)行。這些不同背景的參觀者留下了大量的參觀資料,有些講述的是他們參觀這一神奇之所的感受,有些描述的是對盧浮宮的印象,也有些是對其他參觀者的描寫……

盧浮宮

十九世紀(jì)以后,歐美的博物館也不斷向著公眾博物館轉(zhuǎn)變,教育也正式加入到收藏、研究、陳列等博物館核心使命之列,成為公共博物館的愿景的重要組成部分。

以上資料整理、改編自《繆斯之約——?dú)W美藝術(shù)博物館智識體驗(yàn)》一書(同濟(jì)大學(xué)出版社)。

中國最早的“博物館”

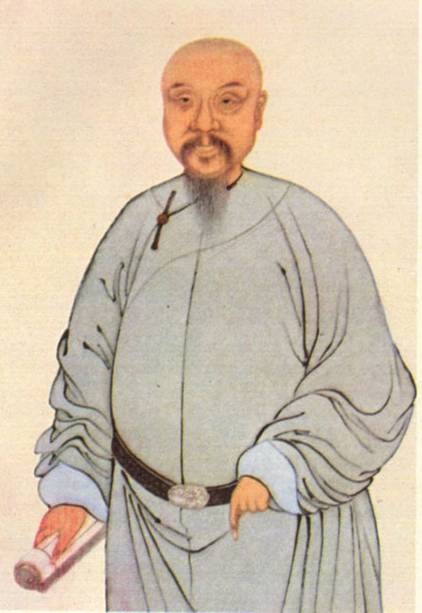

林則徐

據(jù)學(xué)者考證,“博物館”最早見于林則徐主持編譯的《四洲志》,在介紹英國時(shí)說“英吉利又曰英倫,又曰蘭頓”,“蘭頓建大書館一所,博物館一所”。在介紹美國時(shí)也有“設(shè)立天文館、地理館、博物館、義學(xué)館”的敘述。而查對《四洲志》的英文原版——英國人慕瑞(Murray)1836年寫的《世界地理大全》(The Encyclopedia of Geography),可以發(fā)現(xiàn)“博物館”對應(yīng)英文單詞就是“Museum”,因此林則徐堪稱中國翻譯介紹西方博物館的第一人。

那么,完全由中國人自辦的博物館是在何時(shí)誕生的呢?

直到1905年,中國才迎來了自辦的第一所博物館——南通博物苑,創(chuàng)建者是著名民族實(shí)業(yè)家張謇。

南通博物苑

張謇

張謇在日本見識了日本從歐美輸入的現(xiàn)代文明后大受啟發(fā),深刻體會到博物館對學(xué)校教育和啟迪民智的重要作用。

1905年,他以個(gè)人財(cái)力,在家鄉(xiāng)陸續(xù)購民房29家,遷荒冢3000余座,平地筑垣,又多方搜求中外動植物標(biāo)本、金石文物、先賢遺文,最終創(chuàng)建了南通博物苑。十年之后,藏品達(dá)到2萬余件,“縱之千載,遠(yuǎn)之外國”,“古今咸備,縱人觀覽”。

而如今,博物館的種類和內(nèi)容越來越豐富,博物館的功能也在發(fā)生著變化。今年的5月18日到22日,在世博會博物館舉行的“長三角博物館教育聯(lián)盟博覽會”,你不僅可以看到南通博物苑的展臺,你還能看到很多不同類型、富有特色的博物館。

首屆長三角博物館界教育博覽會上,南通博物苑把園林的綠色帶到了現(xiàn)場。

安徽博物院展區(qū)一角

南京博物院展區(qū)

寧波博物館展區(qū)體驗(yàn)活動