中國風(fēng)席卷歐洲?歷史上西方人竟這樣山寨中國文化

日期 | 2018-12-04 來源 | 搜狐藝術(shù)從17世紀始,歐洲刮起了一股強勁的“中國風(fēng)”。這場中國風(fēng)發(fā)端于11世紀,得到了馬可·波羅、圣鄂多立克等曾旅行中國的冒險家們、傳教士們的有力助推,經(jīng)幾個世紀的發(fā)展后,從17世紀開始全面滲透到了歐洲人生活的各個層面,如日用物品、家居裝飾、園林建筑等,上至王公貴胄,下至商賈鄉(xiāng)紳,都對所謂的中國風(fēng)尚趨之若鶩;中國風(fēng)更直接形塑了西方時尚史上著名的洛可可風(fēng)格。這場中國風(fēng)在18世紀中葉時達到頂峰,直到19世紀才逐漸消退。華托、布歇、皮耶芒、齊彭代爾、錢伯斯、瑞普頓等著名的藝術(shù)家、設(shè)計大師以及其他大大小小的設(shè)計師、工匠所創(chuàng)造出的眾多中式建筑、藝術(shù)品和工藝品為后人記錄和保存了它席卷歐洲大陸的深刻痕跡。

《圣厄休拉和她的少女》( Niccolò di Pietro ,1410),畫面中女性圣徒所穿長袍,綴滿了鳳凰圖案,顯而易見受到了東方絲織品的影響。

“中國風(fēng)”作為時下文化領(lǐng)域的流行詞匯在國際時尚界可圈可點,許多人認為這是改革開放后“東風(fēng)西漸”的結(jié)果。事實上,早在百年之前,西方文化和社會生活的各個領(lǐng)域就刮起了“中國風(fēng)”(chinoiserie)。然而,當(dāng)這些帶著中國印記的文化產(chǎn)品舶來中國,許多國人卻只是驚嘆于其中的異國情調(diào)。

西方藝術(shù)從古典到現(xiàn)代的轉(zhuǎn)型過程中,表現(xiàn)形式由結(jié)構(gòu)線條轉(zhuǎn)向書法線條,前者重視線條的隱匿和對現(xiàn)實的再現(xiàn),后者則重視線條本身的品質(zhì)和神韻,傾向于比任何其他類型的特質(zhì)更多地表現(xiàn)觀念的不穩(wěn)定性與主觀性的一面,這一點與中國書法藝術(shù)的內(nèi)涵是一致的。因此,20世紀最偉大批評家羅杰·弗斯認為,西方人對東方藝術(shù),尤其是中國藝術(shù)的吸收導(dǎo)致了西方現(xiàn)代藝術(shù)的轉(zhuǎn)型。

1592 年,滿載著東方珍稀物品的西班牙大帆船“圣母號”被英國海盜船劫持到達特茅斯港。

因為中國傳統(tǒng)藝術(shù)和西方現(xiàn)代藝術(shù)的這種姻緣關(guān)系,中國繪畫得到全世界的推崇,以致于二十世紀西學(xué)東漸的過程中,中國人借助西方人才重新發(fā)現(xiàn)和體認了自己的傳統(tǒng)價值。

到了2000年后,西方人又開始發(fā)掘“意境”等中國古典趣味,歐洲人還因此建立了美學(xué)學(xué)科。而國人經(jīng)濟上的后繼者地位卻導(dǎo)致了文化上的不自信,正如英國不規(guī)則園林本是中國的專利,而英國人通過名之為現(xiàn)代園林,便輕易地將英國的遲滯狀態(tài)轉(zhuǎn)化為先鋒地位,而將中國原來的優(yōu)勢解釋為它的落后性。

英國著名藝術(shù)史學(xué)家休·昂納的《中國風(fēng):遺失在西方800年的中國元素》,以史學(xué)家的嚴謹、文學(xué)家的細膩筆觸和藝術(shù)家的敏感梳理了西方文化中中國風(fēng)的興起、興盛及其衰落、流變的漫長而復(fù)雜的歷史過程。誠如作者所言,在19世紀以前的大部分西方人心目中,神州并非真實的場景,而僅僅是一個幻境;雖然不乏中國元素,但像哥特風(fēng)一樣,中國風(fēng)歸根結(jié)底仍是一種歐洲風(fēng)格,它表明的是歐洲人對一個在距離上遙遠、心理上神秘的古老國度的理想化的認識和理解,而非某些漢學(xué)家所言,僅僅是對中國藝術(shù)的拙劣模仿。

只有把中國文化放在西方歷史當(dāng)中審視它,才能超越我們對“中國風(fēng)”碎片式的了解。原書作者昂納作為文學(xué)專業(yè)出身的美術(shù)愛好者,以通俗易懂的語言和圖文并茂的形式梳理了西方文化中中國風(fēng)的興盛、衰弱及流變的復(fù)雜歷史過程,填補了該領(lǐng)域的空白,意義深遠。

以下摘選書中的精彩篇章。

織工的牢騷

“可惡!穿著毛衣!這會讓一個圣人發(fā)怒的”。

(這是可憐的那納西薩說的最后的話)。

“不,就讓一些漂亮的印花棉布和布魯塞爾蕾絲

裹住我冰冷的四肢,遮住我沒有知覺的臉龐”。

亞歷山大·蒲柏:《道德論》(Moral Essays )第一篇信札,1733年

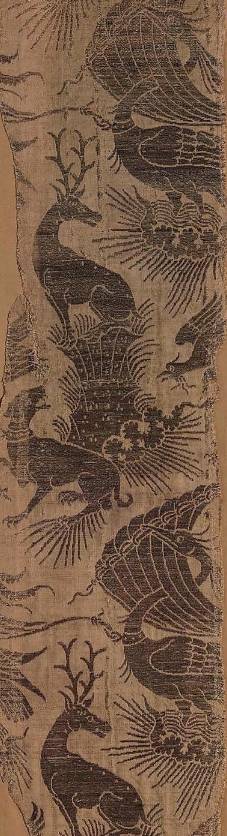

14世紀盧卡生產(chǎn)的絲綢,上面出現(xiàn)了中國的“百鳥之王”鳳凰和瑞獸梅花鹿的形象

17世紀后期,進口到歐洲的東方紡織品數(shù)量巨大,而且大受上流社會的推崇。但在法國和英國紡織工人那里,這些東方紡織品卻明顯地遭到了冷眼歧視,因為這個新風(fēng)尚流行起來快得驚人,現(xiàn)在已威脅到他們的生計。早在17世紀50年代,紅衣主教馬薩林(Cardinal Mazarin)似乎就已經(jīng)預(yù)見到了這個危險,并且鼓勵生產(chǎn)“中式織法的嗶嘰”,以幫助法國的產(chǎn)業(yè)與其東方的對手進行競爭。到了1683年,這種情況已經(jīng)是非常嚴重,以至于盧瓦開始采取更加有效的措施,來保護法國的織工。暹羅的大使帶來了成捆的中國珍貴物件,將之作為禮物贈送給皇家。正如我們所看到的一樣,他們的到來讓這些措施顯得更加有必要了。原因就在于,雖然說仿照大使的長袍發(fā)明出的一種叫做暹羅綢的衣料讓紡織工人獲得了一些利益,但這又因為使團進一步刺激了進口東方紡織品而被抵消掉了。于是便對從荷蘭和英國進口的所有紡織品(不論是在那兩個國家還是在東方生產(chǎn)的)課以重稅,同時禁止進口印花布料(印花布)。薄紗織物和白色印花棉布如果不是在法國紡織的,就不在受限之列,而印度公司(Compagnie des Indes)則享有特許權(quán)。

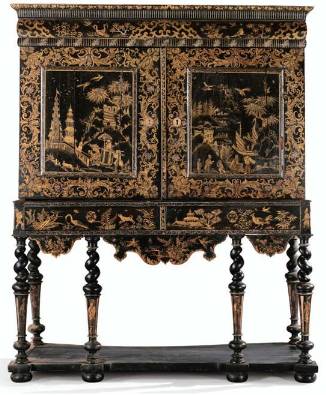

17世紀巴黎生產(chǎn)的中國風(fēng)真漆櫥柜

收藏于羅浮宮博物館的美第奇陶瓶

這時,在財政部和該公司之間開始爆發(fā)一場小規(guī)模的戰(zhàn)爭。1 7 0 0 年,當(dāng)宮廷還陶醉在中國國王假面舞會的時候,該公司的商船“安菲特律特號( Amphitrite)”滿載而歸,這些琳瑯滿目的外國商品就是第一批直接從中國進口到法國的商品。167箱瓷器,數(shù)不清的一捆捆絲綢、薄紗、緞子以及數(shù)量不明的漆器裝滿了商船的貨艙,商船抵港讓宮廷開心不已。法國的手工藝者則不然,他們的代言人給印度公司的董事長發(fā)去了一封措辭犀利的信函。他這樣寫道:做柜子的工匠、陶工還有紡織工人對于該公17世紀東印度公司從印度進口到英國的數(shù)量巨大的商品深感震驚。雖然他也承認,為了收藏家的利益,他們有權(quán)利把最精美的東方器皿帶到法國來,但是他也對進口劣質(zhì)商品導(dǎo)致其在市場上與法國產(chǎn)品競爭的做法提出了批評。這起事件以及類似事件的結(jié)果就是,絲綢和印花布料的進口在1714年遭到禁止,除非是在特殊情況下才能由印度公司負責(zé)進口。這些限制使得東方紡織品無法流行起來,從而有利于本國絲綢的生產(chǎn)。到了1735年,這一做法又回到了起點:這個時候,黎塞留公爵(Duc deRichelieu)盛贊一些印度錦緞產(chǎn)品,說這是他第一次見到它們把法國同類產(chǎn)品模仿得那樣完美——“連行家也會在這上面看走眼”,他補了這么一句。在英國,因進口東方紡織品而引起的糾紛還更加嚴重。每年自東方回國的英國商人人數(shù)不斷翻新,他們帶回的商品充斥著各個市場。在17世紀結(jié)束之前,紡織工業(yè)已經(jīng)不勝其苦。1690—1700年間,坎特伯雷用于生產(chǎn)的絲綢織機數(shù)量銳減。同時,許多史派特的織工都丟了飯碗,被迫從事不需要熟練技術(shù)的工作。1700年,議會啟動了一些限制措施,不但禁止進口,而且也禁止穿戴印度白棉布和印花棉布。這項動議讓時尚界感到害怕。塞繆爾·佩皮斯說道,“我們的議會公開聲稱,決心禁止穿戴任何印度絲綢和白棉布。如今,在我們的英國女士們?yōu)榇烁械绞謶n慮的情形下”,佩皮斯因此提出以下疑問,索爾茲伯里女勛爵(Lady Salisbury)是否還會認為從羅馬回到倫敦是值得的。

喬凡尼·貝利尼和提香的畫作《諸神之宴》(局部),位于畫面后排中心位置的女神和男神手上和頭上的是中國明朝樣式的瓷碗。

這條法律的一個后果是,走私成了一項獲利極高(如果也有危險的話)的生意。正如他們在《織工的抱怨》中唱到的那樣:

商人們?nèi)慷荚谧咚?

貿(mào)易完全就是變戲法,

由花招巧妙的家伙經(jīng)營。

1708年,丹尼爾·笛福(他是一個極端且不講道理的、憎惡中國的人)仍在抗議,說雖有議會的限制措施,但對于毛織品和絲綢貿(mào)易的保護還是不夠。可是,人們對于白棉布和印花棉布的熱情持續(xù)不退,這就對歷史悠久的英國紡織工業(yè)造成了損害。直到最后在1719年,史派特的織工發(fā)生了暴動。他們瘋狂地穿越整個城市,只要發(fā)現(xiàn)一位女士,他們就會將鏹水灑到她的衣服上。許多暴動者被抓了起來,并上了頸手枷。為表蔑視,一些魯莽的婦女全身上下穿著精美的白棉布就出了門。結(jié)果,那些逃避了懲罰的織工就從背后把她們的袍子給撕碎了。在地方上也爆發(fā)了類似的暴力事件。議會因此被迫再次采取行動,并在1721年將禁令從東方紡織品擴大到了所有的棉質(zhì)商品。女士們有兩年的寬限期,但1722年圣誕節(jié)后就被禁止用棉布做衣服,或者是做家居裝飾。很難講這項法律執(zhí)行起來到底有多么嚴格,但是它好像救助了羊毛和絲綢產(chǎn)業(yè)。1736年,這項法律有了點松動,但即便是這個時間之后,印度印花布和中國刺繡也只有靠走私者才能運進英國。

托馬斯·布朗爵士,英國哲學(xué)家、心理學(xué)家、醫(yī)生、作家。

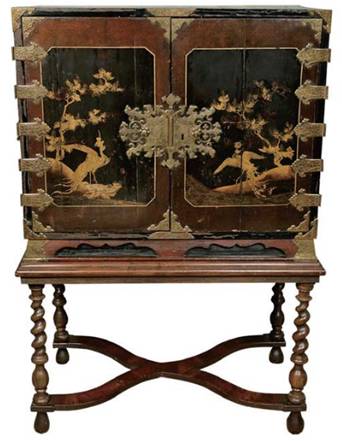

英國黑漆櫥柜,17世紀。