日本美術(shù)館這樣辦“壕”展

日期 | 2018-12-24 來源 |若近期到日本東京游玩,在上野公園目睹熙熙攘攘卻井然有序的長隊時,千萬別覺得大驚小怪。這并不是什么打折促銷活動,而是一場一票難求的西方經(jīng)典繪畫大展正在上野之森美術(shù)館進(jìn)行。展覽名為《與眾不同——維米爾與荷蘭藝術(shù)》,顧名思義,特展的主角自然是僅活了43歲,畢生活躍于小城代爾夫特的17世紀(jì)荷蘭黃金時代風(fēng)俗畫巨匠,約翰內(nèi)斯·維米爾。

“9/35”到底是什么?

所有宣傳文案上醒目的數(shù)字符號“9/35”令人過目不忘。它究竟代表什么呢?

全球范圍內(nèi)現(xiàn)存毫無爭議的維米爾作品僅有35件,散落在各大博物館和美術(shù)館中接受藝術(shù)愛好者的頂禮膜拜。由于作品的珍貴程度和各大博物館迥異的規(guī)章制度,想要湊齊35張展出絕對是一個“不可能的任務(wù)”。比如,美國弗里克收藏館便有著絕不外借藏品的規(guī)定,因此館藏的兩幅《被中斷的音樂》和《騎兵和微笑的女子》是永遠(yuǎn)不可能與其他維米爾真跡“團(tuán)聚”的。去年在法國巴黎盧浮宮“維米爾與荷蘭風(fēng)俗畫大師”特展中,主辦方史無前例地將12幅維米爾作品齊聚盧浮宮,等于一個展覽囊括這位荷蘭黃金時代藝術(shù)大師的1/3存世真跡,堪稱前無古人。

相比之下,雖然這次東京上野之森美術(shù)館的《與眾不同——維米爾與荷蘭藝術(shù)》在展品數(shù)量上稍遜于盧浮宮,但9幅維米爾先后到訪東京不僅是日本首次大規(guī)模的維米爾展,甚至在全亞洲范圍內(nèi)前所未有。相對于盧浮宮“全球四大博物館之一”的號召力和本就擁有《紡織女工》及《天文學(xué)家》兩幅珍貴館藏作品這樣得天獨厚的優(yōu)勢,作為一家私立且并沒有固定長期陳列的上野之森美術(shù)館,能夠舉辦如此重量級的維米爾特展更顯得難能可貴。

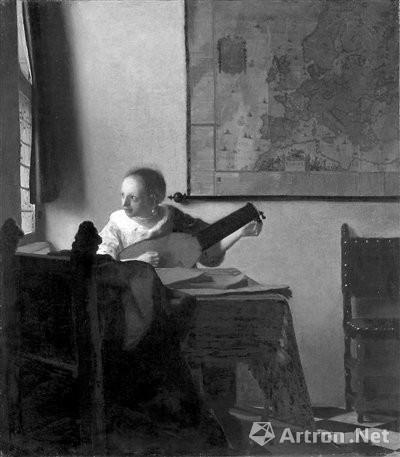

整個展覽分上下兩期。展廳中始終維持8幅維米爾作品,其中一幅《戴紅帽子的女孩》會在展覽前期展出至12月20日,另一幅《老鴇》則在后期1月9日開始展出至展覽結(jié)束,共計9幅。荷蘭阿姆斯特丹國立博物館《倒牛奶的女傭》、蘇格蘭國立美術(shù)館《基督在馬莎和瑪麗亞家中》、愛爾蘭國家美術(shù)館《寫信女子和女傭》、紐約大都會藝術(shù)博物館《彈魯特琴的女子》、柏林畫廊《葡萄酒杯》和《戴珍珠項鏈的女子》、華盛頓國家美術(shù)館《寫信女子》和《戴紅帽子的女孩》,以及德累斯頓古典大師畫廊《老鴇》,9幅維米爾名作分別出借于7家來自全球各地的博物館和美術(shù)館。考慮到維米爾作品“物以稀為貴”的客觀因素及高昂的運輸保險費用,有條件且有能力主辦《與眾不同——維米爾與荷蘭藝術(shù)》這個在全球范圍內(nèi)首屈一指的西方古典藝術(shù)專題展,“9/35”這個數(shù)字符號,本身就證明了展覽的實力。

《一杯酒》

眾星捧月維米爾

和我最初設(shè)想有所不同的是,《與眾不同——維米爾與荷蘭藝術(shù)》特展并不是按照維米爾作品創(chuàng)作的先后順序以年表式的策展理念來呈現(xiàn),因為維米爾的9幅作品并非是展覽的全部。它的展品組成方式和去年在國家博物館舉辦的“倫勃朗和他的時代:美國萊頓收藏館藏品展”頗為相似。萊頓收藏以11幅倫勃朗真跡為主打,將其老師彼得·拉斯特曼、友人揚·列文斯、前輩弗朗斯·哈爾斯、弟子格里特·德奧、費迪南德·波爾、卡雷爾·法布里提烏斯等人及其追隨者串起倫勃朗所影響的整個時代,并囊括了一幅至今尚存在爭議的維米爾《維金納琴前的女子》。

上野之森的維米爾大展,則以活躍于代爾夫特的繪畫大師為賣點,輔以除倫勃朗之外的多位各具特色的荷蘭黃金時代畫家名作來襯托維米爾的獨一無二。展覽分為肖像畫、神話與宗教畫、風(fēng)景畫、靜物畫、風(fēng)俗畫和光與影6個主題,共展出48幅畫作。其中,荷蘭阿姆斯特丹國立博物館對展覽貢獻(xiàn)最大,共出借25件展品,倫勃朗的高徒格里特·德奧的名作《閱讀中的老婦人》和費迪南德·波爾《男子肖像》;德奧的弟子加布里埃爾·梅特蘇《賣鯡魚的人》;受梅特蘇影響,擅畫室內(nèi)外空間透視場景的彼得·德·霍赫《三個女人和一個男人在屋后庭院》,以及揚·斯蒂恩《家庭場景》和《返鄉(xiāng)快樂》均在展覽中呈現(xiàn)。此外,出借自哈勒姆弗朗斯·哈爾斯博物館,步入展覽便映入眼簾的兩幅哈爾斯作品《盧卡斯·德·克萊克肖像》和《菲恩特潔·范·斯蒂恩吉斯特肖像》也為展覽增色不少。展覽通過集中呈現(xiàn)這些主題和畫風(fēng)各異的名作,映射出當(dāng)時藝術(shù)市場百花齊放的多元性和包容性,進(jìn)而提供給觀者一個對17世紀(jì)荷蘭黃金時代全方位的綜合認(rèn)識。

所有維米爾原作均陳列在最后的光與影章節(jié)中,走過一個播放原作細(xì)節(jié)和出借博物館內(nèi)景視頻的前廳,終于等到了翹首以盼的“正餐”。在昏暗的燈光下,8張維米爾真跡按照U字形占據(jù)了展廳的三面墻,正面最長的展墻6幅畫作一字排開,過癮,霸氣。觀者里三層外三層地在作品前簇?fù)碇^展環(huán)境談不上舒適,但重點在于身臨其境。從早期的宗教題材作品《基督在馬莎和瑪麗亞家中》到漸入佳境的《倒牛奶的女傭》;再到標(biāo)志性《戴珍珠項鏈的女子》,以及相對晚期的《寫信女子和女傭》,這份豐富到近乎奢侈的觀展體驗,對于絕大多數(shù)前來看展的藝術(shù)愛好者而言,毫無疑問是一生一次的難忘經(jīng)歷。正如展廳主題墻文字最后一句所言:“或許,連維米爾本人都未曾享受過如此一覽無遺的視角。”

《持琵琶的女人》

國民女神為展覽錄制導(dǎo)覽

除了視覺饕餮之外,全套展覽營銷策略也令我印象深刻。

首先,展覽現(xiàn)場并不售票。主辦方顯然充分考慮到了展覽的火爆程度,因此參觀者需要提前在網(wǎng)上或者固定連鎖店中選擇具體日期和時間段進(jìn)行購票,每日只是在閉館前主辦方會根據(jù)展廳內(nèi)實際情況酌情售賣少量參觀票。然而,當(dāng)我舉著票來到美術(shù)館門口,被眼前的一幕驚呆了:相同預(yù)約時間段的隊伍已經(jīng)排出近150米之遠(yuǎn)。在隊尾有服務(wù)人員舉著指示牌提醒大家有序排隊,并告知排隊時長大約30分鐘。2500日元一張門票,每隔一小時的預(yù)約時段,提前購票需要排半小時才能入場觀展,日本觀眾對藝術(shù)發(fā)自內(nèi)心的癡迷可見一斑。

《倒牛奶的女仆》

主辦方連語音導(dǎo)覽都做足了心思,特別邀請被譽(yù)為“日本國民女神”的石原里美進(jìn)行錄制,也算是觀展過程中的額外噱頭。演藝界明星和經(jīng)典藝術(shù)的跨界模式確實值得鼓勵與借鑒,而且通過她的解說可以傳遞出一個信號:經(jīng)典藝術(shù)其實就在我們身邊,并非遙不可及。

免費提供的導(dǎo)覽冊內(nèi)含極其豐富翔實的文字內(nèi)容,包括語音導(dǎo)覽使用說明、展廳分區(qū)圖、展覽全部48幅展品簡介、維米爾35幅真跡的全球博物館分布圖,以及封底的展覽圖錄和衍生品廣告。導(dǎo)覽冊的上下兩端甚至用對應(yīng)展廳墻面的4種不同顏色來區(qū)分主題章節(jié)。相比于琳瑯滿目的衍生品和英文版圖錄,一本免費索取的導(dǎo)覽冊其實更能凸顯主辦方對細(xì)節(jié)的偏執(zhí)和用心。哪怕走進(jìn)展廳時對維米爾一無所知,手捧導(dǎo)覽冊一圈看下來也會對這位繪畫大師的作品有個大致了解。一個策劃精良的展覽,離不開高質(zhì)量的展品和高水平的設(shè)計理念,更離不開展覽之外細(xì)致入微的軟件配套服務(wù)。