鼻煙壺的由來

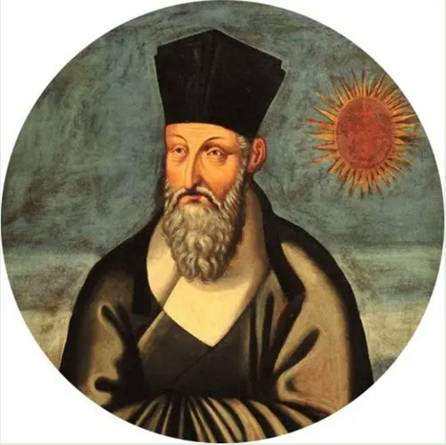

日期:04-19-2021來源:世博會(huì)博物館明朝萬歷年間鼻煙被意大利人利瑪竇帶進(jìn)中國。清康熙年間開放海禁后,西方傳教士攜帶大量的鼻煙和盛裝鼻煙的玻璃瓶進(jìn)京。鼻煙壺在中國開始流傳。

圖片說明:利瑪竇(圖片來源于網(wǎng)絡(luò))

內(nèi)畫的起源

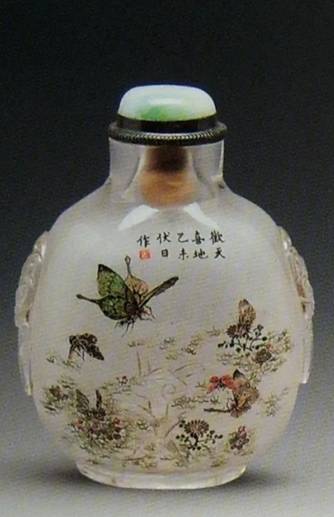

據(jù)說,清嘉慶年間南方一位年輕畫家,他將小鋼珠、石英砂和少量水灌入壺內(nèi)晃動(dòng),將內(nèi)壁磨出細(xì)紋,使顏料易于附著,然后以帶有彎鉤的竹筆蘸上顏色,在內(nèi)壁反向作畫。

圖片說明:內(nèi)畫鼻煙壺繪制工藝(圖片來源于網(wǎng)絡(luò))

內(nèi)畫鼻煙壺與世博會(huì)

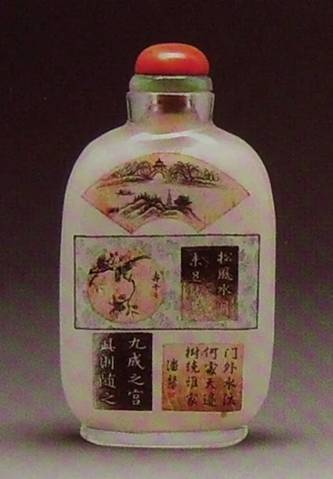

1915年,萬國博覽會(huì)在美國舊金山市舉行,盛況空前,各個(gè)國家都選送了本國最有競爭力的作品前來。馬少宣先生以16件硬筆鼻煙壺作品參賽,被大會(huì)授予了金牌至上的名譽(yù)獎(jiǎng),為我們的內(nèi)畫壺藝術(shù)首次在國際上爭得了高規(guī)格的國際榮譽(yù)。從此,中國的內(nèi)畫壺藝術(shù)光榮地登上了國際工藝美術(shù)舞臺,大放異彩,蜚聲中外!

圖片說明:馬少宣制內(nèi)畫鼻煙壺(圖片來源于網(wǎng)絡(luò))

圖片說明:2010年上海世博會(huì)河南館展品——衡水內(nèi)畫壺

中國內(nèi)畫鼻煙壺以“寸幅之地具千里之勢”的藝術(shù)效果讓外國人驚嘆。無論是首次參加1862年的倫敦世博會(huì)、還是獲得1915年巴拿馬世博會(huì)獎(jiǎng)?wù)拢袊鴥?nèi)畫總是魅力無窮。

音頻:梅艷;編輯:梅艷