妙不可言的東方之美

日期:11-15-2019來源:世博會(huì)博物館歡迎收聽《悅聽世界》節(jié)目,跟我一起“聽”博物館。我是來自世博會(huì)博物館的講解員汪瀅。今天我們來聊聊國家禮服之一——旗袍。

國服旗袍

旗袍,是中國和世界華人女性的傳統(tǒng)服裝,于1929年由中華民國政府確定為國家禮服之一。被譽(yù)為中國國粹。

然而頗有爭(zhēng)議的是旗袍的起源,有學(xué)者認(rèn)為旗袍源頭可以追溯到先秦兩漢時(shí)代的深衣,或是三國時(shí)期的蜀漢服飾,而非我們所理解的源自清代旗裝袍。這是因?yàn)樵缙诔珜?dǎo)旗袍的群體多數(shù)受西學(xué)影響較深、反對(duì)封建禮教旗裝袍在民國復(fù)辟的條件并不具備。

所以旗袍之名,在“袍”而不在“旗”,它對(duì)于中國女性而言,更是一種情懷,它象征著自由、平等與尊嚴(yán)。

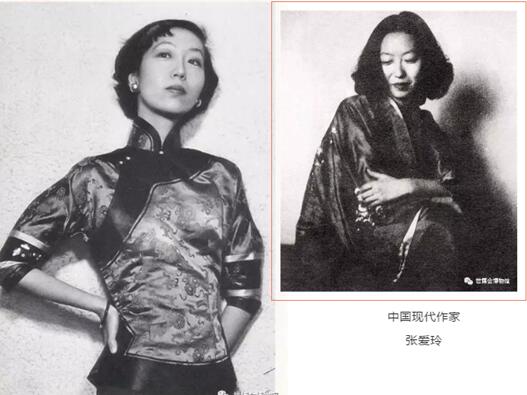

中國現(xiàn)代作家,張愛玲的生命里除了文字還執(zhí)著于兩件事:一是愛情,二是服飾。旗袍是張愛玲畢生的最愛,她說:就是再?zèng)]有心肝的女子說起“去年那件織錦緞夾袍”的時(shí)候,也是一往情深的。

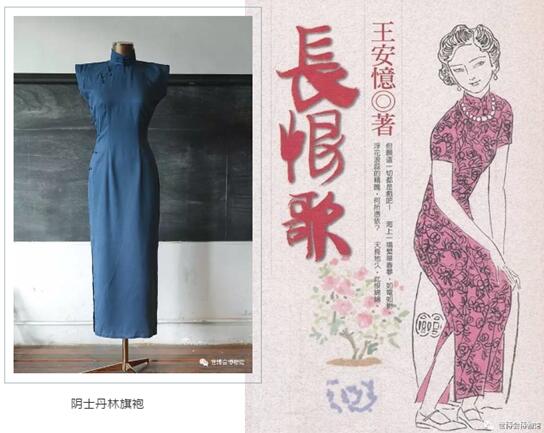

文學(xué)家王安憶的著名作品《長(zhǎng)恨歌》中也描寫了上海閨閣里小姐們的生活。她說:“貞女傳和好萊塢情話并存,陰丹士林藍(lán)旗袍下是高跟鞋,又古又摩登。”

她筆下的女子穿著旗袍走過,留下不可捉摸的背影,極富風(fēng)情的沉默。

張愛玲與蘇王安憶的作品中同樣有許多的旗袍女性在演繹著不同的生活,讓你在閱讀時(shí),展開想象,想象那些孤傲、高雅等復(fù)雜的心理特征。

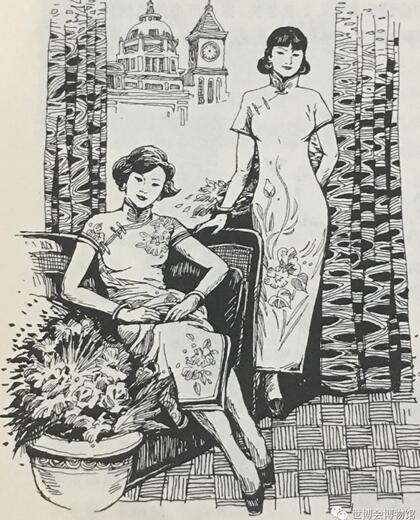

19世紀(jì)30年代初,旗袍削減了腰身,放低了領(lǐng)口,寬大的喇叭袖漸漸縮短收窄,行動(dòng)之時(shí),步履前后交錯(cuò),不經(jīng)意似地露出珠白圓潤(rùn)的玉腿,修長(zhǎng)曼妙。被禁錮了幾千年的身體,驟然蘇醒。

西風(fēng)漸進(jìn),傳統(tǒng)的中國裁縫也開始借鑒西方剪裁,設(shè)計(jì)出更加立體貼身的旗袍。鏤空的領(lǐng)與袖,皮毛珠翠的裝飾,還有時(shí)新的外國面料,都成了旗袍上的新元素。傳統(tǒng)與現(xiàn)代就這么握手言歡,彷佛在一夕之間達(dá)成和解。

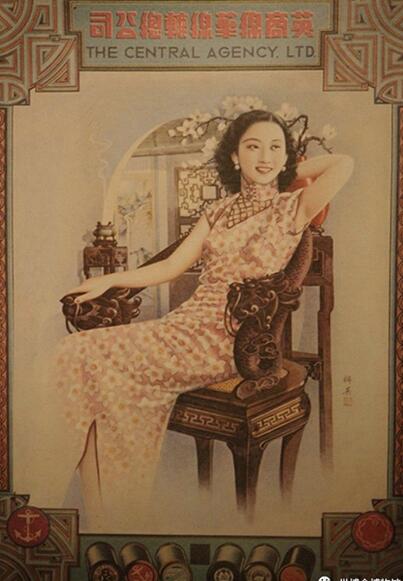

這里的時(shí)尚潮通過月份牌傳播到全國各地,影響著一代人衣食住行。

從此,旗袍勾勒出的婀娜線條引領(lǐng)著上海服飾時(shí)尚開始形成所謂“海派”的包容古今、兼續(xù)中外、追逐時(shí)髦、標(biāo)新立異、變化迅速的獨(dú)有風(fēng)格,并拉開了中國服飾流行逐步與西方服飾體系并軌的序幕。

1933年,我國送展的旗袍獲芝加哥世博會(huì)銀質(zhì)獎(jiǎng),首次為中國時(shí)裝贏得國際殊榮。

發(fā)展至今天,旗袍這種內(nèi)與外和諧統(tǒng)一的民族服裝,以其流動(dòng)的旋律、瀟灑的畫意與濃郁的詩情特征廣受歡迎,成為最能襯托中國女性身材和氣質(zhì)的時(shí)裝,并且亮相國際,享譽(yù)全球。

本期的故事就說到這里,下周我們不見不散。