追光者的方向—白熾燈

日期:08-19-2019來源:世博會博物館聽眾朋友們大家好,歡迎收聽《悅聽世界》,跟我一起“聽”博物館。我們是來自世博會博物館小小志愿講解員劉子墨、馬泯暄。

在收聽今天的故事之前,請大家猜一個謎語。別看它的身子小,頭上戴頂大白帽,睜開眼睛屋里亮,地上螞蟻也能找到。猜一樣常用的生活用品。想必大家都猜對了,就是白熾燈。

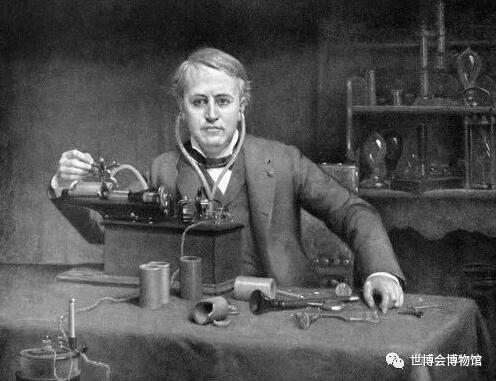

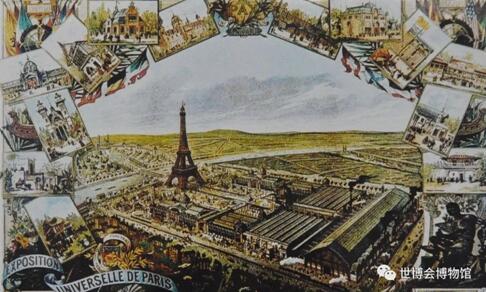

白熾燈是將燈絲通電加熱到白熾狀態(tài),利用熱輻射發(fā)出可見光的電光源。由美國的大發(fā)明家愛迪生在1889年巴黎世博會上展出。這是他為人類社會作出的最偉大的貢獻之一,今天我們就來說說電燈的故事。

大家普遍會認為電燈是由愛迪生所發(fā)明的。但倘若認真的考證,另一美國人亨利·戈培爾(HeinrichGö)比愛迪生早數十年已發(fā)明了相同原理和物料的電燈泡,并且在愛迪生之前也有一些人對電燈的發(fā)明作出了不少貢獻。

愛迪生的研究是從燈泡里的燈絲開始的。好的燈絲有三大特點:一是熔點高,二是導電、三是價格低。他嘗試過使用玉米芯、碳化紙、稻草、甚至是釣魚線等,愛迪生以極大的毅力和耐心嘗試使用1600多種材料制作燈絲,但都以失敗告終。愛迪生面對失敗并沒有退卻。

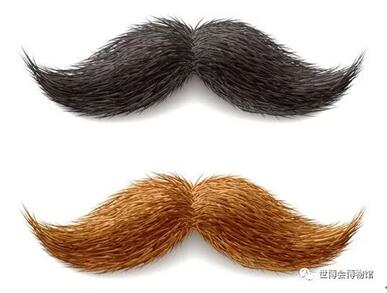

1879年10月,一次偶然的機會,他的老朋友麥肯基來看望他。他望著麥肯基的長胡須,突然眼睛一亮,說:“胡子,先生,我要用您的胡子。”麥肯基剪下一綹(liǔ)交給愛迪生。愛迪生滿懷信心地挑選了幾根粗胡子進行試驗,可惜試驗結果并不理想。

麥肯基起身正準備離開,愛迪生幫老人拉平身上穿的棉線外套時突然喊道:“棉線,為什么不試試棉線呢?”麥肯基毫不猶豫地撕下一片衣服上用棉線織成的布,遞給愛迪生。愛迪生用鑷子夾住經過炭化處理的棉線,準備將它裝在燈泡內。可由于棉線又細又脆,加上他有些緊張,拿鑷子的手微微顫抖,因此棉線被夾斷了。最后,費了九牛二虎之力,他才把一根炭化棉線裝進了燈泡。

此時夜幕降臨,燈泡發(fā)出金黃色的光輝,把整個實驗室照得通亮。這盞電燈足足亮了45小時,燈絲才被燒斷。這是人類第一盞有實用價值的電燈。它被稱為碳化棉絲燈。

不過,愛迪生并未因此停下腳步,他接著定下了燈泡要能亮1000小時的目標。隔年,他制成了碳化竹絲燈。因為這種燈絲能讓燈泡連續(xù)發(fā)亮1400小時。

在1889年巴黎世博會上,白熾燈點綴了埃菲爾鐵塔,隨后電燈照亮了世界的每一個角落。

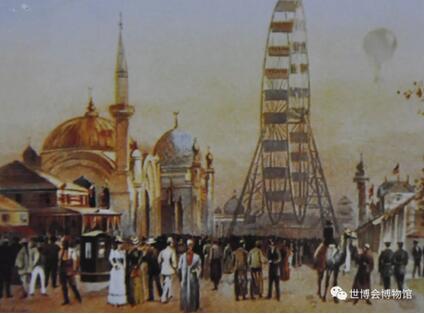

到了1893年芝加哥世博會上,白熾燈和105伏氮氣電燈為世博會夜間提供照明,使園區(qū)即使到了夜晚也能如白天般明亮。所以芝加哥世博會被稱作白色之城。

直到1906年,人們用鎢絲替換了碳化竹絲作為燈芯。它具有熔點更高,價格低,使用方便等優(yōu)點,因此被廣泛應用。

白熾燈在黑夜中給人們帶來光明,使人們的生活多姿多彩。

好了,本期的故事就說到這里,我們下期再見。

本期小小志愿講解員劉子墨