小拉鏈誕生的大奇跡

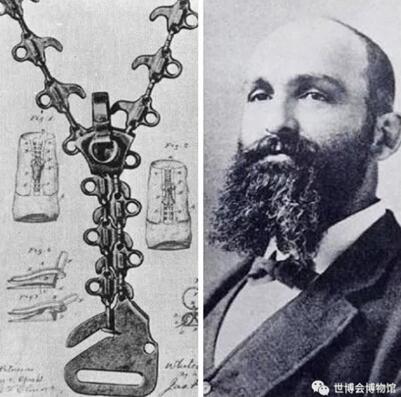

日期:03-27-2019來源:世博會博物館在哥倫布發(fā)現(xiàn)美洲大陸400周年前夕,美國人提出要舉辦一屆世博會來紀念這一偉大歷史事件。1893年芝加哥世博會由此而來。在這屆世博會上,有個叫威特康·賈德森的美國人展示了他的新發(fā)明“可移動的扣子”。這便是拉鏈的雛形。由于它存在笨重、鉤環(huán)搭接松散、容易裂開等缺點,并沒有獲得市場的青睞。但它還是引起了個別廠商的注意。

威特康·賈德森與他發(fā)明的拉鏈設計圖

1902年,一家企業(yè)買下了這個專利,注冊了“扣必妥”商標,開始生產裝在鞋上的拉鏈。但這家“吃螃蟹”的公司很快就走上了毀滅之路。“扣必妥”不是拉不上,就是打不開,有時又會突然崩開,讓消費者非常尷尬。這個第一家生產拉鏈的公司終因虧本而關門。此后賈德森不斷嘗試完善拉鏈工藝,但始終沒有突破。

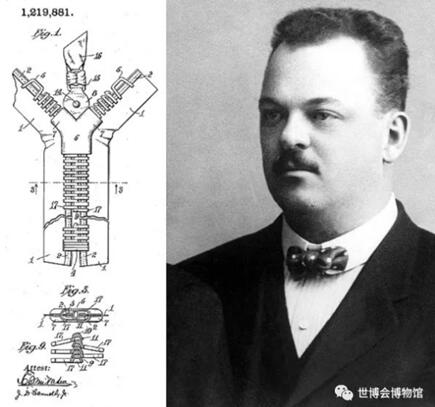

森貝克和他改進的拉鏈設計圖

1908年,在美國工作的瑞典人森貝克開始研究拉鏈的改良,為了讓拉鏈的齒狀部分密合,防止暴開,他提出了由“牙齒、拉鼻和布帶”三部分來組成拉鏈的構想,并起名“無齒扣件”。這個新構想就是我們今天使用的拉鏈。1913年,森貝克把金屬鎖齒附在了一個靈活的軸上,每一個齒都是一個小型的鉤。這種拉鏈很牢固,成為一種可靠的商品。

早期配紐扣的飛行員服裝

森貝克將這種新式拉鏈用在了女式服裝上,可人們對10年前拉鏈會自動崩開記憶猶新,沒有人敢于嘗試。而那些生產和銷售紐扣的廠商發(fā)現(xiàn)拉鏈將成為紐扣的最大敵人時,便群起而攻之。森貝克的公司再度陷入困境。拉鏈第二次進入市場,卻還是以失敗告終。

現(xiàn)代飛行服裝上了拉鏈

一場讓人匪夷所思的空難事件,“拯救”了奄奄一息的拉鏈產業(yè)。巴黎協(xié)和廣場上空發(fā)生了一起飛行表演的意外墜機事件。經(jīng)過事故調查小組仔細分析,原來是飛行員上衣掉的一個紐扣滾進了飛機發(fā)動機,引起事故。慘痛的代價使法國國防部下達了不準在飛行服裝上釘紐扣的命令,歐美各國紛紛仿效。

森貝克得知此事后認定這是使拉鏈起死回生的機會,他立刻向軍方推薦用拉鏈取代紐扣的新飛行服。人們也很快地就意識到,裝上了拉鏈的衣服穿起來可要快多了。拉鏈就這樣絕處逢生,日益走俏。

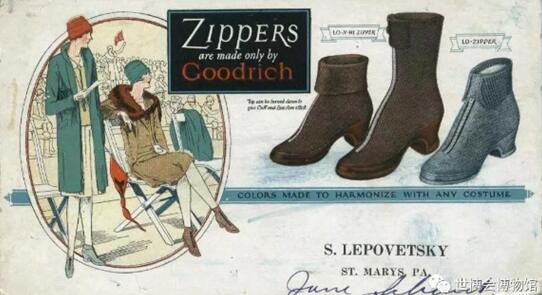

古德里奇公司生產的拉鏈靴

1924年,美國古德里奇公司從森貝克手里買進此項專利。并投入生產,還根據(jù)它開合時發(fā)出的摩擦聲為它起了一個形象的名字“Zipper”,即“拉鏈”。然而,拉鏈雖好,仍因價格偏高無法普及。

1953年,德國的奧普提公司用塑料拉鏈代替金屬拉鏈,大大降低了它的生產成本,從這時起拉鏈才開始真正進入尋常百姓家中。

從當初代替鞋上的紐扣,到今天的廣泛使用,拉鏈在我們的生活中已經(jīng)無處不在。“小拉鏈”以它頑強的生命力成就了一個“大奇跡”。本期節(jié)目到這里就結束了。我們下期見。

本期講解員夏蓉