三屆巴黎世博讓玻璃“說話”

日期:03-27-2019來源:世博會博物館歡迎收聽本期節(jié)目。我是來自世博會博物館的講解員汪瀅。今天,讓我?guī)ьI(lǐng)你們一起探索,三屆巴黎世博如何讓玻璃“開口說話”。

1878年巴黎世博會對于玻璃藝術(shù)史來說,是一個富有傳奇色彩和歷史意義的盛會,因為新藝術(shù)時期最為優(yōu)秀的玻璃藝術(shù)家——埃米爾?加萊(Emile Galle)在本屆世博會上一夜成名,轟動了歐洲,成為了法國藝術(shù)的驕傲。

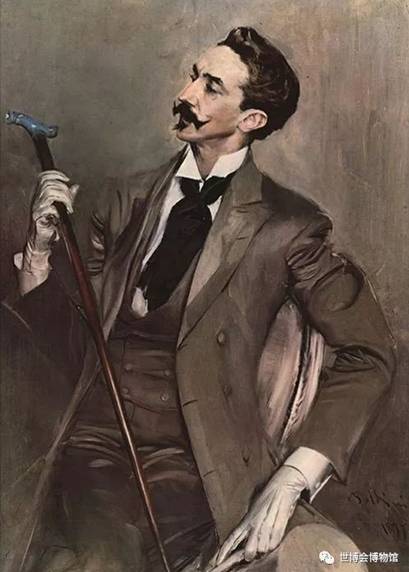

埃米爾?加萊 Emile Galle

加萊于1846年出生于法國南錫市,一個玻璃制造商家庭。南錫人文素養(yǎng)絕佳,風(fēng)光獨好。加萊自幼就和大自然親近成長,特別喜愛花草樹木和昆蟲鳥類。在家族工藝美術(shù)的熏陶下,他很早便掌握了傳統(tǒng)的玻璃吹制技法。

青年時期,加萊先后學(xué)習(xí)了雕刻、繪畫和玻璃制作;并于1872年創(chuàng)建了玻璃工作室,正式開始了對于個人藝術(shù)風(fēng)格的探索。他說:“我們的根在林木之幽,泉水之側(cè),苔蘚(xiǎn)之上。”這句話詮釋了加萊的靈感之源,他將那些,對花卉、昆蟲、植物的熱愛全部傾注在作品上:蝙蝠代表一個在眾人皆盲的環(huán)境中仍能找到方向的靈魂;蜻蜓闡釋了他對生命短暫和美好的體會;花叢中采蜜的蜂呈現(xiàn)著大自然的循環(huán)等。一物一木,都賦予了每一件作品生命的色彩。從此,大自然中蜿蜒的曲線成為了新藝術(shù)的主要標志。

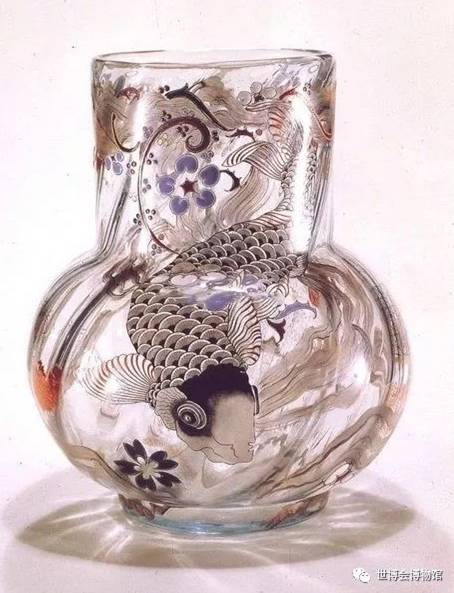

1878年日本鯉魚“躍上”琉璃

1878年的巴黎世博會上,加萊向世人展示了他的玻璃創(chuàng)作,清新自然的藝術(shù)風(fēng)格為他贏來了極高的贊譽。在加萊的前期作品中,可以看出他對日本文化的鐘愛,大部分都運用了描金、琺(fà)瑯彩和雕刻等裝飾手法。其中,一件琉璃花瓶上“游弋(yì)”著一條五彩鯉魚,具有濃厚的東方繪畫風(fēng)格。

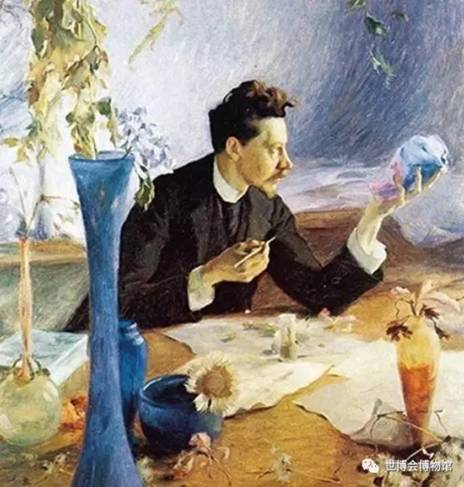

1889年套色浮雕器皿中期作品

從那以后,加萊便致力于發(fā)明許多新的技術(shù),包括玻璃套色、貼花、繪彩等。其中,最主要的成就當(dāng)屬玻璃套色。這項工藝在玻璃藝術(shù)發(fā)展史上具有重要意義,它使玻璃作品第一次釋放出玻璃材質(zhì)的內(nèi)在生命。

參展的琉璃工藝品

于是,加萊結(jié)合先前的新技術(shù)來到了1889年的巴黎世博會上。他共創(chuàng)作并送展了300件琉璃工藝品,斬獲多項大獎。此時,步入個人創(chuàng)作生涯巔峰時期的加萊已然轟動了整個世界,意大利畢列斯王妃、羅杰·馬克斯和作家普魯斯特等,都給予了他最大的支持和首肯。

到了1900年的巴黎世博會,加萊的作品再一次成為明星。

一尊纏繞著海藻與貝殼的作品:《手》,具有典型的有機裝飾風(fēng)格,在不透明玻璃與透明玻璃之間求異的相互作用下,手變成了人類自身的象征,就好像人類雖然與自然和諧相處,但也處于被自然強大的力量所取代的危險。他刻意破壞了完美的設(shè)計,這對于年過五旬而欲將素來堅持的唯美風(fēng)格做徹底轉(zhuǎn)變的藝術(shù)家而言,其掙扎非外人所能理解。

1900年《手》晚期作品

加萊也曾把波特萊爾、梅特林克的詩刻在作品上,創(chuàng)造出會“說話”的玻璃。他把詩人比作是最具想象力的設(shè)計師,并將創(chuàng)作看成是表詩達意的載體。他花了幾年時間,嘗試在玻璃上創(chuàng)作油畫的效果,讓藝術(shù)家楊惠姍非常著迷,她一直思考,琉璃的顏色,為什么不可以像畫布一樣自由?2013年,她發(fā)表了“一朵中國琉璃花”,用色彩回應(yīng)了對加萊的敬意:每一朵花,顏色的漸變更為自由,從色彩到透明的界限也越發(fā)隨心所欲—一百年過去,加萊的狂熱,依然啟發(fā)著玻璃藝術(shù)創(chuàng)作的更高境界。

2013年楊惠姍的“一朵中國琉璃花”

新舊交替,潮起潮落,加萊始終在那個位置。至于后人的故事,是快意灑脫,是情意綿綿,還是浩然氣魄,都有琉璃在訴說……

今天的故事到這里就結(jié)束了,我們下期再見。

本期講解員汪瀅