建筑訴說歷史,電波穿越百年 ——記世博館第一黨支部“建筑可閱讀”主題黨日及文藝黨課活動

日期:11-01-2021來源:世博會博物館

秋風(fēng)送爽,丹桂飄香,濃濃的秋日氣息已逐漸彌漫十月的上海街頭。梧桐飄落舊馬路,歷史悠久老房子,時光繾綣,恍惚間引人夢回百年……

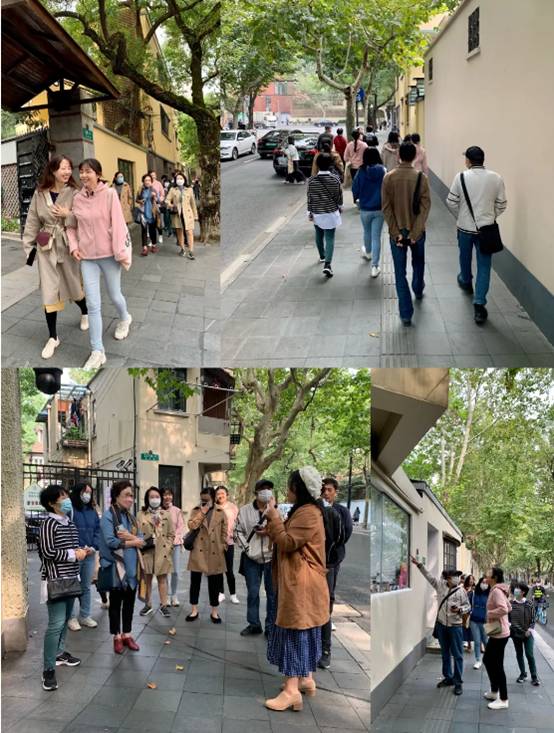

上海是中國共產(chǎn)黨的誕生地,擁有豐富的紅色資源。為進(jìn)一步豐富支部黨史學(xué)習(xí)教育的內(nèi)容與形式,世博館第一黨支部在金秋時節(jié)組織黨員、入黨積極分子、團(tuán)員青年和統(tǒng)戰(zhàn)對象集中開展“建筑可閱讀”主題黨日活動和《永不消逝的電波》文藝黨課學(xué)習(xí)觀摩活動。用腳步丈量城市,感受中西方文化鑄就的近代都市文明;用藝術(shù)致敬黨的奮斗歷程,緬懷為民族解放事業(yè)而犧牲的革命志士。

10月22日上午九點,伴隨秋日暖陽,第一黨支部一行在華山路武康路集結(jié),由專業(yè)老師帶領(lǐng),以徒步行走城市的方式打卡武康路沿途文化景點。

武康路始建于1907年。據(jù)《上海市徐匯區(qū)地名志》記載,該路原名福開森路,以美國傳教士約翰·福開森命名,1943年改現(xiàn)名武康路。

武康路長1183米,寬12米到16米,整條路呈弧線、大致為南北走向,北起華山路,可見晚清重臣李鴻章的丁香花園,南至淮海中路接天平路、余慶路,與宋慶齡故居相望。

梧桐婆娑的武康路被譽為“濃縮了上海近代百年歷史”的“名人路”,成就了其豐厚的歷史文化底蘊。沿線西班牙式、法國文藝復(fù)興式等風(fēng)格的建筑極富特色,有優(yōu)秀歷史建筑總計14處,保留歷史建筑37處,是上海中心城區(qū)最具歐陸風(fēng)情街區(qū)之一。

在領(lǐng)隊的帶領(lǐng)和解說下,第一黨支部一行從武康路1號孫家花園起始,路徑巴金故居、黃興舊居、密丹公寓、北平研究院舊址、原意大利領(lǐng)事官宅等知名景點,最終在武康大樓結(jié)束了本次城市徒步活動。

“建筑可閱讀”不僅是閱讀建筑,也是閱讀城市、閱讀文化、閱讀生活、閱讀歷史。武康路沿途梧桐掩映中的老房子,講述著上海海派文化、江南文化、紅色文化的前世今生,見證了一代代在此生活奮斗的人的家國情懷。

當(dāng)晚,第一黨支部還組織支部成員赴美琪大戲院觀摩文藝黨課《永不消逝的電波》。靠近南京西路的美琪大戲院始建于上世紀(jì)40年代,其存在本身就濃縮了幾代人的文化記憶。戲院現(xiàn)場通過還原經(jīng)典布景、展出演出劇照等方式,幫助觀眾快速入戲,感受沉浸式觀劇。

舞劇《永不消逝的電波》以李白烈士代表的中共地下黨員為原型,以解放前夕的上海為故事發(fā)生背景地,講述了他們潛伏于隱蔽戰(zhàn)線,行走在刀尖,最后把生命和青春獻(xiàn)給黨的事業(yè)和上海這座城市的故事。通過這場精彩生動的文藝黨課,支部成員深刻體會到革命志士們堅定的理想信念,被他們舍生忘死的大無畏精神深深打動。

李強書記在上海市慶祝中國共產(chǎn)黨成立100周年大會上強調(diào):上海是中國共產(chǎn)黨的誕生地,是中國共產(chǎn)黨的初心始發(fā)地,這是上海這座城市永恒的榮光。今天的上海是中國最大的經(jīng)濟(jì)中心城市,是中國融入世界、世界觀察中國的重要窗口,是物阜民豐、流光溢彩的東方明珠。上海城市的氣質(zhì)發(fā)生深刻改變,中國共產(chǎn)黨人的精神譜系在這里引領(lǐng)人們敢為人先、勇立潮頭。“海納百川、追求卓越、開明睿智、大氣謙和”的城市精神和“開放、創(chuàng)新、包容”的城市品格深深融入城市血脈,植根人們心中,成為城市發(fā)展的不竭動力。

建筑訴說歷史,電波穿越百年。通過組織“建筑可閱讀”主題黨日活動和《永不消逝的電波》文藝黨課,結(jié)合本月支部工作計劃中關(guān)于學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記“七一”重要講話精神和習(xí)近平總書記在紀(jì)念辛亥革命110周年大會上的講話等自學(xué)內(nèi)容,第一黨支部旨在幫助大家更深刻地學(xué)習(xí)領(lǐng)會中國共產(chǎn)黨人精神譜系,鼓勵黨員響應(yīng)時代號召,在新的征程上倍加努力、頑強奮斗,奮力創(chuàng)造新奇跡、不斷展現(xiàn)新氣象。

活動感悟

郭亦露(第一黨支部黨員):上海在百年征程中形成了豐富的紅色資源,積淀了深厚的紅色底蘊。“建筑可閱讀”和《永不消逝的電波》這兩場新穎的活動,帶我們穿越百年歷史,聽到、看到、感知到了已深深融入上海城市血脈中的人文魅力和紅色基因。美麗上海,初心之地,傳承精神,奮勇前行。

陳曼云(第一黨支部團(tuán)員青年):武康路上的多樣建筑歷經(jīng)歲月沖刷,成為了上海這座城市的一張文旅名片。通過徒步活動,使我越發(fā)體會到這里深厚的歷史底蘊。《永不消逝的電波》的舞者們用“無聲似有聲”的肢體語言演繹了動人劇情,展現(xiàn)了革命者堅定的信念,讓我們穿越時空,與革命先烈對視,更激起了扎根于我們心中的紅色基因。

撰稿、攝影:第一黨支部