90歲正是闖的年紀(jì)!“老頑童”黃永玉新作展來(lái)上海啦~

日期:04-11-2025來(lái)源:世博會(huì)博物館

2025年4月16日至6月8日,“如此漫長(zhǎng)·如此濃郁——黃永玉新作展”將于上海世博會(huì)博物館重磅啟幕!

從湘西少年到享譽(yù)藝壇的藝術(shù)家,黃永玉用一生詮釋“新上任的老人”對(duì)世界的無(wú)盡好奇。而上海,這座他口中“永遠(yuǎn)傾心”的城市,將成為這場(chǎng)藝術(shù)對(duì)話的見(jiàn)證者與參與者。

展覽以“上海方式”講述藝術(shù)故事,將展出黃永玉200余件(組)作品及相關(guān)文獻(xiàn),帶領(lǐng)觀眾走進(jìn)他筆下濃烈恣肆的藝術(shù)世界,感受他對(duì)日常與往昔的獨(dú)特視角。

墨染申城,于尺素間繪就海派情深

行囊,2021年

“這輩子,我最傾心的地方莫過(guò)于上海了,眼看一百年過(guò)去。我永遠(yuǎn)喜歡上海。”自少時(shí)起,黃永玉便通過(guò)對(duì)漫畫(huà)雜志的閱覽,對(duì)上海一往情深。1947年,小小的他就背上重重的包裹,滿懷一腔熱血與期望踏上了來(lái)上海的旅途。

黃永玉先生

通過(guò)黃永玉“要到上海來(lái)”這一開(kāi)篇主題,將展覽引入上海的文化語(yǔ)境之中,回溯他早年以及在上海學(xué)習(xí)、工作與生活的經(jīng)歷。在上海的這段時(shí)光,不僅極大地豐富了他對(duì)世界、對(duì)藝術(shù)的認(rèn)知,更是讓他結(jié)下了一生的摯友,而上海也成為了他一生中揮之不去的烙印。

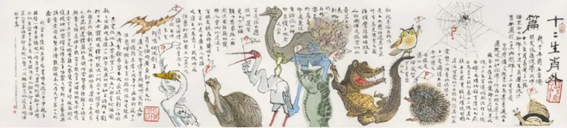

生肖精靈,筆鋒流轉(zhuǎn)間映照世相百態(tài)

黃永玉筆下的"生肖題材"既是承載千年文明的文化基因,又是張揚(yáng)著現(xiàn)代藝術(shù)精神的個(gè)性宣言。他以漫畫(huà)為解構(gòu)利器,打破程式化桎梏,在傳統(tǒng)筆墨與當(dāng)代語(yǔ)境的碰撞中,重塑生肖的視覺(jué)敘事——稚拙形態(tài)裹挾著機(jī)智反諷,經(jīng)典意象被注入詼諧的基因。

十二生肖外篇,2019年

那些游走于宣紙上的精靈,既延續(xù)著東方美學(xué)的血脈,又折射出藝術(shù)家對(duì)文化嬗變的敏銳覺(jué)知。筆鋒流轉(zhuǎn)間,生肖動(dòng)物已升華為映照世相百態(tài)的精神圖騰。

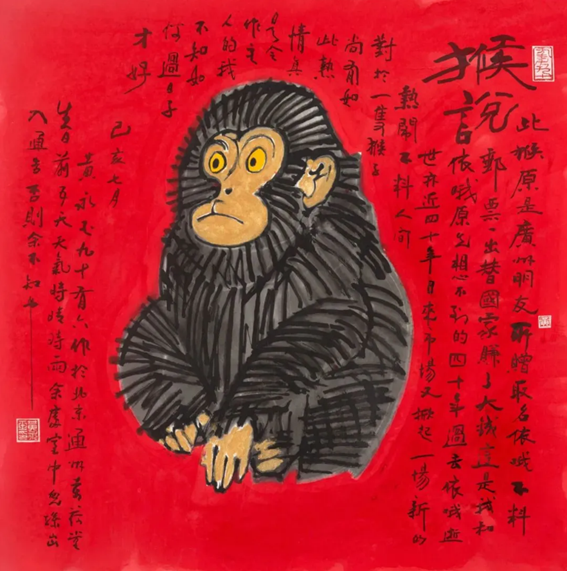

猴說(shuō),2019年

【題跋】此猴原是廣州朋友所贈(zèng),取名“依哦”。不料郵票一出,替國(guó)家賺了大錢,這是我和依哦原先想不到的。四十年過(guò)去,依哦逝世亦近四十年。日來(lái)市場(chǎng)又掀起一場(chǎng)新的熱鬧,不料人間對(duì)于一只猴子尚有如此熱情,真是令作主人的我不知如何過(guò)日子才好。

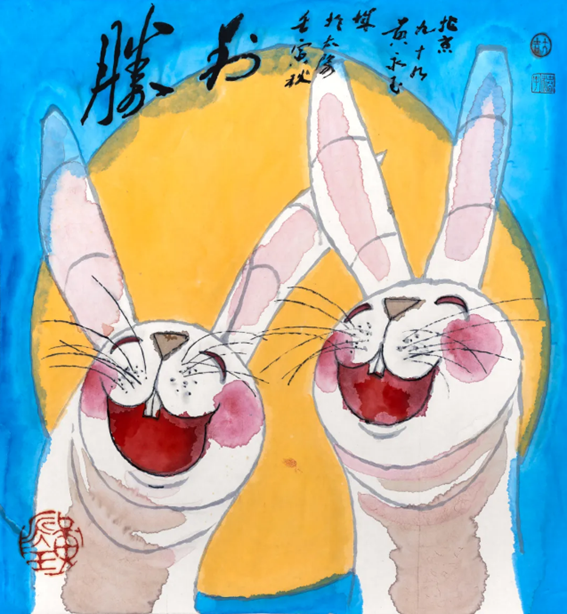

兔年月歷, 2022年

墨鋒對(duì)弈,于混沌深處鐫刻自在真我

“我與我周旋久,寧作我”,這句話常出現(xiàn)在黃永玉的畫(huà)作以及鈐印中,也是他為人處事、待人接物的真實(shí)寫照。

他的畫(huà)布上,不僅描繪著他幽默詼諧、天馬行空的所見(jiàn)所聞與所思所想,更深藏著他對(duì)于人生百味的獨(dú)到理解。他以新穎的視角去重新解讀市井生活、神話故事以及人間百態(tài),其中的真知灼見(jiàn)令人耳目一新,作品中既有天真爛漫的赤子之心,更是不乏世事錘煉之后的暢快豁達(dá)。

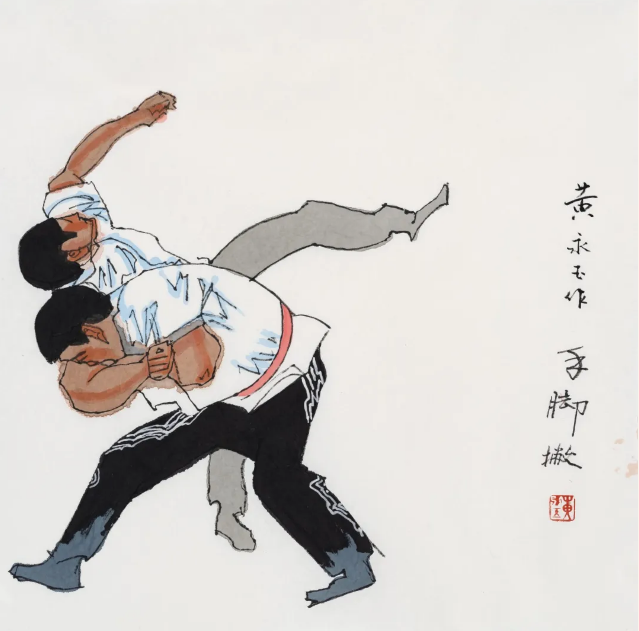

手腳撇,2017年

高爾基的小說(shuō)《人間》中有一段街坊婦女的對(duì)話:“我最歡喜看人打相打。”樓適夷先生用浙江方言翻譯這一段話,帶有濃濃的地方色彩,至今讓我記憶猶新。從小,我就喜歡在街頭看人“打相打”。

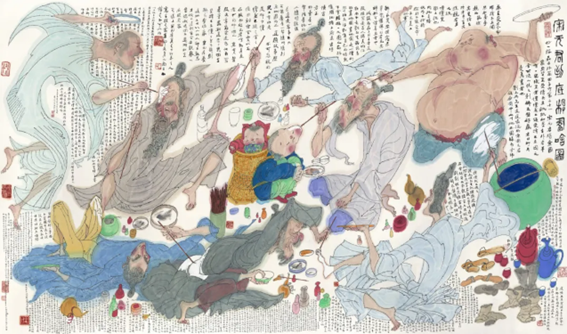

宋元君到底想畫(huà)啥圖,2020年

筆底生花,在黑白之間構(gòu)建留白之美

“美,很易消逝,藝術(shù)的使命是挽留。”

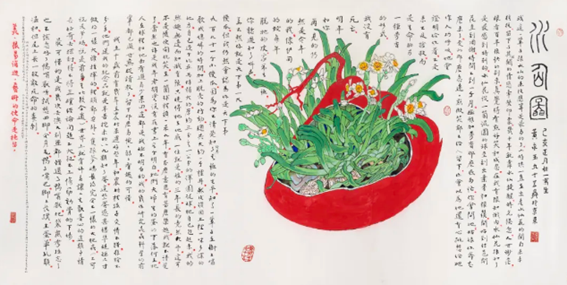

水仙圖,2019年

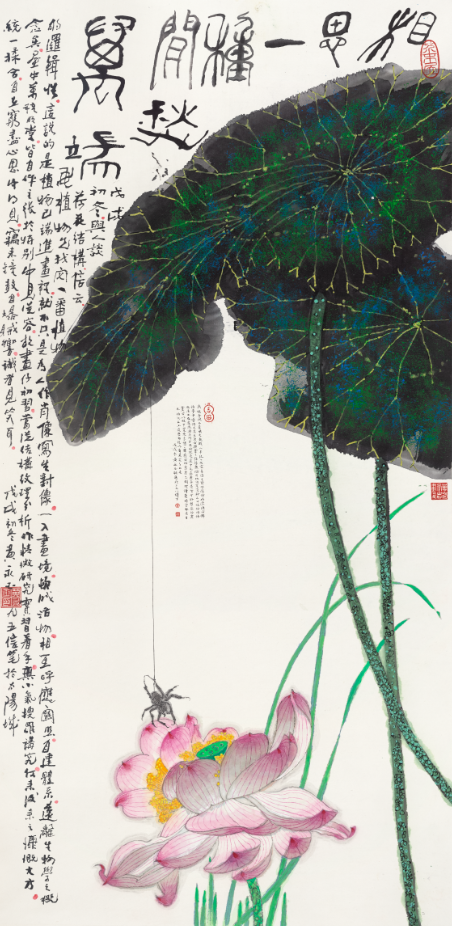

花,是黃永玉藝術(shù)世界的重要符號(hào),尤其是荷花與水仙,承載著他對(duì)生命韻律的獨(dú)特感悟。他被譽(yù)為“荷癡”,不僅因筆下千姿百態(tài)的荷影,更因其在水墨世界中大膽突破傳統(tǒng),以濃墨塑造留白空間,使荷花在深沉與靈動(dòng)之間展現(xiàn)勃勃生機(jī)。

而水仙,則是他筆下的另一種詩(shī)意表達(dá)。他以簡(jiǎn)練線條勾勒出空靈之美,借助留白延續(xù)東方文人的典雅風(fēng)骨。水仙的清逸,與荷花的厚重形成鮮明對(duì)比,共同構(gòu)建了他作品中的“入世”與“超脫”雙重維度,折射出藝術(shù)與生命的共鳴。

相思一種 閑愁萬(wàn)端,2018年

何處歸程,以鴻雁為使寄托千里情絲

古人以鴻雁為墨痕里的信使,翅羽劃破云層,在竹簡(jiǎn)與絹帛間織就千里情絲。這些穿越烽煙與明月的羽箭,既承載著家國(guó)情懷與私密絮語(yǔ),又在黃永玉的筆鋒下化作游動(dòng)的哲學(xué)符號(hào)。

當(dāng)翎羽掠過(guò)宣紙的留白,"去"與"歸"便化作永恒的雙重變奏——翅影投在人間的是聚散的年輪,爪痕刻進(jìn)蒼穹的則是宿命的掌紋。這些穿梭于天地經(jīng)綸的精靈,終在墨韻凝成的時(shí)空里,將離別釀成重逢的引子,讓期許凝為霜雪消融后的春汛。

如此漫長(zhǎng),在暮色中低語(yǔ)人間滄桑

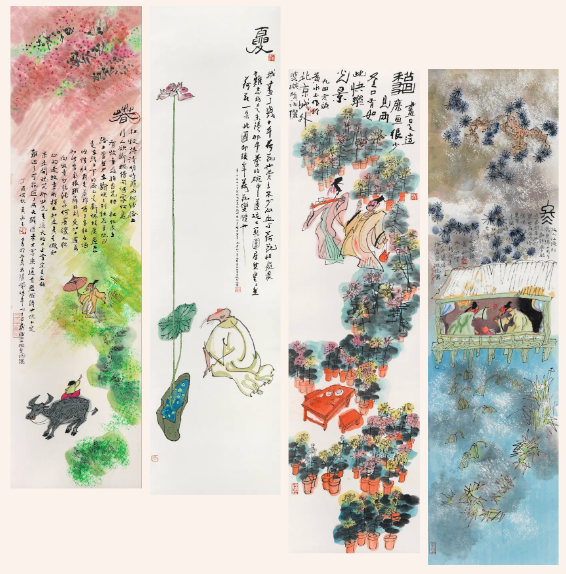

春、夏、秋、冬,2017年

無(wú)論是為友人執(zhí)筆繪像,還是通過(guò)生日賀卡、年節(jié)祝福等日常載體,黃永玉的作品總能在質(zhì)樸的筆觸里流淌出深邃的情感暖流。這些看似尋常的創(chuàng)作不僅是時(shí)光的刻度尺,更像是綴滿露珠的蛛網(wǎng),讓我們得以窺見(jiàn)其九曲回腸般的人生軌跡。

他曾在暮色中低語(yǔ),"為了太陽(yáng),我才來(lái)到這個(gè)世界",那些未及相擁便走散的老友,是他畫(huà)案上永不封緘的信箋,墨痕里浸著"此情可待成追憶"的悵惘。正如他在《永玉六記》扉頁(yè)的批注,"時(shí)光跑得太快,快得讓人莫名其妙",這聲輕嘆里分明藏著八千里路云和月的滄桑。

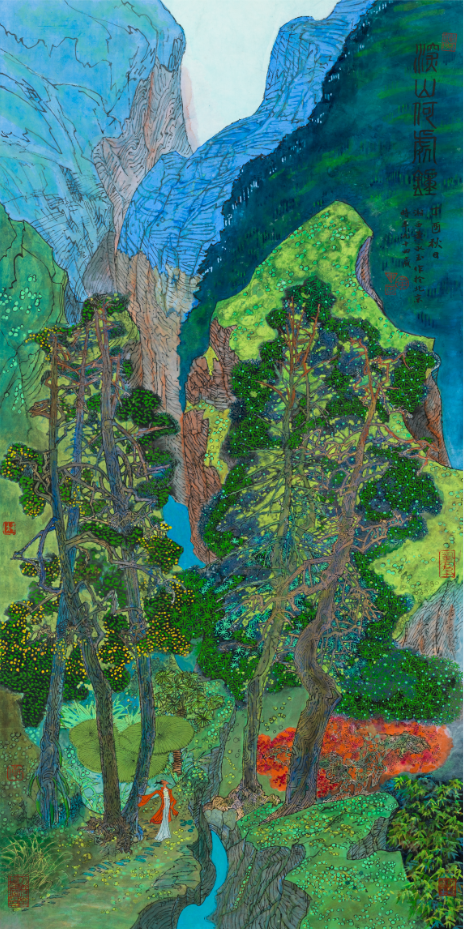

深山何處鐘,2017年

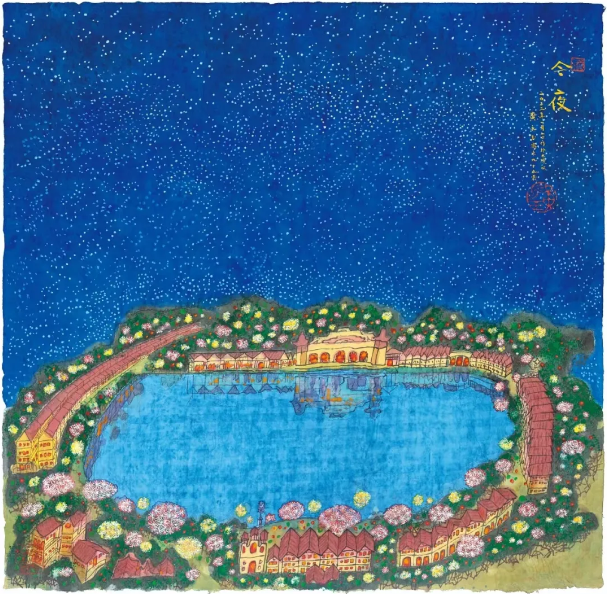

今夜無(wú)眠,在時(shí)光深處點(diǎn)燃溫柔光亮

步入晚年,黃永玉的藝術(shù)并未止步,而是以更深沉的筆觸描繪時(shí)間的詩(shī)意。《今夜》并非黑暗的夜幕,而是一片包容一切的溫潤(rùn)天地,映照出歲月洗練后的通透與從容。

而《小夜曲》——他生前最后一幅作品,則成為這場(chǎng)展覽的浪漫注腳。畫(huà)中青年男女在藤蔓環(huán)繞的夜色中依偎,定格了一段跨越世紀(jì)的青春記憶——當(dāng)年,黃永玉正是用法國(guó)小號(hào)吹奏小夜曲,向妻子張梅溪訴說(shuō)愛(ài)意。如今,畫(huà)作留存,愛(ài)與時(shí)間的痕跡在藝術(shù)中流轉(zhuǎn),回應(yīng)他“美,很易消逝,藝術(shù)的使命是挽留”的信念。

今夜,2022年

“愿每個(gè)人都有美好的今夜,天天如此,月月如此,年年如此,十年如此,百年如此,告訴子孫們,人應(yīng)該擁有如今夜之權(quán)利,過(guò)寧馨如今夜之日子。”

黃永玉用百年光陰釀就這場(chǎng)展覽,它既是一部個(gè)人藝術(shù)史詩(shī),更是一曲獻(xiàn)給眾生的生命贊歌。

在這里,幽默與哲思碰撞,傳統(tǒng)與先鋒交融,苦難與浪漫共生。走進(jìn)“如此漫長(zhǎng)·如此濃郁——黃永玉新作展”,便走進(jìn)了黃永玉——走進(jìn)那個(gè)永遠(yuǎn)年輕、永遠(yuǎn)熾熱的藝術(shù)靈魂。

如此漫長(zhǎng)·如此濃郁——黃永玉新作展

時(shí)間:2025年4月16日至6月8日

地點(diǎn):世博會(huì)博物館2、3號(hào)臨展廳

票價(jià):免費(fèi)

供稿|李芊千、唐星雨