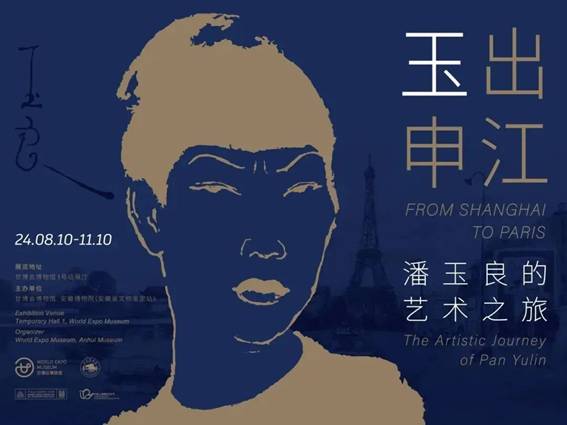

《玉出申江》閉展倒計(jì)時(shí)|從上海到巴黎,“我完全而絕對地主持著我”

日期:11-05-2024來源:世博會博物館

自由和獨(dú)立,是許多女性在不同時(shí)代和文化背景下的追求。

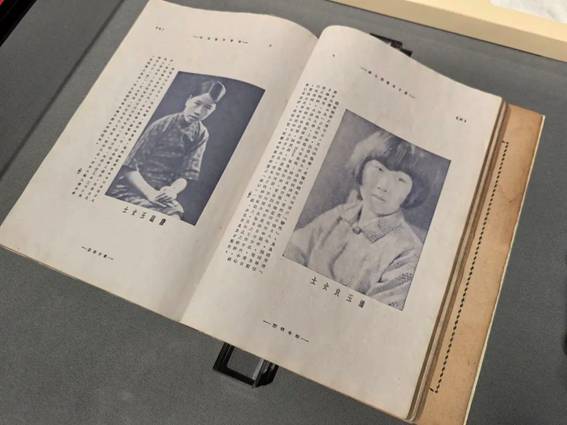

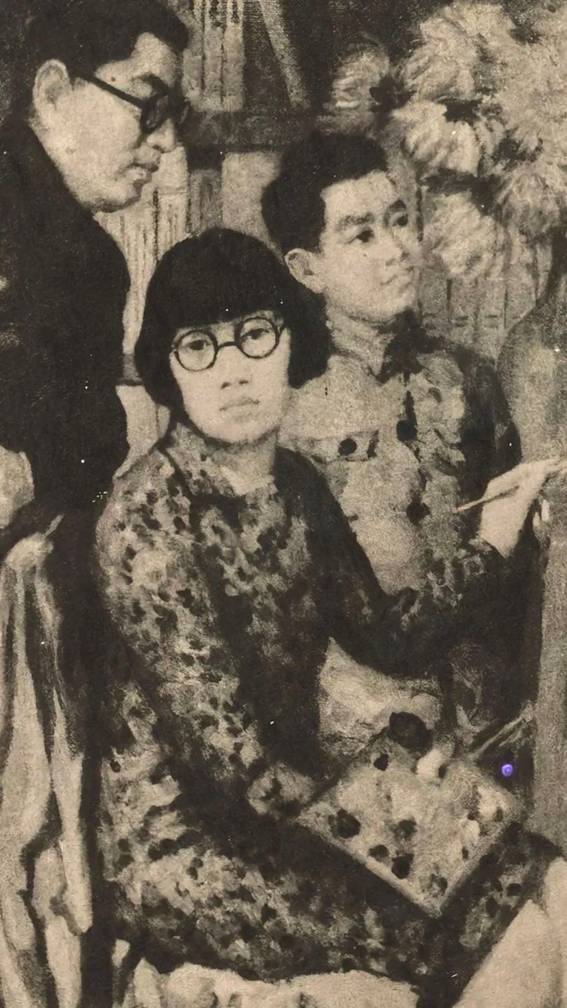

在1929年第一屆全國美展上,一批女性藝術(shù)家集中亮相,標(biāo)志著她們在藝術(shù)領(lǐng)域的崛起和自我表達(dá)的開始。這其中,潘玉良以其獨(dú)特的藝術(shù)才華和堅(jiān)定的自我追求,在藝術(shù)領(lǐng)域嶄露頭角。潘玉良的作品,如同她所代表的那個(gè)時(shí)代的女性藝術(shù)家們一樣,展現(xiàn)了女性在藝術(shù)和生活中追求自由和獨(dú)立的精神。

1929年《美展特刊》

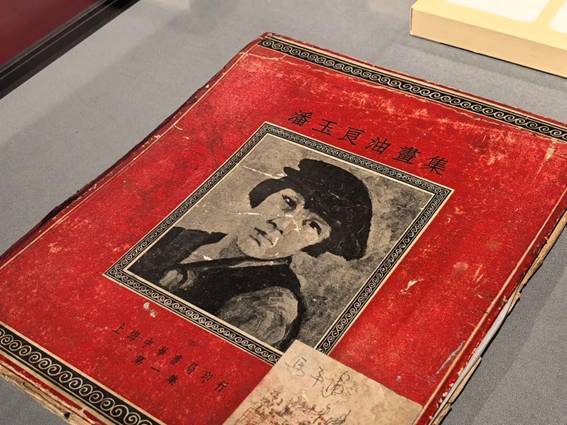

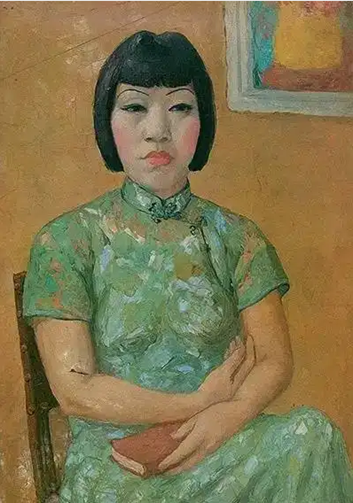

潘玉良的畫筆下,流淌著生命的細(xì)膩與堅(jiān)韌,而她的自畫像更是她藝術(shù)世界中一朵獨(dú)特的花,成為她自我表達(dá)的顯著標(biāo)志,亦是她藝術(shù)創(chuàng)新實(shí)踐的顯著證明。

1934年《潘玉良油畫集》

(封面作品作于1928年的上海,是目前已知潘玉良自畫像作品中年代最早的一幅。)

與潘玉良同時(shí)代的中國女性藝術(shù)家,如方君璧、關(guān)紫蘭、孫多慈等,也多有自畫像創(chuàng)作。潘玉良的自畫像作品尤為豐富,這也許與她跌宕的生活經(jīng)歷和多年來跨越中法等地的藝術(shù)之旅有著密不可分的關(guān)聯(lián)。她以獨(dú)特的藝術(shù)語言,細(xì)膩地勾勒出不同階段的自我形象,以一種近乎抒情詩的筆觸,展現(xiàn)了女性的堅(jiān)韌與成長。

潘玉良的自畫像,宛如為我們打開了一扇窗,站在窗前,我們得以窺見她內(nèi)心深處的細(xì)膩情感與堅(jiān)定意志。

自由的起點(diǎn)——愛與能量

家庭和情感生活是她個(gè)人歷史的一部分,也是她獨(dú)立性格的基石,是她追求藝術(shù)自由的起點(diǎn)。

潘玉良對家庭和情感生活的描繪,是一種復(fù)雜而深刻的藝術(shù)表達(dá)。

在潘玉良的自畫像中,家庭被描繪為一種溫暖的支持,家人的愛成為她靈感的來源和力量支撐。

少有的與家人合體的自畫像,展現(xiàn)了潘玉良的情感世界。潘玉良處于畫面的黃金位置,望向觀眾,而愛人潘贊化和兒子潘牟則圍繞在其身邊,充滿贊許的望向她的畫作,和諧的氛圍感下似乎告訴觀者,即使在最親密的關(guān)系中,潘玉良也保持著自己的獨(dú)立性和創(chuàng)造性。

1931年

《我之家庭》

拿起畫筆,在逐奔自由的路途上,不止于世俗困擾,亦不停于藝術(shù)探索。

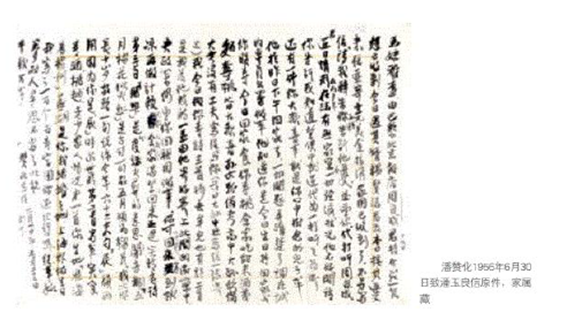

長達(dá)數(shù)十年獨(dú)自一人旅居海外的藝術(shù)創(chuàng)作生涯,潘玉良對遠(yuǎn)方的愛人無不思念,與家人書信的往來成為她唯一的情感寄托。

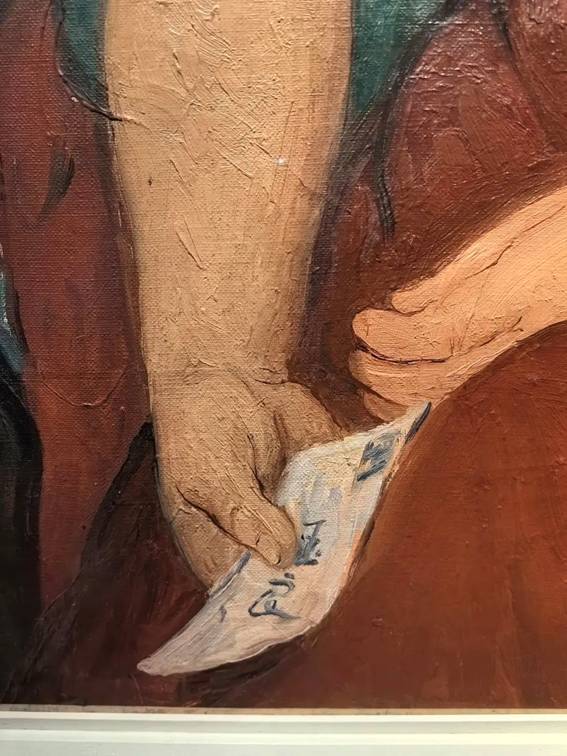

這幅被稱為最美自畫像的畫作創(chuàng)作于1940年,潘玉良將其拍成照片寄給丈夫,在背面題詩:“邊塞峽江三更月,揚(yáng)子江頭萬里心。”

潘玉良自畫像中描繪的書信細(xì)節(jié)

潘玉良生前認(rèn)真地保留了每一封丈夫潘贊化在安徽桐城老家的潘氏后人寄來的家信,臨終前,更是囑托朋友將信留給潘贊化與原配夫人的嫡孫保留。

書信的元素在畫中也有體現(xiàn),這份真摯的情感在畫面中被表現(xiàn)為一種動(dòng)力,推動(dòng)她在藝術(shù)道路上的不斷探索和表達(dá)自我。

自由的探索,畫布上的色彩實(shí)驗(yàn)

有人說,人生不是命題作文。

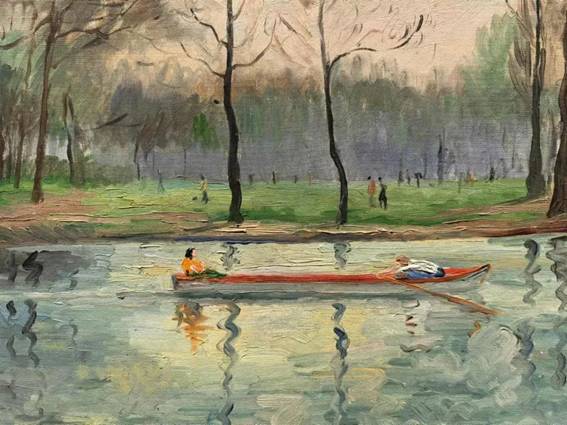

跳脫了既定的規(guī)則,離開了熟悉的土壤,從上海到巴黎,潘玉良從藝術(shù)到生活都開啟了更為廣闊的探索之旅。

在相遇和離別之間,在東方和西方之間,潘玉良將生活和生命的探索,融入到畫筆,開啟了獨(dú)特的色彩實(shí)驗(yàn)。

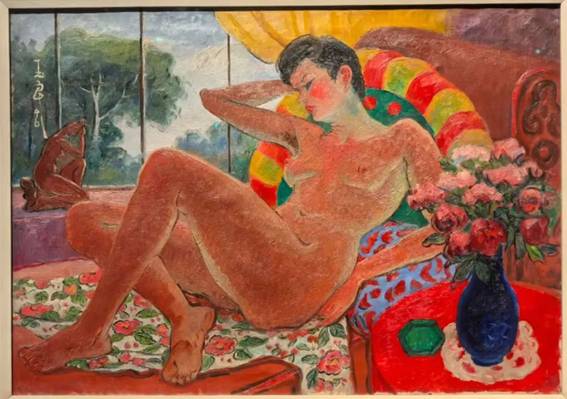

1929年《榮》(布面油彩復(fù)制件)

(作品風(fēng)格偏向野獸派,很具有表現(xiàn)性)

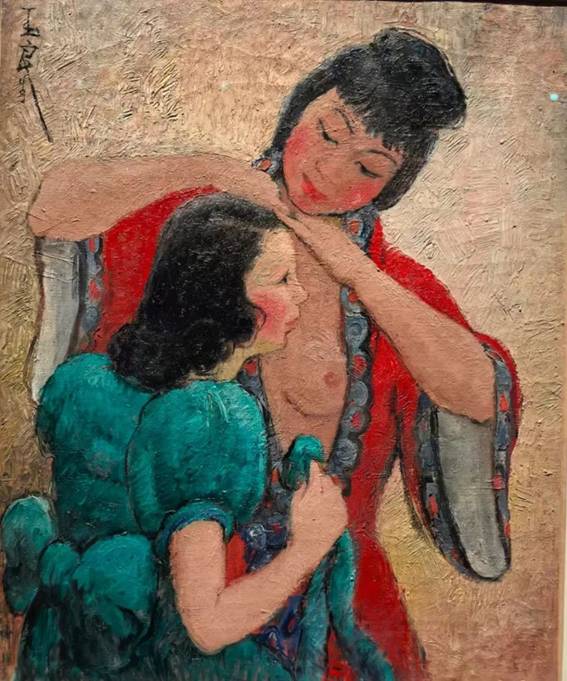

百花齊放的繪畫風(fēng)格經(jīng)由西方傳入東方,而傳統(tǒng)的東方元素又讓西方所癡迷。多樣生活的體驗(yàn)和對未來的期許,潘玉良在藝術(shù)領(lǐng)域也不停大膽嘗試不同風(fēng)格和形式的創(chuàng)作,將東西方藝術(shù)巧妙融合,形成了自己獨(dú)特的藝術(shù)風(fēng)格。

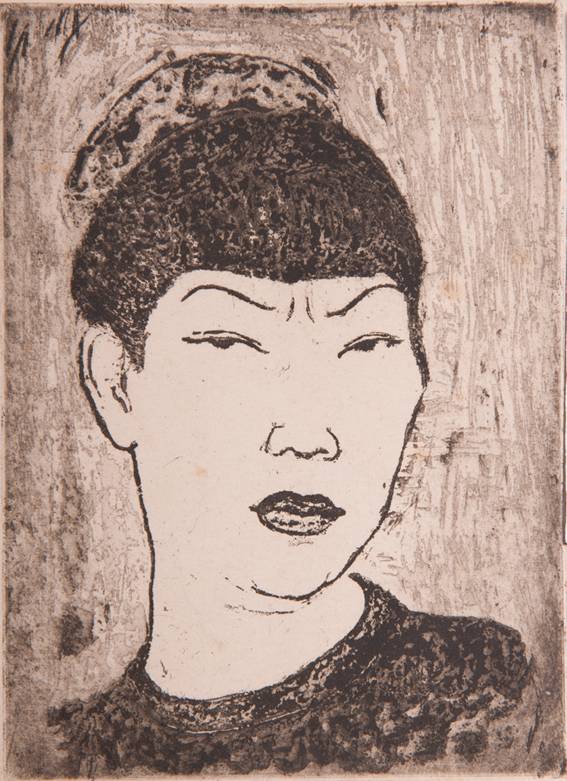

隨著藝術(shù)實(shí)踐的深入,潘玉良的自畫像作品逐漸展現(xiàn)出更加成熟的個(gè)人風(fēng)格。她不僅吸收了野獸派的繪畫語言,還將中國傳統(tǒng)繪畫的線描和意境融入其中,形成了一種獨(dú)特的藝術(shù)表達(dá)。

1937年,當(dāng)時(shí)42歲的潘玉良,6月剛剛結(jié)束在北京的《潘玉良畫展巡禮》,7月即經(jīng)由上海踏上去往歐洲藝術(shù)的之旅。

《拿書的自畫像》

(圖源網(wǎng)絡(luò))

《執(zhí)扇自畫像》

(1939年)(圖源網(wǎng)絡(luò))

這一時(shí)期的自畫像,如《拿書的自畫像》(參加1939年法國獨(dú)立沙龍展)和《執(zhí)扇自畫像》(1939年),輪廓清晰、色彩明朗,仿佛籠罩了一層光感濾鏡,旗袍造型也為畫家增添了一份來自東方的神秘感。這些作品,不僅是她對藝術(shù)無盡熱愛的見證,更體現(xiàn)了她對美的追求和探索。

創(chuàng)作于1945年前后的自畫像,色彩更加鮮艷而富有表現(xiàn)力,筆觸粗獷而有力,臉龐夸張的紅暈和光影的強(qiáng)烈對比與野獸派追求的直覺和情感的直接表達(dá)不謀而合,而服飾和環(huán)境氛圍的烘托,又體現(xiàn)出中國傳統(tǒng)繪畫的細(xì)膩線條和深遠(yuǎn)意境。這種融合不僅僅是技術(shù)上的結(jié)合,更是文化和情感上的交流。她的自畫像成為了東西方藝術(shù)對話的橋梁,展現(xiàn)了她對藝術(shù)創(chuàng)新的無限熱情和自由追求。

自由的底氣——堅(jiān)韌和毅力

潘玉良的藝術(shù)之旅并非一帆風(fēng)順。經(jīng)歷了離別的苦澀、戰(zhàn)爭的硝煙、病痛的折磨、艱難歲月的磨礪以及人生坎坷的考驗(yàn),如同一層厚重的濾鏡,賦予了她的自畫像更加豐富的現(xiàn)實(shí)感和深邃的情感層次。

而正是這種經(jīng)歷,讓她歷盡千帆,最終認(rèn)定自己才是自己的主持者。

潘玉良原姓張,因感念丈夫的救贖之恩,將名字改為了夫姓,以潘玉良為名。而在其去世前不久寫給家人的信件中,潘玉良卻以潘張玉良署名,這也是潘玉良對自己姓名最正式、最莊重的表達(dá)形式,也代表了潘玉良在人生終點(diǎn)之際對自己的認(rèn)定。

1949年《自畫像》

55歲的潘玉良與友人合影(1950年)

在1950年后,她的自畫像也不再是單純的自我形象再現(xiàn),而是成為了她情感世界和藝術(shù)理念的載體,展現(xiàn)了她作為女性藝術(shù)家在藝術(shù)道路上的成長和自我超越。風(fēng)格上和技法上的多種嘗試,神情的明顯轉(zhuǎn)變,刻畫出她對自我生命的嘆息和獨(dú)自承擔(dān),以及她對傳統(tǒng)女性角色的反思和超越。

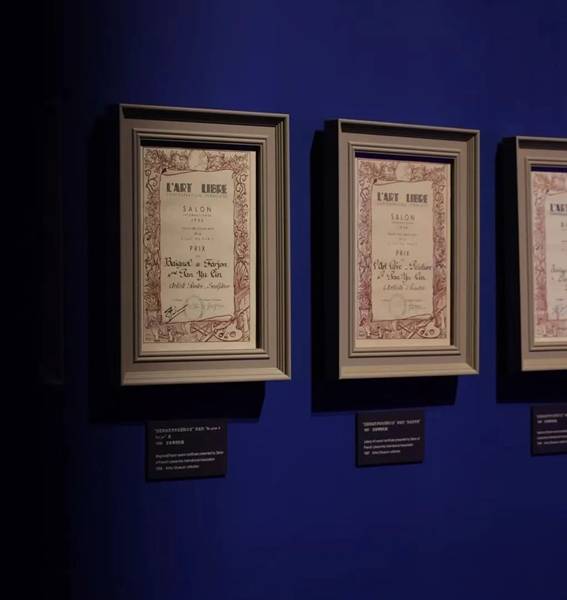

20世紀(jì)的國際藝術(shù)界,中國藝術(shù)家的身影并不常見。在這樣的環(huán)境下,潘玉良克服語言與文化的障礙,解決物流、布展等一系列實(shí)際問題,成功舉辦畫展,并贏得了國際藝術(shù)界的認(rèn)可和尊重,足可見其堅(jiān)韌和毅力!

“展覽會在本國有許多人及學(xué)生幫忙還忙得不得了,在外國如何辦得下去,真令人不可思議,且有三個(gè)星期之久更是難能可貴。

以一女子為國爭光,凡是中國人聞了都可為你可喜可賀......可憐的中國人今日連國家還未得人承認(rèn),本國又無依靠,全憑個(gè)人‘以文會友’獨(dú)立支撐,可謂自古以來有一無二人,可足以自豪的。”

——潘贊化

“雖不至,心向往之。”身在異國他鄉(xiāng),潘玉良將對祖國和親人的思念,化作前行的動(dòng)力。她不停創(chuàng)作,將自己的所思所想,展現(xiàn)為女性的獨(dú)立與力量。

潘玉良所獲國際獎(jiǎng)項(xiàng)

精致的細(xì)眉、飽滿的厚唇、整齊的劉海,沒有過多情緒的面孔透射出冷靜沉著的內(nèi)心,也透露出她對生活的熱愛和對藝術(shù)的執(zhí)著。正是這種熱愛,使得她的作品更具力量和深度,正是這份執(zhí)著,潘玉良得以主宰自己的藝術(shù)人生。

觀自我——藝術(shù)鏡相的集中呈現(xiàn)

潘玉良的自畫像,是她對藝術(shù)的無限熱愛和對自我不斷超越的見證。透過畫面,我們不僅體驗(yàn)到潘玉良在歷史中的真實(shí)軌跡與情感波瀾,也能窺見她內(nèi)心的掙扎與堅(jiān)持。

在世博會博物館一號展廳展出的《玉出申江——潘玉良的藝術(shù)之旅》也是潘玉良近年來自畫像最為集中的一次展示,包括最美的自畫像作品《自畫像》(1940年),最早的自畫像作品(《潘玉良油畫集》封面)。

在一次次的自我凝視中,潘玉良發(fā)現(xiàn)自己、確立自己和表現(xiàn)自己,吟唱著女性的自我覺醒與力量,她的自畫像,如同一篇篇溫婉而鏗鏘的散文詩,讓每一位觀者都能感受到那份獨(dú)特的女性之美,感受一位女性藝術(shù)家自我探索和自我肯定的成長歷程。

《玉出申江——潘玉良的藝術(shù)之旅》特展被納入“2024中法文化旅游年”框架,正式列為第二十三屆中國上海國際藝術(shù)節(jié)參展項(xiàng)目。展覽從上海視角切入敘事,精心梳理潘玉良在上海和巴黎時(shí)期的藝術(shù)軌跡,通過近百件珍貴作品和歷史文獻(xiàn),講述藝術(shù)家超越國界、塑造自我、融會中西的藝術(shù)歷程。

在中法建交60周年之際,我們邀您一同踏上潘玉良的藝術(shù)旅程,感受其閃耀于申江之畔和塞納河畔的傳奇人生。

文字:Mia Gao

編輯:Mosiren