國藝 | 潘玉良:表達(dá)本真的生命狀態(tài)

日期:11-01-2024伴隨著巴赫《G弦上的詠嘆調(diào)》沉著華麗的旋律,潘玉良的藝術(shù)人生緩緩展開。

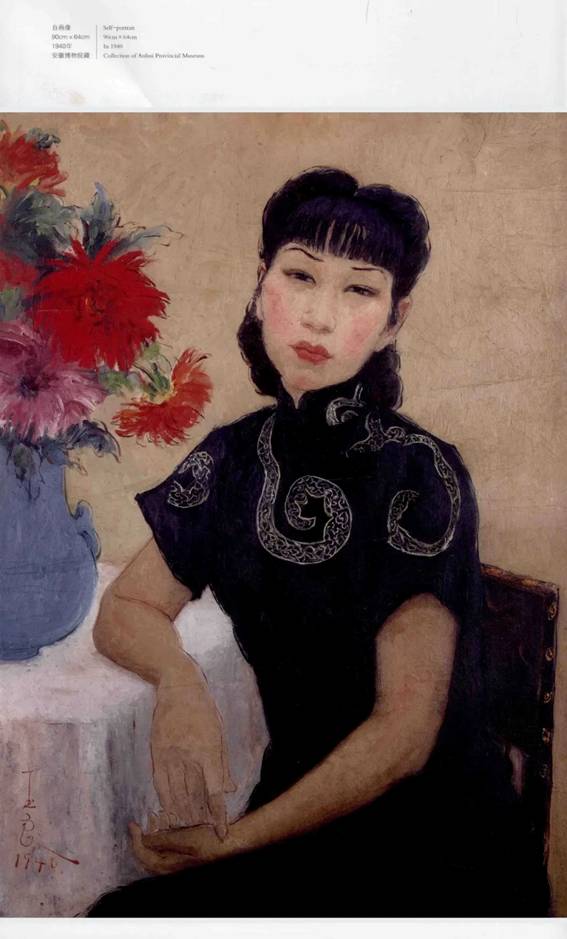

自畫像

正值中法建交60周年,上海世博會博物館與安徽博物院聯(lián)合主辦的“玉出申江——潘玉良的藝術(shù)之旅”特展正在上海世博會博物館1號臨展廳舉行。伴隨著巴赫《G弦上的詠嘆調(diào)》沉著華麗的旋律,潘玉良的藝術(shù)人生緩緩展開。

作為二十世紀(jì)早期融匯中西畫風(fēng)的藝術(shù)先驅(qū)和中國留法藝術(shù)家的代表人物,人們或許應(yīng)忘卻她傳奇的身世,聚焦她的藝術(shù)實踐,更多地去思考這樣一位杰出女性如何用自己的畫筆來回答自己對于藝術(shù)、文化、社會、性別等議題的理解。

——編者

勾勒出東方古典氣韻

近代卓越的女畫家潘玉良,1895年生于揚州,幼失怙恃,被舅舅領(lǐng)養(yǎng),后幸遇蕪湖海關(guān)監(jiān)督潘贊化,由陳獨秀證婚,結(jié)為伉儷,教其讀寫,從此改名潘玉良。1913年兩人寓居上海,潘玉良跟隨畫家洪野學(xué)習(xí)素描,其后入上海圖畫美術(shù)院(后改名上海美專)學(xué)習(xí),很快又出洋學(xué)習(xí)繪畫,先后在里昂、巴黎、羅馬留學(xué)。潘玉良上世紀(jì)20年代末回國,先后在上海美專、中央大學(xué)任教,往來于滬寧。1937年,再次赴法,之后沒再回國,至1977年在巴黎去世。

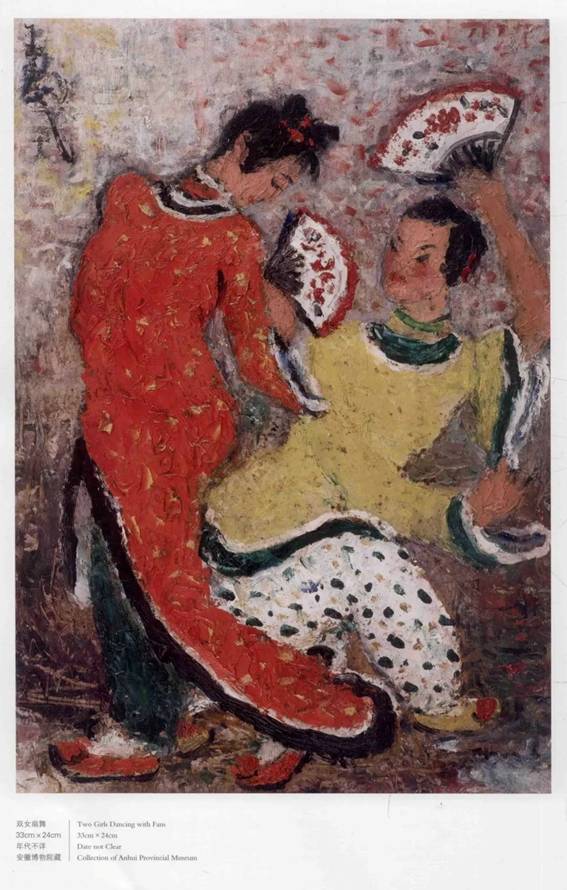

雙人袖舞

從潘玉良的時間軸可以看出,遇到貴人潘贊化是其重要拐點,但她恰好在五四新文化運動爆發(fā)時,在上海接觸到了新思潮,更影響了自己的成長軌跡。20世紀(jì)10年代末20年代初,大量繪畫人才赴法留學(xué),成為當(dāng)時西方油畫引入中國的重要途徑。一戰(zhàn)之后,法國成為西方藝術(shù)的中心,許多畫家聚集巴黎相互交流,吸引大量中國留學(xué)生們前往巴黎學(xué)習(xí)藝術(shù),原來一直以留學(xué)日本為主的青年也逐漸把目光投向了法國。其中,以徐悲鴻、林風(fēng)眠、常玉、吳大羽、趙無極、朱德群等人為代表,他們學(xué)成后陸續(xù)歸國,為西方藝術(shù)在中國的傳播和繪畫融合探索作出巨大貢獻(xiàn)。顯然,潘玉良是他們這批藝術(shù)家里較為典型的一個女性代表。

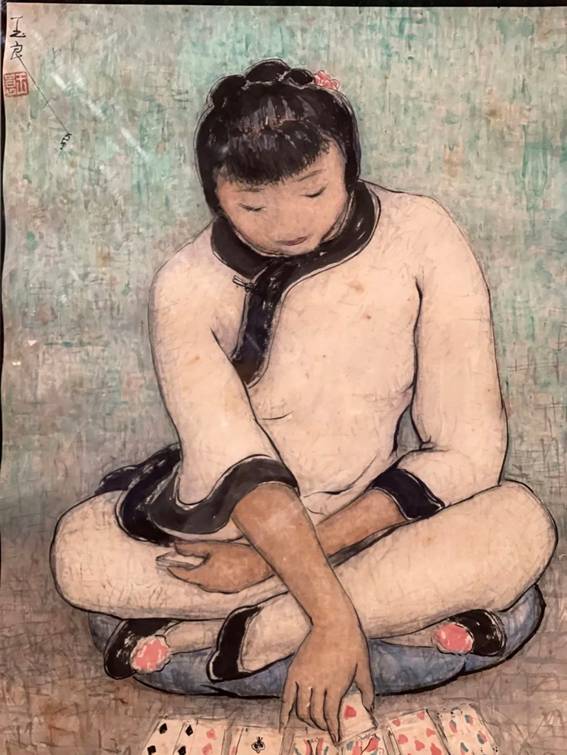

桐廬待發(fā)

縱觀她留存的大量繪畫作品,藝術(shù)風(fēng)格簡潔而富表現(xiàn)力,她的人物畫往往舍棄多余細(xì)節(jié),突出重點,以繁簡對比強(qiáng)調(diào)濃烈情感。這些特點在她的女性人體繪畫里,表現(xiàn)得淋漓盡致。晚期的繪畫作品里,她多以色塊、線條的冷暖、深淺、大小對比來加強(qiáng)視覺張力,帶有明顯歐洲野獸派藝術(shù)風(fēng)格的影響,強(qiáng)調(diào)色彩表現(xiàn)力,大膽使用不落窠臼的形式和粗獷的輪廓。一言以蔽之,她的人物畫,周圍的留白、比例等元素都在其中發(fā)揮了巨大作用,而色彩總是服務(wù)于結(jié)構(gòu)的永恒性或情感的充沛表達(dá)。更可貴的是作為一個東方女性,她獨具的東方審美融匯進(jìn)了西方油畫語言中,能夠在具象與意象、寫實與抽象之間自由轉(zhuǎn)換,人們可從她帶著強(qiáng)烈當(dāng)代繪畫語言的畫面背后,感受到濃郁的東方古典繪畫氣韻。

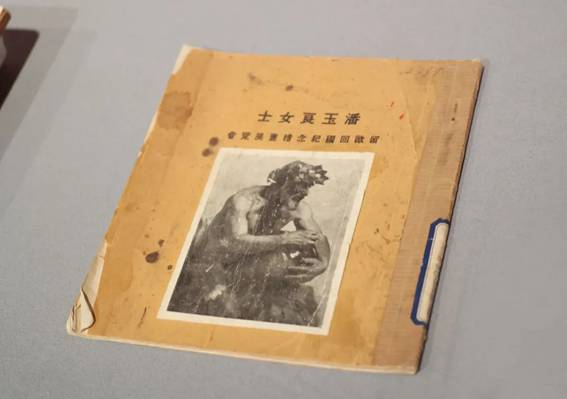

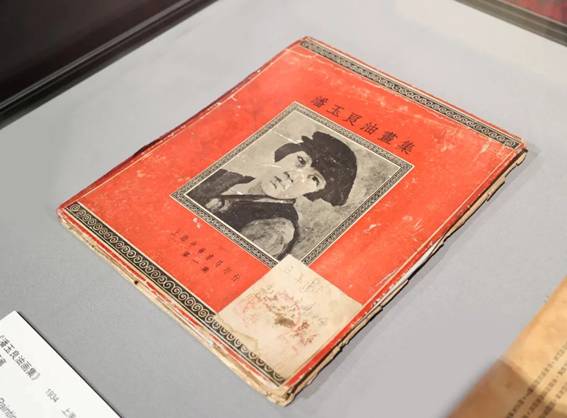

潘玉良女士留歐回國紀(jì)念繪畫展覽會畫冊

潘玉良的繪畫作品,對女性肉體以及女性心理的細(xì)微感受與大膽表達(dá),充滿了各種層次豐富的矛盾與糾結(jié)的情緒。在一些典型的肖像畫中,女人身旁常有怒放的鮮花,構(gòu)圖跳躍,色彩明快,同時女人的神情往往憂郁,若有所思,兼帶曼妙姿態(tài),讓人能夠感受畫中人復(fù)雜的心理狀態(tài)。色彩的濃艷與表情的糾結(jié),形成了巨大的情感張力。

自畫像

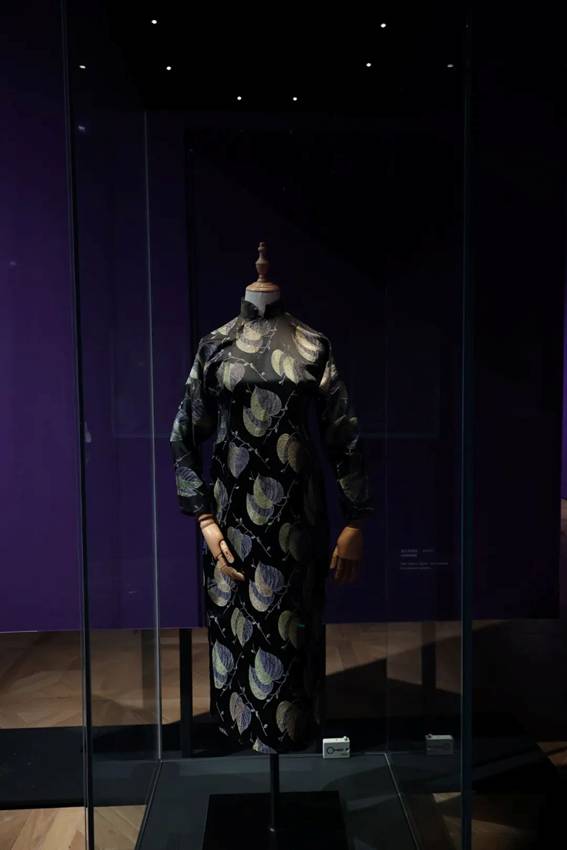

典型如潘玉良創(chuàng)作于1940年的《自畫像》,她將西洋技法經(jīng)過逐步改造并運用到更趨向東方主義的繪畫當(dāng)中,合中西于一體。畫面中的潘玉良身著黑色素花旗袍,頭部側(cè)仰優(yōu)雅端坐,桌上瓷瓶插著色彩明艷的菊花,與她交相呼應(yīng),人物神態(tài)的迷離和哀愁,與旗袍一起共同展現(xiàn)出濃厚的東方古典韻味。在此畫中,中國畫的元素更接近于松弛的水墨意象,優(yōu)雅的線條順應(yīng)勾勒之物的本色加以反復(fù)變幻,輕靈之感若有似無;同時,色塊與線條之間營造出微妙的錯位,又極富寫意效果。

雙女扇舞

五四前后,中國女性內(nèi)心的苦悶往往蘊(yùn)藏著豐富而熾熱的情感,這種情感以往很難通過藝術(shù)創(chuàng)作得到宣泄及表達(dá)。繪畫給了新時代女性一種獨特的途徑,只要進(jìn)入這種創(chuàng)作狀態(tài),就可以表達(dá)自己本真的生命狀態(tài)。潘玉良用自己的畫筆,為人們勾勒出女性主義從閨中小腳回歸社會大眾的歷程與其中艱辛。

作畫有意想不到之妙

筆者早年就讀于南京大學(xué),南大就是過去的國立中央大學(xué),也正是潘玉良留法后歸國任教的高校之一。從留下的舊影可以看出,潘玉良的相貌極具辨識度,她身材不高,留齊耳短發(fā),五官不是典型東方美人的模樣,而是鼻如獅、口寬闊、唇厚重。黃苗子也見過任教中央大學(xué)時候的潘玉良,在他的筆下,潘玉良當(dāng)時住在南京一個叫復(fù)成橋的地方,四十來歲,戴著很厚的近視眼鏡,頭發(fā)短短的、蓬松著。

《潘玉良油畫集》 1934年

畫家郁風(fēng)早年從北平藝術(shù)專科學(xué)校畢業(yè),搬家到上海,想繼續(xù)學(xué)習(xí),就去了南京中央大學(xué)。那時徐悲鴻也剛剛從歐洲回來,成立了中央大學(xué)藝術(shù)系。他邀請了潘玉良來藝術(shù)系做講師,后來升了副教授。當(dāng)時潘玉良回國沒多久,也沒什么名氣,知道她的學(xué)生很少。郁風(fēng)看到徐悲鴻上課的教室人山人海,跑到潘玉良上課的教室,只看到稀稀落落幾個學(xué)生,后來她就選了潘先生的課。雖然同班學(xué)生很少,有點尷尬,但郁風(fēng)卻回憶說當(dāng)時上課松弛極了。學(xué)生畫景物的時候照樣有經(jīng)費,可以自由買道具,可以自由雇模特。因為學(xué)生少,潘玉良教得也就特別用心,反而讓學(xué)生學(xué)到了很多東西。

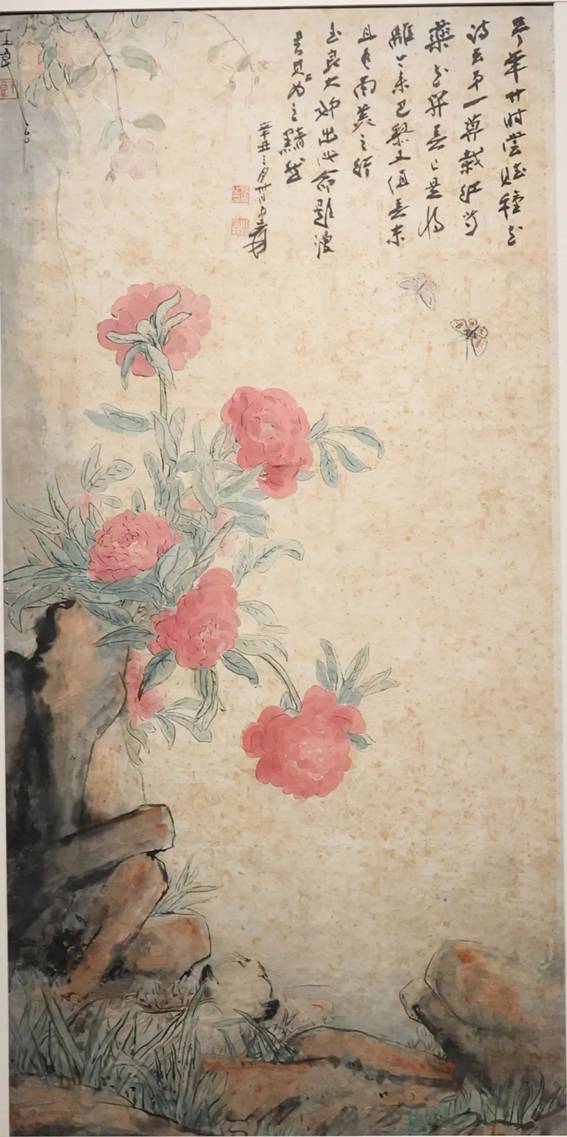

芍藥

當(dāng)時的學(xué)生回憶,他們經(jīng)常隨著潘先生從南京去杭州西湖邊寫生,在錢塘江邊,大家作了不少油畫。如果潘先生作畫,幾個學(xué)生總愛坐在她身邊看。潘先生每畫一片色彩時,習(xí)慣先微閉眼鏡下的雙眸,似在觀察、沉思,隨后落筆輕快,色彩靈動。她調(diào)色不一定在色板上調(diào),有時直接在畫面上調(diào),即調(diào)即定,有意想不到之妙。

其實,這種習(xí)慣早見端倪,潘玉良的好友、女作家蘇雪林常說,潘玉良在法國學(xué)藝時,對于藝術(shù)真是用過一番苦功夫。她在里昂國立藝術(shù)學(xué)校學(xué)畫時,課余之后另租石膏人像練習(xí),蘇雪林常看她整天坐在畫室里,對著模型瞇眼側(cè)頭,用一支筆橫量豎量,還念念有詞:“頭等于胸的幾分之幾,手臂等于腿的幾分之幾。”打一個畫稿常要費時很久,力求完美方肯罷手。在蘇雪林的記憶里,另有一個細(xì)節(jié)極其生動,潘玉良預(yù)備寫生一枝菊花,因為是在晨曦間作畫,每天必要等晨曦來時很短的時間里畫一點。一天自然畫不完,就分作幾天畫。但又怕菊花在畫作完成前枯萎了,她就半夜起來用冷水噴花,非要爭取晨曦那一瞬間的光影。

梨與黃菊花

在更多認(rèn)識潘玉良的朋友記憶里,潘玉良不僅有男子性格,說話粗獷,一口揚州口音,更為人豪爽,敢作敢為,不拘小節(jié),有時是不修邊幅。藝術(shù)考古學(xué)家常任俠稱她豁達(dá)大度,性格豪爽,說話大嗓門,能喝酒,會劃拳,愛唱京戲,女唱男,唱黑頭、須生。

晚年潘玉良多病,患有鼻竇炎,久治不愈,講話時鼻子就哼哼,由一個開中餐館的王姓老板悉心照顧。據(jù)上世紀(jì)五六十年代赴法的留學(xué)生回憶,那家餐館的中餐味道很好,極受留學(xué)生歡迎,大家常能在那里看到潘先生。偶爾歡聚時,她也會為大家哼一段京戲,氣氛很好,只是那時的潘先生很少會和大家談?wù)摾L畫的話題。

早年得海派藝術(shù)啟蒙

潘玉良的藝術(shù)人生,與海派文化有著緊密聯(lián)系。五四以后,在中西文化的共同碰撞交融下,上海形成了以開放、包容、融合為特色的海派文化。海派文化發(fā)源于上海以及周邊城市的區(qū)域性文化,善于吸收新鮮事物,絕無因襲守舊,更不受制于傳統(tǒng)觀念的束縛,易于和西方文化交流融匯。潘玉良在年輕的時候就來到上海,在那里得到藝術(shù)啟蒙,并從上海走向歐洲,這充分說明海派文化為中國近現(xiàn)代美術(shù)的發(fā)展和傳播奠定了堅實基礎(chǔ),形成了近代藝術(shù)發(fā)展的濃厚氛圍,更成為培養(yǎng)近現(xiàn)代先鋒藝術(shù)家的極佳土壤。

服裝

正是這樣兼容并蓄的時代風(fēng)氣,形成了海派文化的悠久傳統(tǒng)。當(dāng)以潘玉良為代表的蘇浙皖大批青年隨著一波又一波的移民潮來到上海之后,他們首先就經(jīng)歷了這種多元文化的洗禮。海派文化綿延一百多年,各種藝術(shù)流派都曾在上海這片熱土上交融碰撞,正是它的有容乃大與自成一格的腔調(diào),來自各地的藝術(shù)家才能在這里實踐他們的藝術(shù)理想,并將一顆顆啟蒙的種子散播到遠(yuǎn)方。潘玉良和她的藝術(shù)之路,無疑生動佐證了這種海派風(fēng)氣。