旗袍,潘玉良衣櫥里的民國爆款

日期:10-25-2024來源:世博會博物館

在「玉出申江」特展中,你“看”到的潘玉良是怎樣的?

是端莊優(yōu)雅的,還是性情豪放的?是獨立自信的,還是孤獨憂郁的?是留洋歸國的女畫家,還是鐘情于旗袍的東方畫家?了解潘玉良自畫像的你,也許已經(jīng)有了答案,本次展廳中還有一件特殊的展品,不是畫作,也不是獎?wù)拢浅3霈F(xiàn)在她自畫像中的“旗袍”。

潘玉良旗袍

安徽博物院藏

無論是現(xiàn)今新中式的國風穿搭

還是民國時期時尚的代名詞

旗袍與潘玉良又有什么故事?旗袍的領(lǐng)子,由高到低。女性的自信,由低到高。摩登新社會,平等開放。引領(lǐng)旗袍成為民國國潮爆款的,一定是海派旗袍。

摩登女性:從束縛走向解放

作為“西風東漸”的橋頭堡,上海在藝術(shù)教育改革、藝術(shù)團體的興起和女性地位的提升方面都走在時代的前列。

在這里,潘玉良的藝術(shù)思想與自我意識同步生長,她不僅吸收了西方的藝術(shù)理念,更在女性形象的表現(xiàn)上開創(chuàng)了新的領(lǐng)域。

滬上足跡

旗袍是中西融合的產(chǎn)物,既傳統(tǒng)又現(xiàn)代。作為民國時期的國潮爆款,在當時上海形成的一種獨特美。

健康、成熟代替了晚清嬌弱扶風的審美,由高至低的領(lǐng)子提高了旗袍的舒適度,變小的里襟體現(xiàn)了對曲線美感的追求,收腰設(shè)計吸收了西方的裁剪工藝,旗袍的面料時髦、洋氣而富于變化,搭配的多樣化讓女性形象變得獨特而立體。

《玲瓏》周刊中旗袍搭配西式大衣

但穿著新款旗袍、燙著時髦發(fā)型、踩著高跟鞋,一味追求時尚的女性并不是摩登。

只有當旗袍帶領(lǐng)她們,形成對新社會、新思想、新平等的意識,她們的摩登氣質(zhì)才會由內(nèi)而外地形成。

美而自知、而后得他知。

旗袍中摩登的內(nèi)涵就是開放、獨立、自尊和平等。

《玲瓏》周刊中《摩登女子的外表與實質(zhì)》一文

本次特展以精心挑選的色彩和形式元素,巧妙地構(gòu)建了一個時空交錯的藝術(shù)空間。通過視覺語義的傳遞,引領(lǐng)觀眾沉浸于20世紀初上海的獨特氛圍之中。

展覽空間的設(shè)計靈感來源于老上海的室內(nèi)裝飾藝術(shù),融合了art deco家具的優(yōu)雅線條和幾何圖案,這些元素不僅重現(xiàn)了上海作為中國現(xiàn)代藝術(shù)發(fā)展重要舞臺的歷史風貌,更象征著以潘玉良為代表的進步青年所追求的文化自信與開放精神。

深沉的紅色暗紋,如同歲月的印記,這些紅色暗紋不僅在視覺上營造出一種復(fù)古而典雅的氛圍,更在情感上喚起觀眾對那個年代的懷舊與共鳴。

在這樣精心營造的氛圍中,觀眾仿佛穿越時空,回到了那個充滿活力與創(chuàng)造力的年代。每一件展品、每一處細節(jié),都是對那個時代藝術(shù)精神的傳承與致敬。

時代女性:從順從走向獨立

潘玉良成長于“五四”時代,是最早接受現(xiàn)代美術(shù)教育的中國女性之一。

她的藝術(shù)生涯在一定程度上代表了那個時代中國女性擺脫傳統(tǒng)束縛、追求自我實現(xiàn)的艱難歷程。

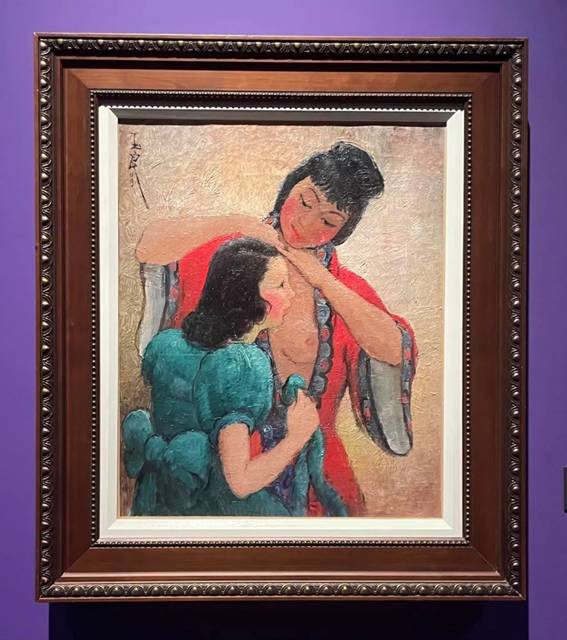

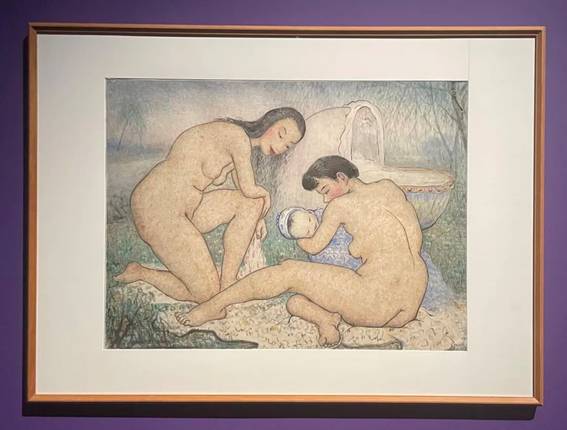

除自畫像外,潘玉良最為人稱道的作品是生動的女子肖像和女性裸體畫。在這些作品中,潘玉良敏銳地捕捉到女性形象的內(nèi)在美和復(fù)雜性。

《情》

布面油彩 1949年

安徽博物院藏

她筆下的女性,既有傳統(tǒng)的溫婉和含蓄,又有現(xiàn)代的獨立和自信。

《母愛》

紙本彩墨 1958年

安徽博物院藏

她在觀察、刻畫女性的同時,逐漸實現(xiàn)自我探索和自我成長。

一代畫魂,情系旗袍,旗袍不僅是她一生摯愛的衣飾,也是她畫中的重要意象之一。

傳奇女性:從上海走向世界

潘玉良留學(xué)歸國后的十年間,曾多次以具有留洋女畫家特質(zhì)的自畫像參展。

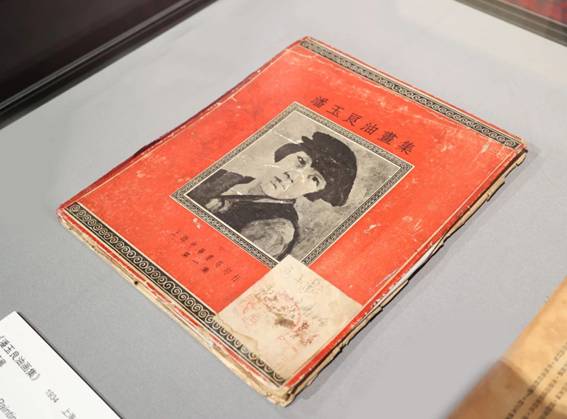

《潘玉良油畫集》

上海中華書局出版 1934年

草木齋藏

1937年底,潘玉良帶著對藝術(shù)的無限憧憬再次遠航,從上海出發(fā)輾轉(zhuǎn)抵達巴黎。自此之后,她更多的是以充滿東方風韻的中國女畫家形象出現(xiàn)在世人面前,這個變化意味著她借由自畫像逐漸實現(xiàn)了自我意識的完善和對文化本能的認知。

自畫像就像畫家靈魂的鏡像,為觀者提供了進入畫家人生各個階段的視野。在罕有女性描摹自我的中國繪畫史中,女畫家的自畫像標志著中國美術(shù)從形式到內(nèi)容的全面革新。

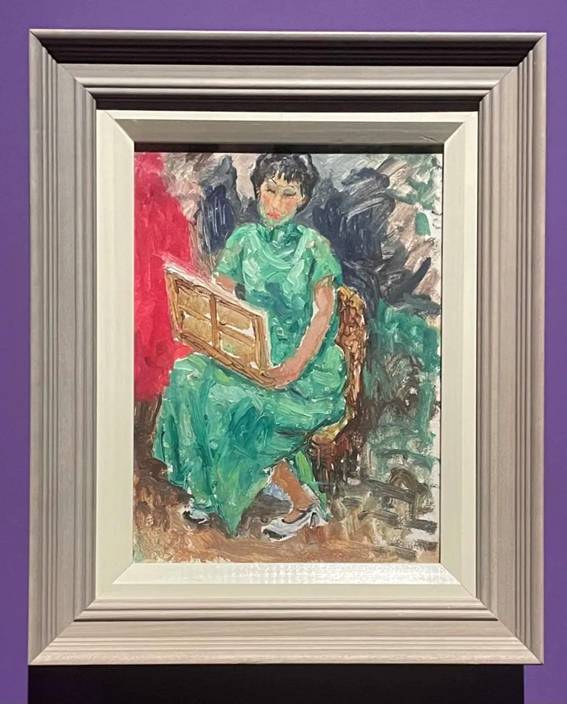

《自畫像》

布面油彩 1940年

安徽博物院藏

該作品創(chuàng)作于潘玉良1937年二次赴法之后,畫中女性的古典盤發(fā)和極具古典氣質(zhì)的中式繡花黑旗袍,無不體現(xiàn)出潘玉良自信又具韻味的東方之美,也借旗袍的意向表達出對祖國的濃濃思念之情。

自畫像也常被看作畫家精心設(shè)計的表演,我們或許能從中感知畫家在某個瞬間的心靈獨白。

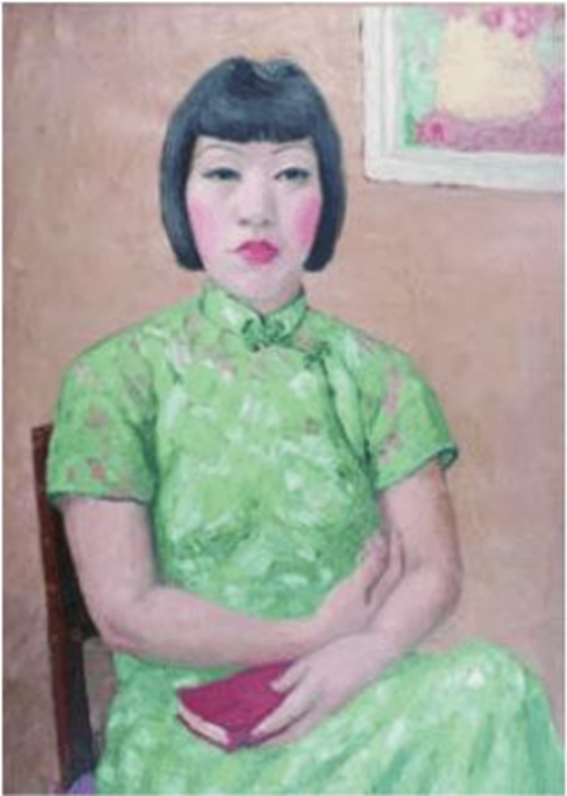

《紅衣自畫像》

布面油畫約 1940年

安徽博物院藏

這幅畫大約創(chuàng)作于1940年,那段時間正是潘玉良自畫像創(chuàng)作的高峰期。

畫中她身穿暗紅色旗袍,右手中拿著一封寫有“玉良”字樣的信件,畫面充溢著裝飾性意味的東方格調(diào)。

她對旗袍的喜愛也得到充分體現(xiàn),可見她很重視展示自己的中國女性特質(zhì)。

《花園里的自畫像》

木板油彩年份不詳

安徽博物院藏

作為一位藝術(shù)家、教育者和文化使者,潘玉良的藝術(shù)歷程豐富了中國現(xiàn)代美術(shù)的多元面貌,是中國現(xiàn)代美術(shù)發(fā)展的重要一步,更是中西文化交流的生動見證。

潘玉良為雷納·格魯塞創(chuàng)作青銅雕像 1954年

《執(zhí)扇自畫像》 1939年

《藝術(shù)家肖像》參加1939年法國獨立沙龍展照片

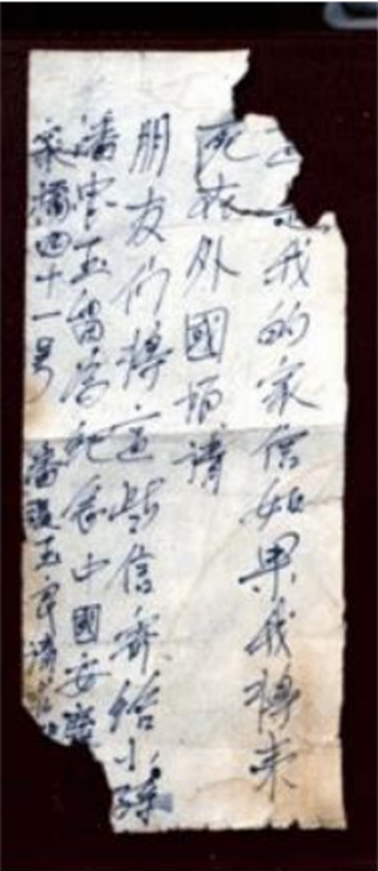

1977年,82歲的潘玉良病逝于巴黎,臨終,她囑咐友人王守義,要穿旗袍入殮,并且一定要把她的作品設(shè)法運回祖國。

潘玉良遺囑

“旗袍”女性,是追求文化自信與開放精神的摩登青年,是自我探索與自我成長的時代畫家,也是自信又具韻味的東方之美的一代傳奇,文明因交流而多彩,文明因互鑒而豐富。

在今天的時代背景下,潘玉良的藝術(shù)精神和跨文化實踐更具現(xiàn)實意義。

今天,你“旗袍”了嗎?

《玉出申江——潘玉良的藝術(shù)之旅》特展被納入“2024中法文化旅游年”框架,正式列為第二十三屆中國上海國際藝術(shù)節(jié)參展項目。展覽從上海視角切入敘事,精心梳理潘玉良在上海和巴黎時期的藝術(shù)軌跡,通過近百件珍貴作品和歷史文獻,講述藝術(shù)家超越國界、塑造自我、融會中西的藝術(shù)歷程。

潘玉良,作為中國近現(xiàn)代史上一位杰出的女性藝術(shù)家、教育家和社會活動家,她的一生充滿了傳奇色彩和深刻啟示。她不僅在藝術(shù)創(chuàng)作上取得了卓越成就,更以其獨立、堅韌的精神和開放、包容的胸懷,為女性解放和社會進步做出了不可磨滅的貢獻。

她的藝術(shù)生涯不僅映射出中國現(xiàn)代藝術(shù)的發(fā)展歷程,也見證了中國留法藝術(shù)家百年來的開拓與交流。在中法建交60周年之際,我們邀您一同踏上潘玉良的藝術(shù)旅程,感受其閃耀于申江之畔和塞納河畔的傳奇人生。