望月思鄉(xiāng),潘玉良畫(huà)里的“中國(guó)魂”

日期:09-17-2024來(lái)源:世博會(huì)博物館

“今歲中秋云隱月,

來(lái)年共賞月光圓”

中秋佳節(jié),家人團(tuán)圓。

可摯愛(ài)的人,何時(shí)才能歸來(lái)?

潘贊化寫(xiě)給潘玉良的照片詩(shī)最后一句“今歲中秋云隱月,來(lái)年共賞月光圓”,在期望之外,似乎還有一種無(wú)奈。

1937年,潘玉良二度赴法。只身旅法數(shù)十年,潘玉良時(shí)刻思念著遠(yuǎn)方親人。

尤其是1950年代,她在家信中曾多次提及回國(guó)之事,但囿于國(guó)內(nèi)不明朗的時(shí)局、身體健康原因及尚未建交的中法兩國(guó)關(guān)系,多次的努力,皆無(wú)果而終。

今天是中秋佳節(jié)

曾經(jīng)的遺憾也能在作品中窺探一二

讓我們一起

在「玉出申江」

尋找潘玉良畫(huà)里的“中國(guó)魂”

筆上的中國(guó)風(fēng)

20世紀(jì)30年代,潘玉良受到中國(guó)傳統(tǒng)線描畫(huà)的啟發(fā),開(kāi)始使用毛筆在宣紙上畫(huà)人體,向世人展示西方人體題材與中國(guó)白描線條的融合實(shí)踐。

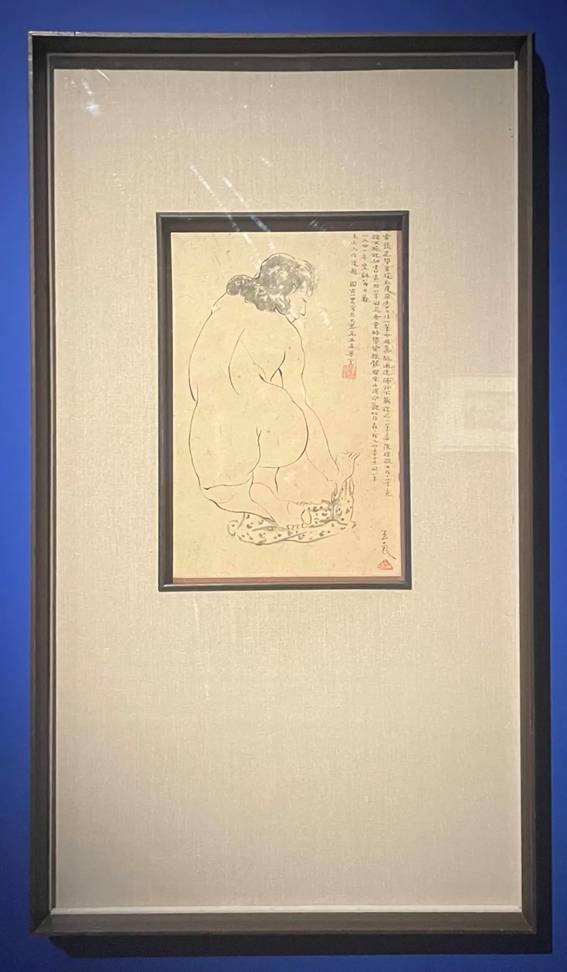

《側(cè)身背臥女人體》

紙本水墨

1937年安徽博物院藏

該作品左下角有款:“玉良1937”,鈐“玉良”三角形朱文印。

右上角有陳獨(dú)秀題跋:“余識(shí)玉良女士二十年矣,日見(jiàn)其進(jìn),未見(jiàn)其止,近所作油畫(huà)已入縱橫自如之境,非復(fù)以運(yùn)筆配色見(jiàn)長(zhǎng)矣。今見(jiàn)此新白描體,知其進(jìn)猶未已也。”

當(dāng)時(shí)陳獨(dú)秀正在獄中,潘玉良夫婦數(shù)次去探望他,并帶上畫(huà)作請(qǐng)陳獨(dú)秀指正。他非常欣賞潘玉良的畫(huà)作,為其題跋并用毛筆畫(huà)出印章。

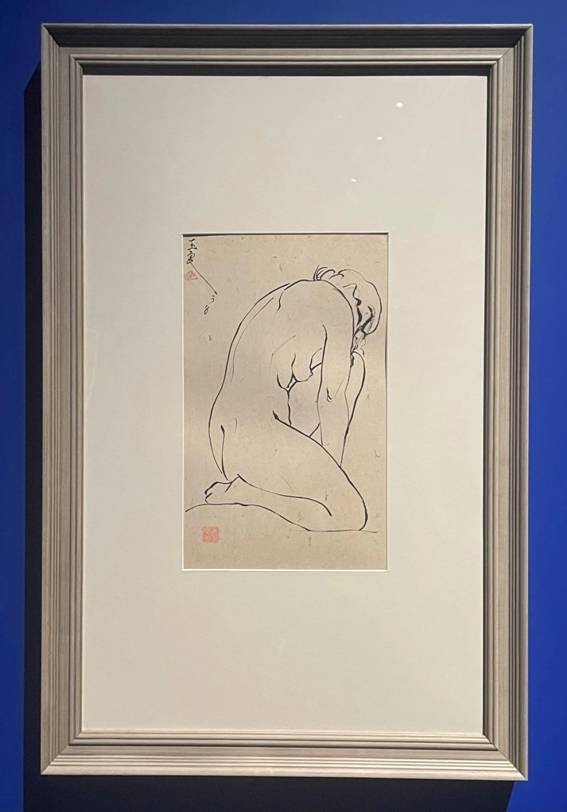

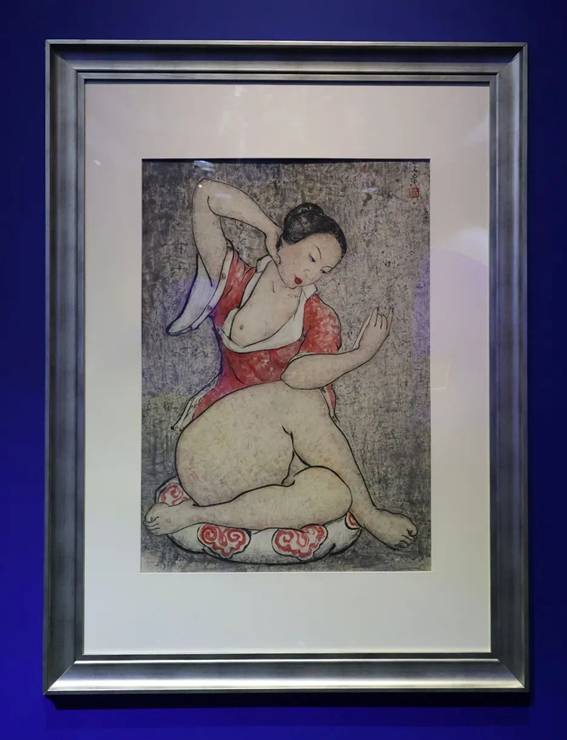

《跪坐女背體》

紙本水墨

1938年安徽博物院藏

這類作品是潘玉良個(gè)人藝術(shù)風(fēng)格的原點(diǎn),她采用了西方單線素描與中國(guó)書(shū)法線條相互糅合的方式,其獨(dú)特的筆法被贊譽(yù)為“玉良鐵線”,在她的白描畫(huà)、版畫(huà)甚至雕塑創(chuàng)作中都有體現(xiàn)。

“玉良鐵線”繼承了中國(guó)傳統(tǒng)人物畫(huà)中“鐵線描”的生命力,以東方寫(xiě)意筆法構(gòu)建西方繪畫(huà)的具象之形,正是“由古人中求我,非一從古人而忘我”創(chuàng)作精神的體現(xiàn)。

《蹲著回首女人體》

紙本水墨

1941年安徽博物院藏

題跋:“往者張芝學(xué)崔瑗、杜度草書(shū)之法,一筆而成,氣脈通達(dá),隔行不斷,謂之一筆書(shū)。陸探微亦作一筆畫(huà),連綿不絕,故知書(shū)畫(huà)用筆同矣。余童時(shí)學(xué)金線體,暝(冥)索未得,今觀此作森森然,又知書(shū)畫(huà)同筆。一九四一年圣誕節(jié)日觀玉良夫人作后題,圌密山農(nóng)寫(xiě)于巴黎萬(wàn)本某華室。”

題跋中的張芝、崔瑗、杜度三人都是東漢書(shū)法家,南朝畫(huà)家陸探微是中國(guó)畫(huà)史上正式以書(shū)法入畫(huà)的創(chuàng)始人,饒谷亦借古代書(shū)畫(huà)名家贊美潘玉良的線描筆法,欣賞之情溢于言表。

花卉中的故鄉(xiāng)

潘玉良對(duì)花有著格外的偏愛(ài),她的靜物畫(huà)常以花卉為主角,其中菊花出鏡最多。

《梨與黃菊花》

布面油畫(huà)

1944年安徽博物院藏

早年,潘玉良在與潘贊化寓居上海時(shí)喜愛(ài)種植菊花。

而今,月是故鄉(xiāng)明,她只能將思念寄托在畫(huà)筆之下。

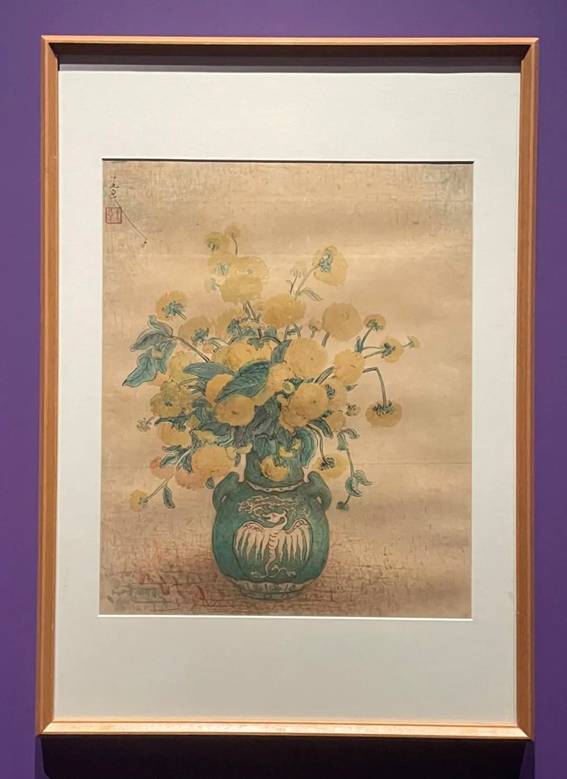

《黃菊花與青龍瓶》

紙本彩墨

1960年安徽博物院藏

或許她畫(huà)中每朵綻放的花都承載著她對(duì)親人、對(duì)故鄉(xiāng)的思念之情。

畫(huà)里的東方情

潘玉良濃重的東方風(fēng)味源自生長(zhǎng)的故土。

盡管常年旅居海外,她始終不曾忘記自己的“根”在何方。

《書(shū)迷》

紙本彩墨

1954年安徽博物院藏

源于對(duì)故鄉(xiāng)的思念和對(duì)中國(guó)文化本能的追尋,中國(guó)民間人物題材在1950年代占據(jù)潘玉良創(chuàng)作的重心,媒介實(shí)踐也逐漸由布面油畫(huà)轉(zhuǎn)向紙本彩墨,通過(guò)運(yùn)用中國(guó)畫(huà)中粗細(xì)不一、虛實(shí)不定的線條,揮筆落線形成具有自律美感的形式技法。

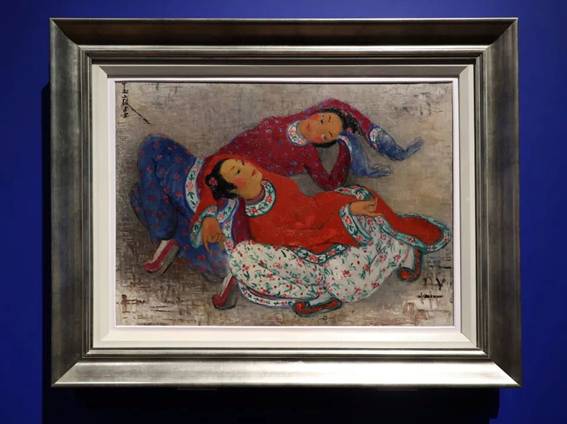

《雙人袖舞》

布面油彩

1955年安徽博物院藏

“舞蹈”系列作品是20世紀(jì)50年代潘玉良對(duì)中西繪畫(huà)元素進(jìn)行融合的新實(shí)踐,這類作品不僅吸收了中國(guó)傳統(tǒng)繪畫(huà)元素的線條和墨色,更融合了壁畫(huà)、年畫(huà)等民間畫(huà)面意象,她從色彩、造型、技法等多方面借鑒,并用油畫(huà)和彩墨兩種方式交替創(chuàng)作,尋找心中的理想圖式。

《三人扇舞》

紙本彩墨

1957年安徽博物院藏

通過(guò)借鑒中國(guó)傳統(tǒng)文化中將音律視覺(jué)化的方式,并對(duì)姿態(tài)的夸張變形,讓畫(huà)面呈現(xiàn)音樂(lè)感。

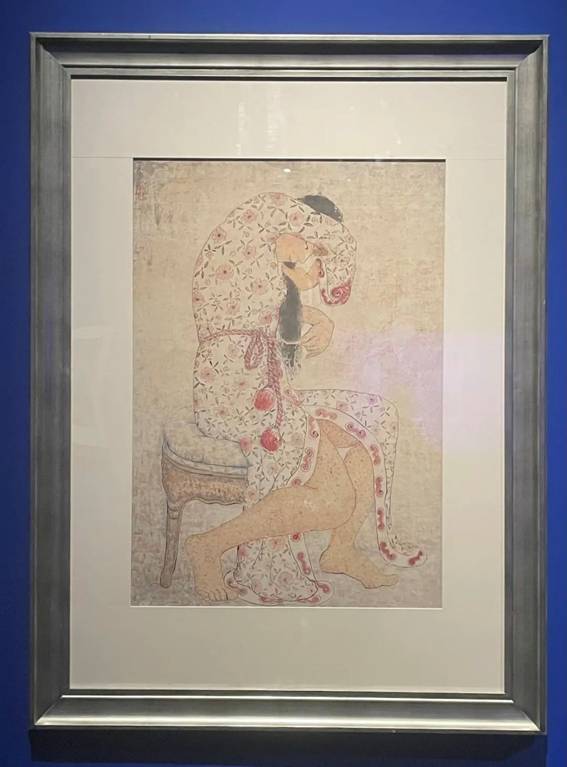

《梳妝女》

紙本彩墨

1961年安徽博物院藏

該作品中,潘玉良將中國(guó)深厚的“梳妝”文化躍然紙上,以“梳妝”暗喻女性情思的中國(guó)風(fēng)韻。

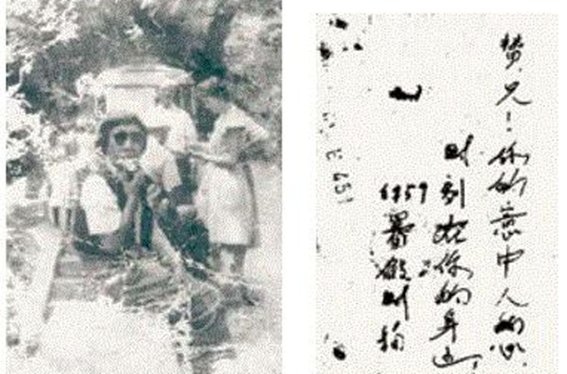

1958年潘贊化除夕夜寫(xiě)給潘玉良的信件

潘贊化沒(méi)有等到團(tuán)圓的那一天,于1959年與世長(zhǎng)辭。就在潘贊化去世的同一年,潘玉良寄來(lái)照片,背后寫(xiě)著:“贊兄,你的意中人的心,時(shí)刻在你身邊”似乎是冥冥天意中最后的道別。

1959年暑假潘玉良的照片、背面的題字

而潘玉良的思鄉(xiāng)之情在1976年達(dá)到頂峰。

3月在信中寫(xiě)道:“我的精神方面相當(dāng)痛苦!老是想回祖國(guó)!”

9月又寫(xiě):“我的身體太弱,不能坐飛機(jī),何時(shí)才能回到家里受到晚年的幸福?…如今我望把身體養(yǎng)好就回祖國(guó)了!望兒孫們等著。”

可她也沒(méi)等到回國(guó)團(tuán)圓的那一天,第二年便病逝于法國(guó)。

潘玉良畫(huà)里的“中國(guó)魂”,或勇敢革新,或寄情故土,或?qū)じ菰础?/p>

她在兩種截然不同的藝術(shù)傳統(tǒng)中尋找平衡,以中國(guó)寫(xiě)意筆法構(gòu)建西方繪畫(huà)的具象之形,創(chuàng)造出既具有東方精神又不失西方現(xiàn)代感的獨(dú)特風(fēng)格,為現(xiàn)代藝術(shù)做出豐富的貢獻(xiàn)。

漂泊異鄉(xiāng)四十載,潘玉良始終未能實(shí)現(xiàn)回國(guó)之愿,她把對(duì)故土的思念融入藝術(shù),用線條與筆觸、油彩與墨色表達(dá)對(duì)中國(guó)文化本能的追尋,創(chuàng)作出富有強(qiáng)烈的民族特色和現(xiàn)代氣息的珍貴作品,在畫(huà)布方寸之間一次次實(shí)現(xiàn)心靈的歸航。

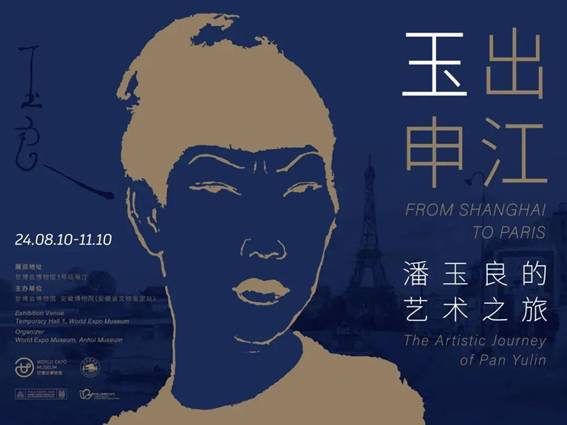

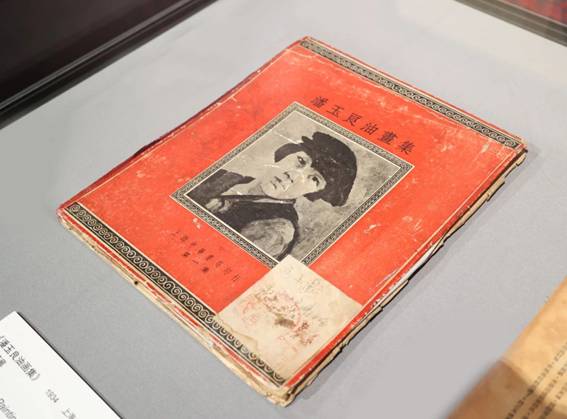

玉出申江

《玉出申江——潘玉良的藝術(shù)之旅》特展被納入“2024中法文化旅游年”框架,正式列為第二十三屆中國(guó)上海國(guó)際藝術(shù)節(jié)參展項(xiàng)目。展覽從上海視角切入敘事,精心梳理潘玉良在上海和巴黎時(shí)期的藝術(shù)軌跡,通過(guò)近百件珍貴作品和歷史文獻(xiàn),講述藝術(shù)家超越國(guó)界、塑造自我、融會(huì)中西的藝術(shù)歷程。

潘玉良,作為中國(guó)近現(xiàn)代史上一位杰出的女性藝術(shù)家、教育家和社會(huì)活動(dòng)家,她的一生充滿了傳奇色彩和深刻啟示。她不僅在藝術(shù)創(chuàng)作上取得了卓越成就,更以其獨(dú)立、堅(jiān)韌的精神和開(kāi)放、包容的胸懷,為女性解放和社會(huì)進(jìn)步做出了不可磨滅的貢獻(xiàn)。

她的藝術(shù)生涯不僅映射出中國(guó)現(xiàn)代藝術(shù)的發(fā)展歷程,也見(jiàn)證了中國(guó)留法藝術(shù)家百年來(lái)的開(kāi)拓與交流。在中法建交60周年之際,我們邀您一同踏上潘玉良的藝術(shù)旅程,感受其閃耀于申江之畔和塞納河畔的傳奇人生。