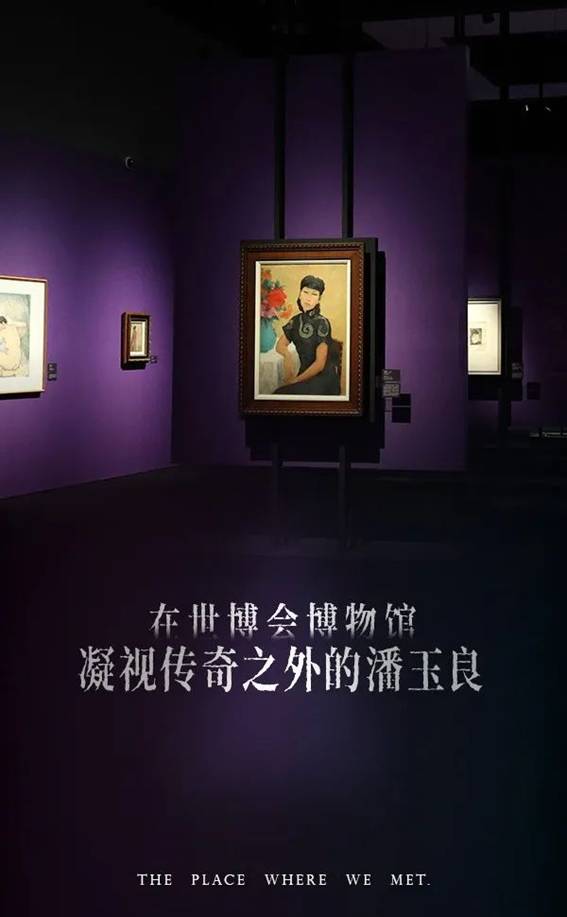

在世博會(huì)博物館,凝視傳奇之外的潘玉良

日期:08-26-2024來源:世博會(huì)博物館

相信絕大多數(shù)的朋友,都曾聽過潘玉良的名字。

讓她“一夜爆火”的,并非20年前由鞏俐和李嘉欣飾演的影視作品,而是來源于今天網(wǎng)絡(luò)的熱詞運(yùn)作。

“逆襲人生”“一代畫魂”,幾乎所有的文章和視頻,都會(huì)從這些標(biāo)簽出發(fā),呈現(xiàn)一個(gè)大眾感興趣的傳奇人物。

但,真正的潘玉良究竟是怎樣的?鮮有人知。

“差不多18歲之前,潘玉良的這段人生是一個(gè)空白。”作為國內(nèi)研究潘玉良相關(guān)歷史的專家,也是本次展覽的學(xué)術(shù)指導(dǎo)董松先生告訴我們,潘玉良的史料存在空窗期,沒有任何直接證據(jù),可以證明她跌宕起伏的少時(shí)經(jīng)歷。

說到底我們口中的潘玉良,只是影視劇中的那個(gè)角色罷了。這一次,世博會(huì)博物館試著剝?nèi)髌娴母∪A外衣,以歷史與藝術(shù)的視角,還原一個(gè)真真切切的潘玉良。

本次世博會(huì)博物館舉辦的“玉出申江——潘玉良的藝術(shù)之旅”,依托于安徽博物院豐富的學(xué)術(shù)研究,匯聚了近百件珍貴展品,靜謐而有力地鋪陳開潘玉良女士的人生畫卷。

Chapter 01

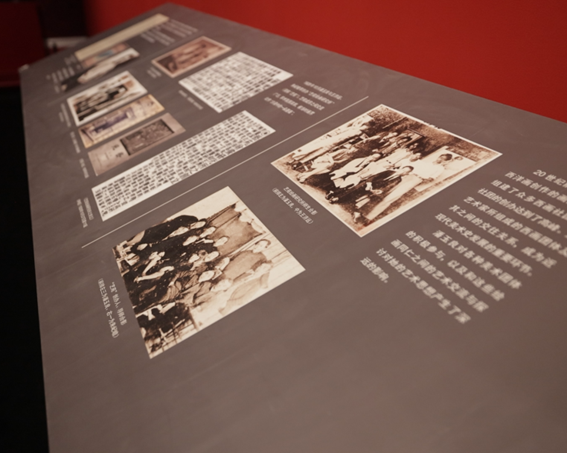

走進(jìn)展覽的第一展廳,首先呈現(xiàn)眼前的,是關(guān)于潘玉良豐富的歷史文獻(xiàn)。

面對(duì)浩如煙海的文獻(xiàn)資料,策展團(tuán)隊(duì)巧妙地以上海這座城市為線索,從龐雜的史料中,整理出一條清晰而深刻的敘事脈絡(luò),這條線索不僅串聯(lián)起潘玉良在上海的點(diǎn)點(diǎn)滴滴,更引領(lǐng)著每位參觀者深入探索一個(gè)畫家的一生。

上海,對(duì)于潘玉良而言,有著情感與藝術(shù)的雙重意義。1913年,18歲的潘玉良與時(shí)任蕪湖海關(guān)監(jiān)督的潘贊化結(jié)婚,隨后便一同來到上海生活。在丈夫的支持下,潘玉良開始跟隨美術(shù)教員洪野先生學(xué)習(xí)繪畫,也正是從這個(gè)時(shí)刻開始,她慢慢進(jìn)入了藝術(shù)的領(lǐng)域。

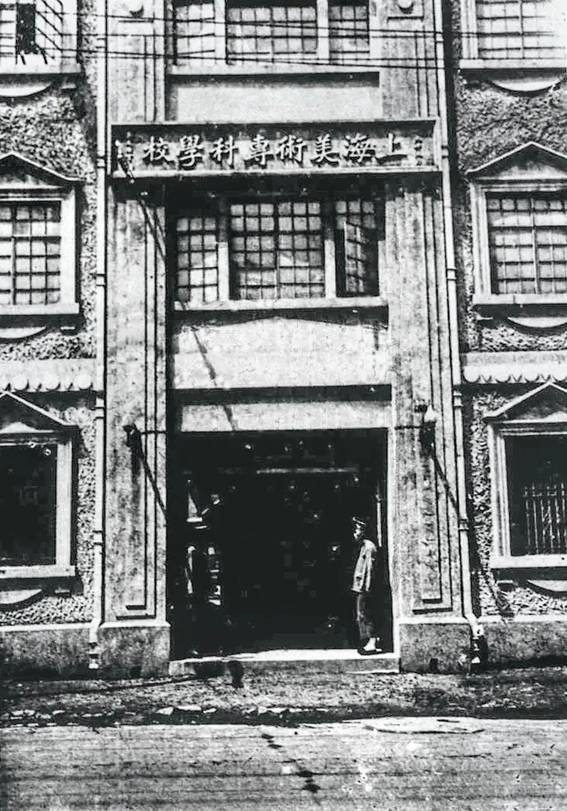

1920年,上海美專開創(chuàng)先河,實(shí)現(xiàn)了男女同校的新舉,潘玉良有幸成為這一歷史時(shí)刻的見證者與參與者,作為首批女學(xué)生踏入校門。這座學(xué)府,以其獨(dú)有的開放胸襟和國際化視野,為潘玉良及眾多藝術(shù)家搭建起了一座連接中西藝術(shù)的橋梁,讓他們得以在東西文化的交融中自由探索。

上海美術(shù)專科學(xué)校校址

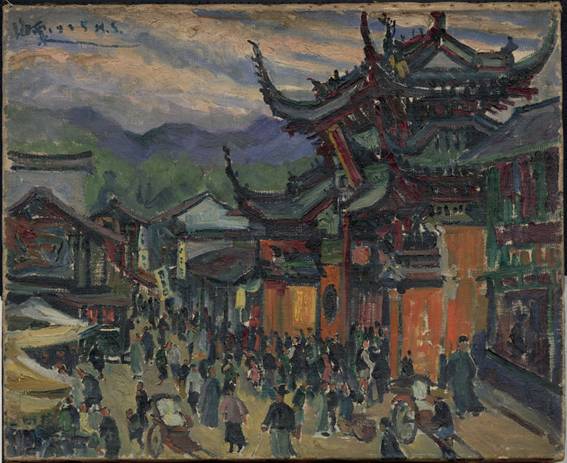

步入展廳,大量的文獻(xiàn)與畫作追憶著過往發(fā)生的故事。上海美專創(chuàng)辦人劉海粟校長與潘玉良的創(chuàng)作并置呈現(xiàn),兩者雖無直接師承關(guān)系,卻在描繪南京夫子廟的筆觸間,不約而同地展現(xiàn)出一種震撼人心的力量感與生命力。在潘玉良的作品中,那股源自內(nèi)心深處的原始力量與蠻性之美躍然紙上,這不僅是她個(gè)人才華的閃耀,更是上海美專賦予她的獨(dú)特氣質(zhì),預(yù)示著她日后在歐洲深造時(shí),也會(huì)對(duì)西方現(xiàn)代藝術(shù)產(chǎn)生獨(dú)到的理解與創(chuàng)新。

《南京夫子廟》 劉海粟

64×89cm 布面油彩 1925年

《夫子廟》 潘玉良

56×73cm 布面油彩 1937年

短短一年后,學(xué)業(yè)出眾的潘玉良便考取了法國里昂中法大學(xué),與畫家徐悲鴻成為同門,她的藝術(shù)人生也由此翻開了輝煌的第一章。上海,這座城市,不僅是她人生中重要的轉(zhuǎn)折點(diǎn),也是她藝術(shù)夢(mèng)想的搖籃與啟航。

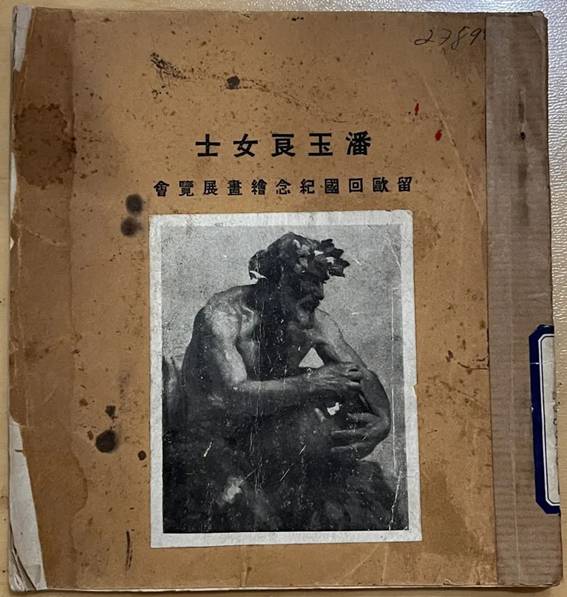

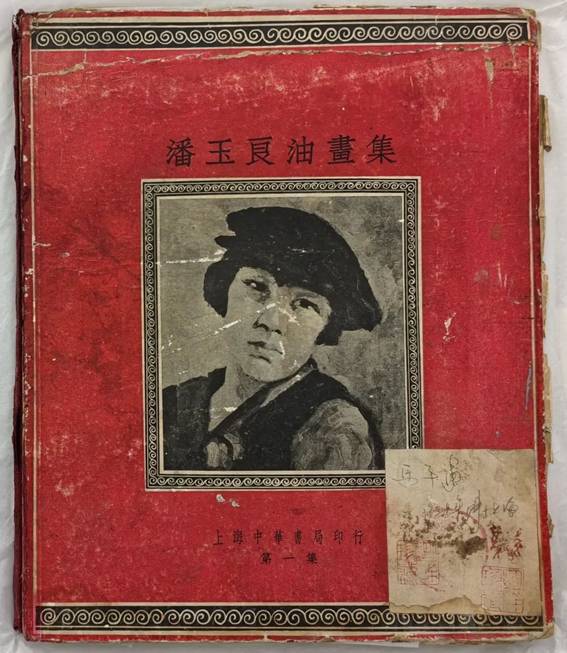

在上海,潘玉良初次領(lǐng)略了藝術(shù)的魅力,接受了最初的啟蒙與熏陶;也是在這里,她勇敢地邁出了前往歐洲深造的步伐,踏上了追求藝術(shù)真諦的征途。1928年,在歐洲學(xué)習(xí)了8年的潘玉良重返上海美專,擔(dān)任西洋畫科教授,并成功舉辦了“潘玉良女士留歐回國紀(jì)念繪畫展覽會(huì)”。這場(chǎng)展覽不僅是她藝術(shù)成果的首次集中展示,更是中國藝術(shù)史上的一次重要里程碑,標(biāo)志著女性油畫家在藝壇的嶄露頭角,贏得了業(yè)界的廣泛贊譽(yù)與尊重。

《潘玉良女士留歐回國紀(jì)念繪畫展覽會(huì)》畫冊(cè)

《潘玉良油畫集》

漫步展覽的第一單元,一幅巨型上海地圖成為連接過去與現(xiàn)在的橋梁,十余個(gè)關(guān)鍵地點(diǎn)生動(dòng)再現(xiàn)了潘玉良在滬的生活足跡。從霞飛路的初居,到順昌路、老西門的遷徙,再到藝苑繪畫研究所、明復(fù)圖書館等藝術(shù)活動(dòng)的頻繁舉辦地,每一處都承載著潘玉良的足跡與故事。觀眾可沿著地圖的脈絡(luò),穿越時(shí)空的界限,感受她在那個(gè)風(fēng)起云涌時(shí)代下的日常生活與藝術(shù)追求。

展覽通過豐富的歷史資料與生動(dòng)的個(gè)人經(jīng)歷,讓我們從她的生活出發(fā),從她的經(jīng)歷開始,讓潘玉良這一原本模糊的身影,逐漸清晰地浮現(xiàn)于我們面前。

Chapter 02

留法學(xué)藝,是潘玉良人生中的重要轉(zhuǎn)折點(diǎn)。1937年,潘玉良懷揣著對(duì)藝術(shù)的無限熱忱,再次從上海啟程,抵達(dá)巴黎這座藝術(shù)的圣殿。

第二單元“遠(yuǎn)航”的開篇之作《桐廬待發(fā)》,以古典寫實(shí)的筆觸,勾勒出潘玉良早期創(chuàng)作的風(fēng)貌:寫實(shí)的風(fēng)景造型,醇厚的色彩調(diào)子,還有畫面右下角那抹鮮紅的“世秀”落款,都是潘玉良早期創(chuàng)作的重要印記。

《桐廬待發(fā)》

56×73cm 布面油彩 1937年

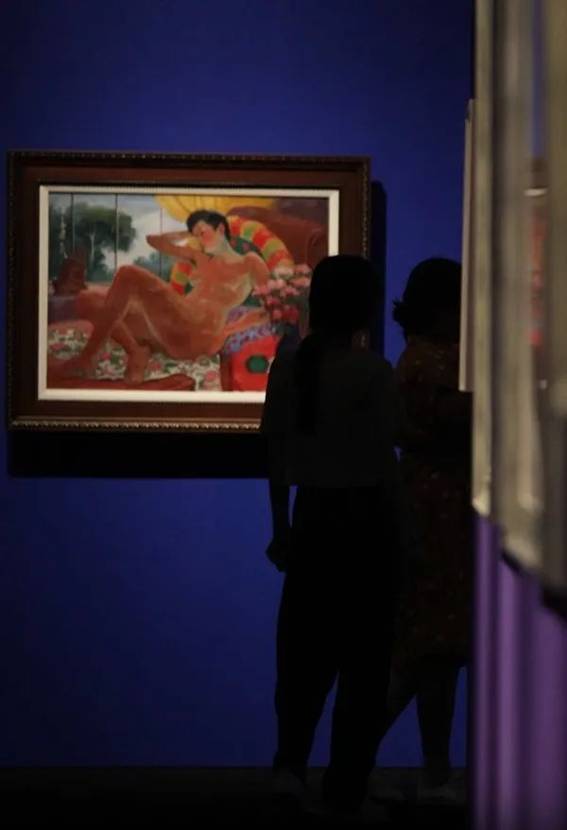

隨著時(shí)間的推移,我們步入展廳的深處。一幅幅自畫像與熱情奔放的女人體遙相對(duì)應(yīng),仿佛穿越至潘玉良藝術(shù)生涯的黃金時(shí)代。以《春之歌》為代表的的系列作品以大自然為背景,塑造出載歌載舞、無憂無慮的女人體群像,既有古希臘神話般的恢弘氣勢(shì),又不失中國神話中水邊仙子的柔美與神秘。畫中人物的黑發(fā)黃膚與中式山水樹木相映成趣,展現(xiàn)出一種跨越文化的和諧之美。

《春之歌》

45×55cm 布面油彩 1941年

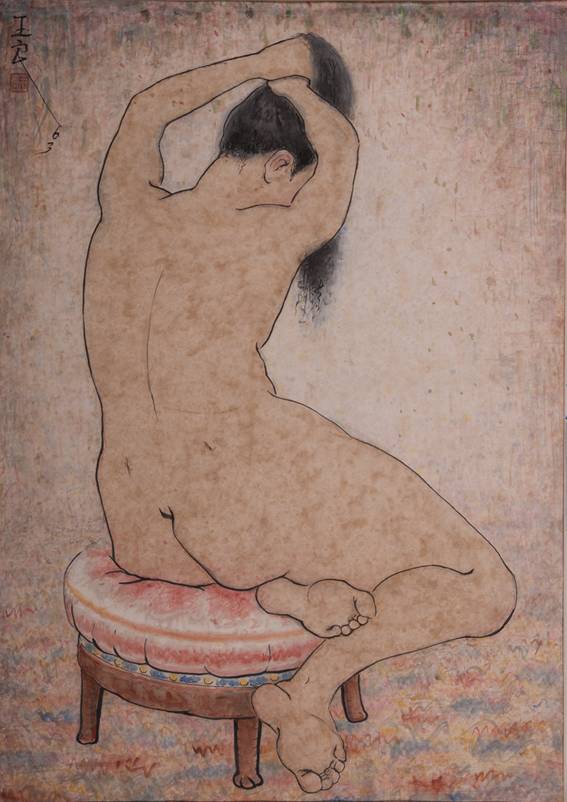

在欣賞潘玉良的女人體時(shí),我們能夠感受到她強(qiáng)烈的創(chuàng)作意圖。在那個(gè)古典韻味尚未散去的時(shí)代,很多畫家的人體創(chuàng)作仍然處于基礎(chǔ)的人體寫生的階段,往往存在著創(chuàng)作性不足的情況。然而,潘玉良卻能在寫實(shí)的基礎(chǔ)上大膽求變,正面的、側(cè)臥的、背對(duì)的、群像的……每一副作品都有意識(shí)地從線條、構(gòu)圖、色彩等方面呈現(xiàn)出典型的中國式美感。

《坐著梳頭女人體》

90×64cm 布面油彩 1963年

位于展廳中心的自畫像,是本次展覽最精彩的部分。回顧中國繪畫史,一直罕有女性藝術(shù)家的自我描摹,直到20世紀(jì)初,隨著女性的崛起,自畫像開始成為當(dāng)時(shí)新女性的視覺代表。

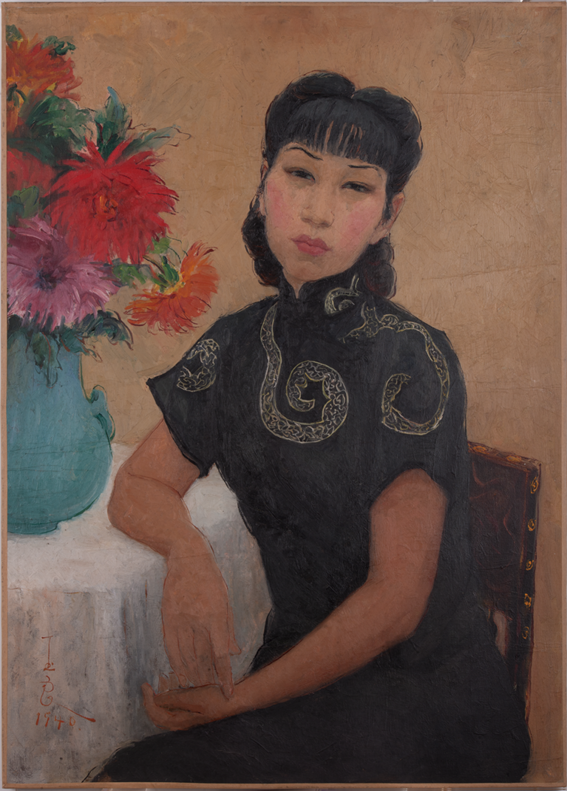

看著這些潘玉良的自畫像,我們不禁問道:畫中的潘玉良,是真實(shí)的嗎?那位身著旗袍,溫婉中透著幾分雅致的女子,是否全然等同于真實(shí)的潘玉良?答案,或許藏匿于藝術(shù)的無限可能之中,既非絕對(duì)的真實(shí),亦非純粹的虛構(gòu)。

正如當(dāng)代人熱衷于自拍,那不僅僅是生活瞬間的捕捉,更是一種自我愿景的投射,它超越了日常的鏡像,是對(duì)靈魂深處理想自我形象的向往和追求,潘玉良亦是如此。

《自畫像》

90×64cm 布面油彩 1940年

1940年作于法國的《自畫像》是潘玉良自畫像中最廣為人知的一幅。這幅自畫像滿足了潘玉良對(duì)自己身為東方傳統(tǒng)女性的期許,散發(fā)出富有才華、帶有東方神秘意味的典雅氣息。畫中的潘玉良,短劉海、細(xì)眉毛還有若即若離的眼神,都是她當(dāng)時(shí)對(duì)自我的暗示與期許。

《自畫像》

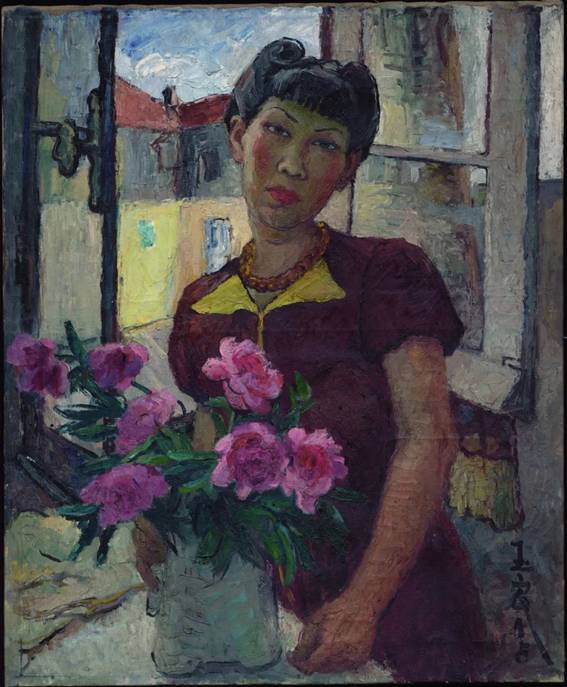

73×59cm 布面油彩 1945年

伴隨在閱歷的疊加,在創(chuàng)作的后期,潘玉良在自畫像中形象越發(fā)多變,她不在拘泥于東方理想中的嫻靜,也在西式的張揚(yáng)表達(dá)中轉(zhuǎn)換自如。在這幅1945年創(chuàng)作的《自畫像》中,她的眉毛畫得越發(fā)張揚(yáng),眼神也略帶警惕,手臂的線條被刻意加粗,站立姿態(tài)隨意而不失力量感,就連歲月留下的頸間細(xì)紋也被她誠實(shí)地捕捉于畫布之上,每一處細(xì)節(jié)都透露出真實(shí)與力量。

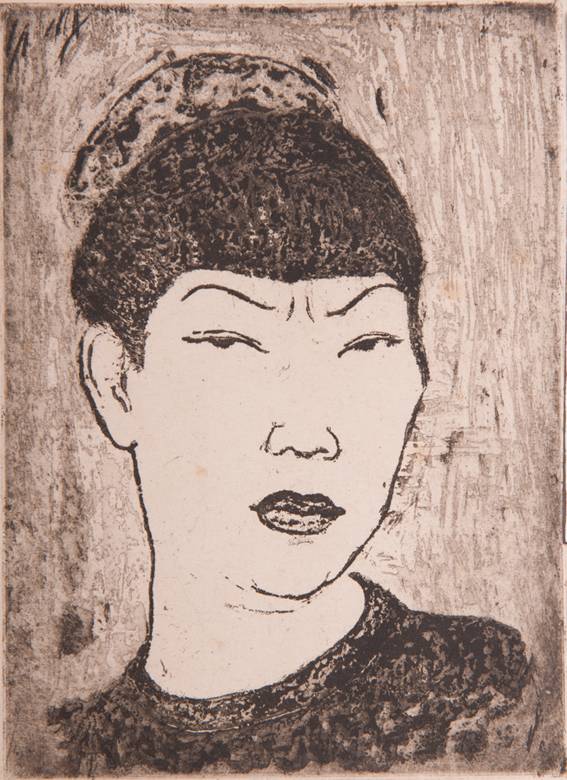

《自畫像》

18×13cm 墨拓版畫

在孤身赴法的漫長歲月里,潘玉良的心境悄然蛻變,從初時(shí)對(duì)世界的憧憬與好奇,逐漸升華為一種深邃的審視與自我反思。她摒棄了外界強(qiáng)加于她的標(biāo)準(zhǔn),不再刻意迎合或自我美化,而是以更加真實(shí)、堅(jiān)韌的面貌示人。正是在這樣的過程中,“潘玉良”這個(gè)名字背后所承載的獨(dú)立與堅(jiān)韌,才得以鮮明地展現(xiàn)在世人面前。

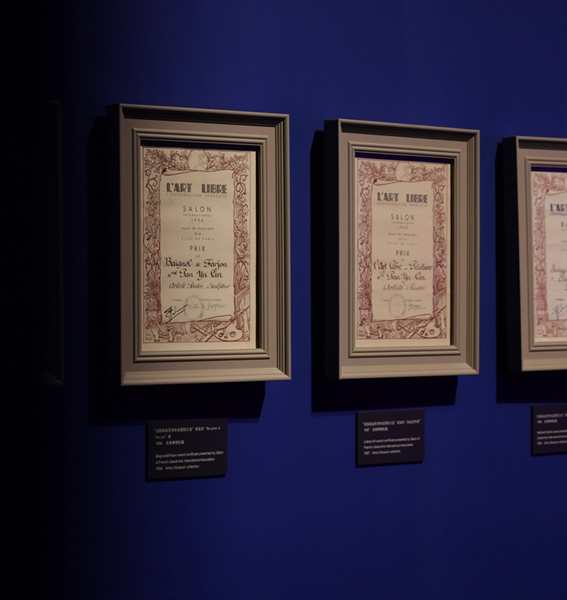

在巴黎的四十年間,潘玉良的藝術(shù)作品頻繁亮相于各大權(quán)威沙龍展覽,并遠(yuǎn)播至美、英等國,獲取了大量的獎(jiǎng)項(xiàng)殊榮,這在當(dāng)時(shí)的華人藝術(shù)界實(shí)屬罕見。她的創(chuàng)作風(fēng)格非單一的傳統(tǒng)又非全篇現(xiàn)代,而是在保留個(gè)人特色的同時(shí),以開放的姿態(tài)不斷探索革新,這種創(chuàng)新融合的精神,在藝術(shù)史的長河中顯得尤為珍貴。

潘玉良所獲得的獎(jiǎng)項(xiàng)殊榮

然而,在光環(huán)背后,潘玉良的真實(shí)生活并未因榮譽(yù)而徹底改變。身處異鄉(xiāng)的她,盡管才華橫溢卻并不賣座,晚年之際的潘玉良,對(duì)故土的思念與日俱增,而歷史的洪流又為她帶來了新的挑戰(zhàn):丈夫的猝然離世,藝術(shù)作品的滯留國外,都讓她陷入了深深的憂慮之中。

人之復(fù)雜,絕非單一的標(biāo)簽所能概括,潘玉良的人生亦非傳奇二字可一筆帶過。就讓我們前往展廳的現(xiàn)場(chǎng),親身體驗(yàn)潘玉良在歷史中的真實(shí)軌跡與情感波瀾,去細(xì)品畫布之上的矛盾掙扎與不懈追求,力求從每一份文獻(xiàn)的映射中,每一張作品的言說中,還原出一個(gè)立體、真實(shí)的潘玉良。

展覽將持續(xù)展出至11月10日。