合中西于一冶——潘玉良的現(xiàn)代美術(shù)創(chuàng)作之路

日期:08-22-2024來源:世博會博物館

20世紀中國美術(shù)的發(fā)展進程中,潘玉良無疑是現(xiàn)代女性繪畫事業(yè)的先行者。1913年,18歲的潘玉良與時任蕪湖海關(guān)監(jiān)督的同盟會會員潘贊化結(jié)婚。同年,討伐袁世凱的“二次革命”失敗,潘贊化被免去蕪湖海關(guān)監(jiān)督職務(wù),帶著潘玉良逃離蕪湖到上海生活。在上海,潘玉良開始跟隨美術(shù)教員洪野先生學(xué)習繪畫,也就是從這個時候開始,潘玉良以近乎文盲的知識儲備闖進了中國美術(shù)的神圣領(lǐng)地,并一舉成為那個時代女性畫家的“執(zhí)牛耳者”。

一、“最突兀”的藝術(shù)人生

1935年4月29日,南京發(fā)生了一件轟動美術(shù)界的趣事。當天晚上10點,徐悲鴻帶著學(xué)生張沅吉偷偷潛入南京華僑招待所,只為一睹潘玉良繪畫展覽會。原本,徐悲鴻早已定好第二天早上乘火車去上海,而潘玉良繪畫展覽會在5月1日才開幕。可是他又非常想來看潘玉良的作品,無奈之下只好約了學(xué)生張沅吉在29日晚上到華僑招待所“看展覽”。他們二人到了展廳外后,卻找不到看管員來開門,不得已只能從旁邊小門溜進去,再從書架底下鉆進了展室,認真地看完了全部的二百多件展品。5天后的5月3日,徐悲鴻在《中央日報》發(fā)表了著名的評論文章《參觀玉良夫人個展感言》。他在文中寫下了“真藝沒落,吾道式微,乃欲求其人而振之,士大夫無得,而得巾幗英雄潘玉良夫人”的著名評論,并在文章最后寫道“于質(zhì)于量,均足遠企古人,媲美西彥,不若鄙人之多好無成,對之增愧也”,可見徐悲鴻對潘玉良藝術(shù)的高度認可。

最大的一次個展,也是她最重要的一次個展。展覽共有11間展室,陳列了她二百余幅近作,開幕式上政商、文化各界名流云集、高朋滿座,當天觀眾超過了3000人。時任中央大學(xué)校長羅家倫先生為畫展題詞:“取得自然和人生最精彩的階段,以最經(jīng)濟的筆法寫來而存其真,是誠得畫中三昧者。瞻仰潘玉良先生之作品,書此以志欽佩,且祝其對于藝術(shù)前途無量之貢獻。”

潘玉良的藝術(shù)人生可以分成三個時期。第一個時期是求學(xué)期,即1920年考入上海美專到1928年從國外求學(xué)回來。1920年9月,潘玉良與丁素貞、榮玉立(君立)、尤韻泉(劉葦)、張世玄、劉慕慈等12位女生一起考入上海美術(shù)專科學(xué)校西洋畫科,作為插班生被編入第十一屆西洋畫正科班學(xué)習,成為該校招收的第一批男女同校生,上海美專因此開創(chuàng)了中國高等美術(shù)院校男女同校的歷史,翻開了中國現(xiàn)代美術(shù)教育史上的嶄新篇章,成為中國女性繪畫史的新起點。

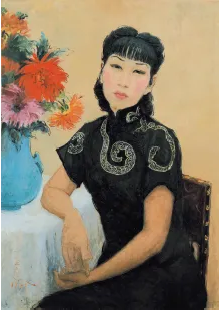

潘玉良自畫像

潘玉良進入上海美專學(xué)習一年后,在丈夫潘贊化的支持下,通過考試成為法國里昂中法大學(xué)在國內(nèi)招收的第一批學(xué)生,赴法國學(xué)習繪畫。1921年8月13日,潘玉良與蘇雪林、邱代明、林寶權(quán)等在校長吳稚暉率領(lǐng)下,登上法國郵船博多斯號,開始她長達8年的國外求學(xué)之路。她先后在法國里昂美術(shù)專科學(xué)校、巴黎國立高等美術(shù)學(xué)校、意大利羅馬皇家美術(shù)學(xué)院學(xué)習繪畫和雕塑,結(jié)識了徐悲鴻、常玉、張道藩、郭有守、蘇雪林等一批有識青年。

1928年潘玉良學(xué)成回國,到1937年全面抗戰(zhàn)爆發(fā)前再次赴法,是她藝術(shù)人生的第二個時期。1929年3月至1935年7月,她在中央大學(xué)教育學(xué)院藝術(shù)科與徐悲鴻一起擔任油畫教師,培養(yǎng)出郁風、張安治、蔣仁、張蒨英、費成武等優(yōu)秀畫家。她奔走于上海和南京,在上海美專油畫科和中央大學(xué)教育學(xué)院這兩所當時最重要的美術(shù)高校擔任教職。

潘玉良這一時期的作品留存較少,我們只能從當時的評論中了解她的畫風。陳抱一談到潘玉良的繪畫,認為她的作品“大致是‘寫實’的傾向,同時也用著印象派的技法”。

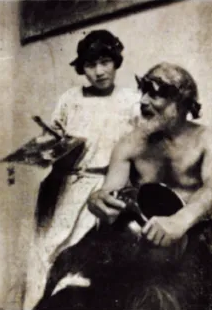

潘玉良在創(chuàng)作雕塑作品

1937年8月潘玉良再次前往巴黎探求藝術(shù),直到1977年去世,這是她人生的第三個時期,這也是她藝術(shù)風格形成的最重要時期和藝術(shù)成就最高的時期。她在法國40年,作品多次入選各類沙龍展覽并遠赴美、英等國辦展,先后被授予比利時金質(zhì)獎?wù)隆屠枋虚L“多爾烈”獎、法國“文化教育”一級勛章等二十多項榮譽。她廣泛涉獵油畫、白描、彩墨、雕塑、版畫等諸多門類,在吸收西方藝術(shù)精髓的同時,自覺地強調(diào)自身的民族文化身份,堅守“由古人中求我,非一從古人而忘我”的藝術(shù)準則,堅持“合中西于一冶”的藝術(shù)追求,在油畫和彩墨畫上都形成獨特的繪畫語言,得到藝術(shù)界的高度認同。

潘玉良在意大利創(chuàng)作油畫《酒徒》時與模特合影

縱觀潘玉良的一生,她以一己之力創(chuàng)造了中國現(xiàn)代美術(shù)史上的諸多第一:

1920年9月,她考取上海美術(shù)專科學(xué)校第11屆西洋畫正科班,成為中國高等美術(shù)學(xué)校錄取的第一批12個女生之一。

1925年,她考入意大利羅馬皇家美術(shù)學(xué)院學(xué)習,她的油畫作品入選意大利國家級展覽會,成為獲此榮譽的第一位中國人。

1928年9月,她擔任上海美術(shù)專科學(xué)校西畫系主任,成為中國高等美術(shù)院校西畫系歷史上的第一位女性領(lǐng)導(dǎo)者。

1928年11月,在上海開幕的“潘玉良女士留歐回國紀念繪畫展覽會”是中國女性的第一次西畫個展。

1929年—1935年,她長期擔任國立中央大學(xué)西畫教授,成為那個時代“中華女子作家之冠”。

這些潘玉良創(chuàng)造的中國第一,開辟了一條中國女性繪畫的嶄新道路,證明了男性可以走的西畫之路女性同樣可以成功。她的油畫造詣在20世紀三十年代中國女性中首屈一指,是當時最有影響力的女油畫家和現(xiàn)代美術(shù)教育家。她一生在油畫、白描、彩墨畫、雕塑、版畫等諸多領(lǐng)域都成就頗高。僅就這點而言,同時代的其他女性藝術(shù)家是無法望其項背的,就是同時代的男性畫家徐悲鴻、劉海粟也沒能做到。同時代的旅法雕塑家李金發(fā),就認為“她的作品就擺在法國的第一流作家之群,我敢說也不遜色。本國許多投機取巧的男畫家,當然不能望其項背”。這些都足以證明她是20世紀中國女性藝術(shù)家群體中的“第一人”。

二、縱橫——東方語言的油畫實踐

潘玉良從1921年到1928年,輾轉(zhuǎn)法國巴黎和意大利羅馬,深入文藝復(fù)興的策源地學(xué)習西方古典繪畫。當時正值西方現(xiàn)代藝術(shù)興起,潘玉良在大膽借鑒印象派、野獸派等諸多現(xiàn)代繪畫思潮的基礎(chǔ)上,自覺地強調(diào)自身的民族文化身份,將中西繪畫合于一體。在她的油畫作品中,既可以見到她學(xué)習西方繪畫的堅實根底,又能體現(xiàn)繼承中華傳統(tǒng)書畫的筆墨情趣。特別是她在三十年代以后的畫作,借鑒了印象派和野獸派技法,強調(diào)畫面色彩的塊面分割和線條勾勒的特征,使印象派的互補色觀念發(fā)揮充分,并吸取中國傳統(tǒng)繪畫和民間藝術(shù)的營養(yǎng),運筆瀟灑自如、剛健沉穩(wěn),賦色濃艷明快、雍容華麗,富有強烈的民族特色。

有一件對潘玉良的藝術(shù)道路影響很大的事情,就是1946年10月中國留法藝術(shù)學(xué)會在法國巴黎組織的中國留法藝術(shù)學(xué)會會員作品展覽會。“中國留法藝術(shù)學(xué)會”成立于1933年4月2日,當時在巴黎留學(xué)的常書鴻、劉開渠、曾竹韶等一批美術(shù)生,本著“需要一個更緊密的、更純潔的藝術(shù)團體的組織”,出于“互相了解、互相研究的真誠的態(tài)度”,“自由地評論藝術(shù)界的現(xiàn)狀,藝術(shù)上的問題”的目的,在常書鴻的寓所內(nèi)成立。從成立到20世紀五十年代,學(xué)會活動一直延續(xù)了20年,先后聚集了常書鴻、滑田友、潘玉良、吳冠中、趙無極、呂霞光等112名旅法藝術(shù)家,它是目前已知的活動時間最久、組織最完備、成員最多、影響最大的海外留學(xué)生藝術(shù)團體。學(xué)會是一個藝術(shù)團體,更是一個孵化器,從這里走出的藝術(shù)家對中國20世紀藝術(shù)發(fā)展的實踐和理論做出了各自的探索和貢獻,在中國藝術(shù)史上寫下了濃墨重彩的一筆。

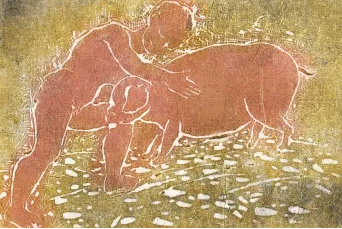

潘玉良 男孩與豬

1937年,日本侵華戰(zhàn)爭全面爆發(fā)前夕,大批留學(xué)生回國,學(xué)會成員減少很多,一度陷入停滯。直到1944年巴黎解放,1945年中國抗戰(zhàn)取得全面勝利后,學(xué)會又重新活躍,并推選潘玉良為會長。1946年10月1日—20日,“中國留法藝術(shù)學(xué)會會員作品展覽會”在巴黎高等美術(shù)學(xué)院舉行,展覽展出了滑田友、周輕鼎、李風白等13名成員的205件作品,其中157件繪畫,48件雕塑作品。學(xué)會成員作品第一次整體呈現(xiàn)在法國觀眾面前,受到法國主流藝術(shù)圈的廣泛關(guān)注和贊賞。

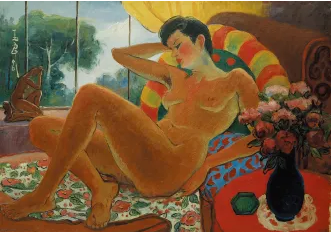

潘玉良有35幅繪畫參展,這是她的藝術(shù)創(chuàng)作第一次較為完整地在巴黎主流社會呈現(xiàn)。目前潘玉良作品拍賣成交價格較高的幾幅作品基本都出自此次展覽會,如創(chuàng)下拍賣紀錄的油畫《窗邊裸女》。

潘玉良 窗邊裸女

在現(xiàn)代藝術(shù)經(jīng)歷了二戰(zhàn)后流派紛呈的喧囂后,潘玉良開始有意識地尋找自我的繪畫語言。各種流派的印記在她的畫面中慢慢消退,展現(xiàn)出來的是更加瀟灑自如、剛健沉穩(wěn)的運筆和濃艷明快的賦色,她努力把中國傳統(tǒng)繪畫的意境、筆韻融入油畫的表現(xiàn)之中,使作品展現(xiàn)出一種全新的細膩、舒展、爽朗的東方格調(diào),1955年創(chuàng)作的三幅《雙人扇舞》無疑是這一時期的代表作,更是潘玉良對油畫一生探索的巔峰之作。

潘玉良 雙人扇舞

畫中兩個穿戴民族服飾的女子一穿紅衣,一穿綠衣,白色繡著花的長褲,臉上濃烈的妝扮,人物右手舉扇,側(cè)身屈體呈夸張的S形,微笑的臉上在眉宇間流露出對故鄉(xiāng)的悵惘和愁緒。整個畫面,設(shè)色秾艷,大膽使用了紅綠補色,構(gòu)圖堅實而夸張,畫面奔放而深沉,色彩絢爛而寧靜,有著強烈的律動感,在給人以美的享受中,畫面中的東方女性又增加了神秘色彩。潘玉良在這類題材的表現(xiàn)上,熟練地運用西畫色彩,不再拘泥于野獸派大師馬蒂斯大塊純色表現(xiàn)的影響,更多融入了傳統(tǒng)國畫線條和意趣,是她以面向世界的眼光和對傳統(tǒng)審美的表達,實踐自己對傳統(tǒng)文化的獨特審視和個人對審美理想的追求。

三、延展——不應(yīng)埋沒的版畫

潘玉良早期在國內(nèi)以“西畫家”著稱,然而1984年,她的遺物運回到國內(nèi),在整理時發(fā)現(xiàn)了她的版畫作品6幅(后來又陸續(xù)找到多幅)、刻版13件,這是國內(nèi)藝術(shù)界第一次了解到潘玉良的版畫創(chuàng)作。

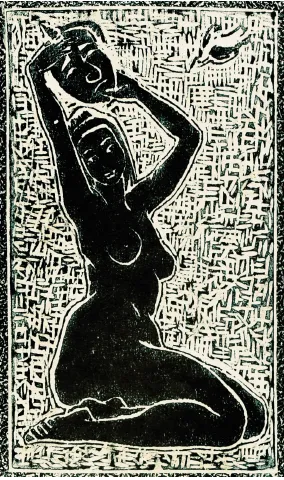

潘玉良于1952年創(chuàng)作了一套版畫共42件(二冊),是她最重要的版畫作品。據(jù)記載,這套版畫是在潘玉良去世后,好友王守義根據(jù)她的遺囑捐贈給了法國塞努奇博物館。這42件作品共含有15個主題,每個主題都具有幾個不同的色彩處理方式。如:帶著籃子站著的裸女(2件),拿著面具跪著的裸女和一只鳥(3件),跪靠于席子的裸女(3件),蹲著的裸女,飾帶(2件),蹲坐于墊子的裸女(3件),蹲靠于墊子的裸女(3件),躺著的裸女與花環(huán)(3件),坐著的一對(4件),吃草的馬(4件),小孩與豬(2件),母豬和它的小豬(2件),對著化妝臺蹲坐著的女人(1件),蹲著的女人(1件)。此套版畫的外包裝正中豎排篆書“雕版畫集”,上款為“一九五二年”,落款“潘玉良”,鈐“玉良”朱文印。

潘玉良 跪坐拿面具的裸體

從文獻記錄來看,潘玉良的版畫創(chuàng)作絕不是偶爾為之,而是其專門的一項藝術(shù)創(chuàng)作門類。其作品題材包含動物和人物等,從版種上講有木刻版畫、石膏版畫、腐蝕性版畫等。有的是黑白單色版畫,有的是多色套印版畫。特別是套印版畫色彩變化豐富,出現(xiàn)了類似于繪畫中兩種或多種色彩融合的渲染、過渡、漸變的印刷技巧——彩拓。

總體來看,潘玉良的版畫,有漢魏畫像石、畫像磚的藝術(shù)風格,這也從她遺留的資料中得到了印證。以寫意傳神,形態(tài)夸張,凸顯對象的運動和力量感;不浮華纖巧,畫面整體統(tǒng)一,形態(tài)生動自如,從而形成了宏大氣勢和質(zhì)樸古拙的形式美。

四、合中西于一冶——現(xiàn)代性探索的終極表達

我們現(xiàn)在通常用“國版油雕”來涵蓋美術(shù)的種類,國畫、版畫、油畫和雕塑,而潘玉良的藝術(shù)創(chuàng)作恰恰涵蓋了這四種形式,這在近代藝術(shù)家中極其罕見,而她的創(chuàng)作最后停留在國畫。從油畫、雕塑到版畫,最終定格在國畫,這條藝術(shù)軌跡是潘玉良的主動選擇,是否也暗合了她作為一個中國畫家的“葉落歸根”?

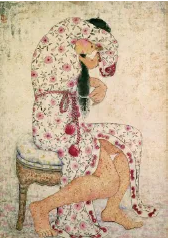

潘玉良的中國畫創(chuàng)作取得了很高的成就,特別是在探索中西融合的藝術(shù)創(chuàng)作中成就斐然。而解讀潘玉良的中國畫,就要首先從她的白描創(chuàng)作開始談起。大約在1937年,潘玉良開始嘗試用毛筆進行人體寫生。除了繪畫對象為西畫中較常出現(xiàn)的人體外,潘玉良利用中國繪畫線條中的粗細、頓挫變化,以西方繪畫基礎(chǔ)訓(xùn)練中的造型技巧和透視原理,用傳統(tǒng)白描人體畫的形式來表現(xiàn)人體,因而具有“歐洲油畫雕塑之神味”。常任俠先生也認為潘玉良的白描“取西法以中國楮墨為之,意既新創(chuàng),畫尤精嚴”。

潘玉良 梳妝

潘玉良對自己的繪畫基礎(chǔ)和社會地位有清晰的認識,她對中國傳統(tǒng)繪畫的態(tài)度更多偏向一種自覺的借鑒和融合。而她當年在法國的學(xué)友,后來又一起在中央大學(xué)共事多年的徐悲鴻,則明確提出用現(xiàn)實主義畫風改造中國傳統(tǒng)繪畫的目標。徐悲鴻在中大教學(xué)中植入寫實主義的繪畫實踐,努力培養(yǎng)了一批圍繞在寫實主義大旗下的干才。而同樣在中大教學(xué)的潘玉良就溫和許多,她更注重學(xué)生對繪畫道路的自我選擇和發(fā)展,她對自己亦然,更多時候是一個人勤奮地在繪畫實踐中去探索藝術(shù)發(fā)展的道路。從1928年學(xué)成回國首次個展中全部為油畫和色粉畫作品,到1937年出國前的最后一次個展中引人注目的“新白描體”出現(xiàn),可以明顯看出潘玉良是以自我實踐為中心,自覺地進行“合中西于一冶”的繪畫探索。

盡管,潘玉良直到1977年逝世的40年間一直生活在國外,但是她中西繪畫融合的探索不僅從未中斷,反而成果也更加顯著,尤其是20世紀五十年代以后開始大量創(chuàng)作的彩墨畫,到六十年代逐漸走向成熟,并成為她代表性的繪畫語言。

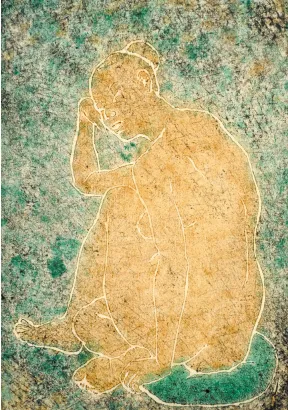

潘玉良 思考

潘玉良的彩墨畫以人物為主,主要是利用中國書法的線條勾勒對象的外部輪廓,用墨線的變化去把握對象形體和質(zhì)感。在背景的處理上,她突破了傳統(tǒng)文人畫“布白”的理念,用交織重疊的短線組成肌理,加上擦染做出油畫般的多層次的背景和后印象派的點彩技法去反映空間的虛實和光影,突顯主體對象,增加畫面的厚重感。中國繪畫工具、書法線條加上西方的造型原理和油畫創(chuàng)作理念、技法,使作品具有強烈的東方藝術(shù)精神,形成了獨具特色的中國彩墨畫風格,為中西藝術(shù)交融展示了新的成功的方向。巴黎東方美術(shù)館館長葉賽夫曾說:“潘夫人應(yīng)時代潮流邁進,而絕未改變其對藝術(shù)的見解,獨立于具象與抽象兩派之間。她用中國書畫的筆法,來形容萬象,對現(xiàn)代藝術(shù)貢獻良多。”令人遺憾的是她本人沒有用文字表述過彩墨畫創(chuàng)作歷程和藝術(shù)思想,因此我們現(xiàn)在只能結(jié)合作品去了解她的創(chuàng)作軌跡。

《椅子上的女人體》,作于1952年。畫面中的女人體依然保留了潘玉良白描的一貫韻味外,肌膚上有了明顯的暈染痕跡。整個畫面的背景是大面積的紅色,線條的層次清晰可見,但是整體感覺比較雜亂,也缺乏空間和光影的變化,可見作者處在尋找背景處理方法的早期階段。作品還是體現(xiàn)了后印象主義的一些特點,不太注意形體的體積和結(jié)構(gòu)變化,近處和遠處的物體空間不明顯,作者更多是借助色彩來揭示人物精神。

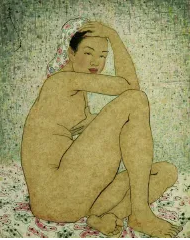

潘玉良 戴頭巾的裸女

《戴頭巾的裸女》作于1963年,是她彩墨畫成熟期的一幅力作。作品中的人物占據(jù)了畫面中心的大部分位置,一個女人右手彎曲放在頭上,使畫面構(gòu)圖有了律動感。頭巾和身下的被單都裝飾粉色的小花,形成上下空間的呼應(yīng)。背景的處理技法上,點和線運用自如,非常有節(jié)奏感,背景中注意了光影的變化,使裸女更加富有東方美的意境。作品中點、線、面創(chuàng)造豐富的肌理效果,色彩絢爛、寧靜,成功地將中國的筆墨精神和西畫的實體質(zhì)感融于一體,極具個性,也標志著潘玉良在彩墨畫上由探索走向成熟。

1985年,時年86歲的著名畫家關(guān)良先生在參觀了潘玉良遺作展后,寫下了“融匯中西獨辟蹊徑”的題字,這是對潘玉良一生藝術(shù)追求最恰如其分的總結(jié)。

(本文原載《書與畫》2024年第7期)