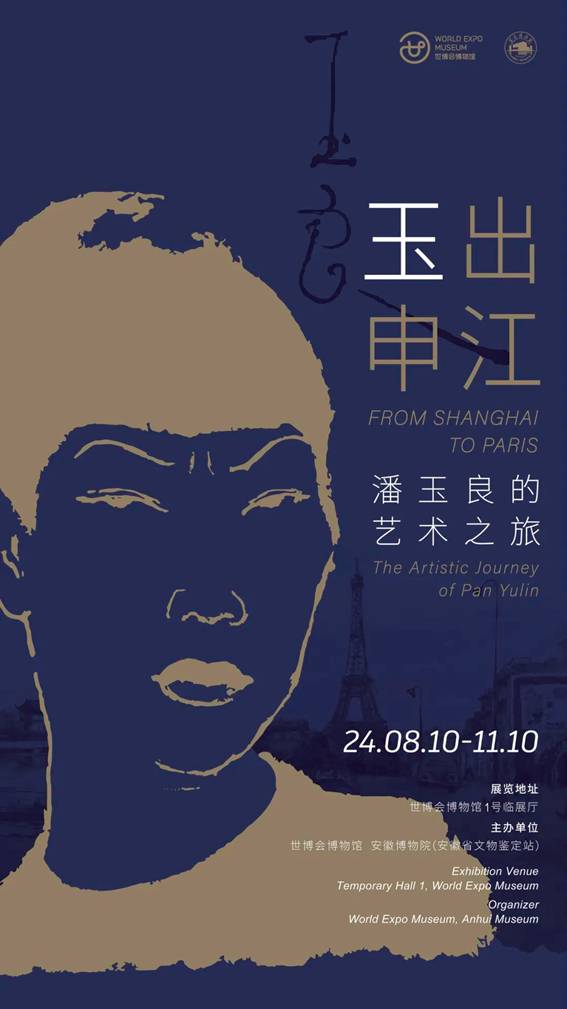

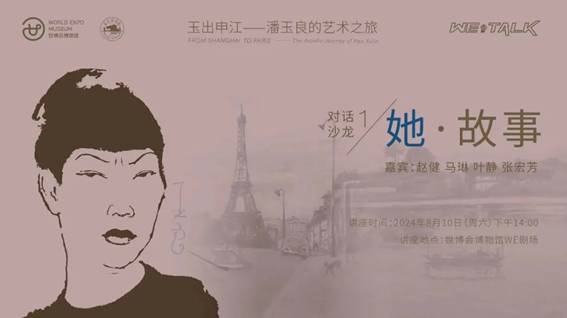

七夕開幕 | 近四十年的異國戀,她的愛情故事…

日期:08-10-2024來源:世博會博物館

今天,《玉出申江——潘玉良的藝術(shù)之旅》特展迎來了第一批觀眾。

潘玉良是二十世紀(jì)早期融會中西畫風(fēng)的藝術(shù)先驅(qū),也是中國留法藝術(shù)家的代表人物。她不僅為中國現(xiàn)代美術(shù)的發(fā)展做出了重要貢獻(xiàn),更是中法藝術(shù)傳播交流的橋梁。

特展精選了近百件展品,首次以上海視角切入敘事,講述潘玉良的藝術(shù)創(chuàng)作和精神生活,以及上海和巴黎這兩座藝術(shù)之都對她的深刻影響。

七夕節(jié)開幕

你看的不僅是她的畫,

也是她的愛情。

定情項(xiàng)鏈

與君相識,懷表常響

她年少時的灰暗經(jīng)歷

似乎只需一眼

就看到了往后的悲慘人生。

當(dāng)她遇見他,

美好的事開始發(fā)生。

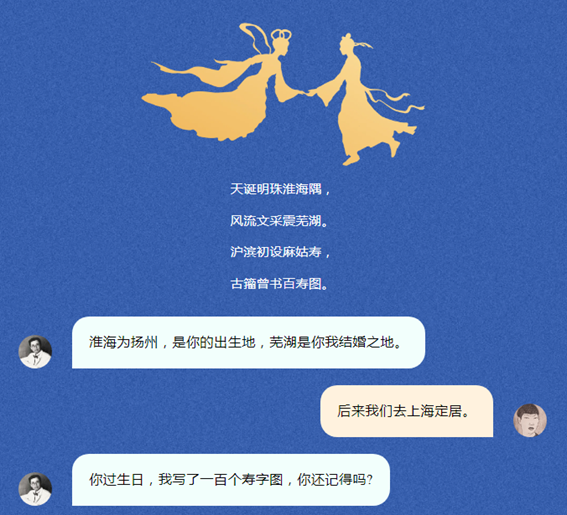

深陷“泥潭”的她認(rèn)識了當(dāng)時新上任的蕪湖海關(guān)監(jiān)督潘贊化,二人互相吸引而后相識相知。

1913年,由陳獨(dú)秀做證婚人,兩人在上海結(jié)婚,玉良做了潘贊化的第二夫人,易姓潘。

長街民變逼陶塘,

鼎革清廷兵馬荒。

九道門前勤護(hù)衛(wèi),

持槍值宿小戎裝。

亦師亦友的潘贊化不僅教潘玉良讀書寫字,更是發(fā)掘了她在繪畫藝術(shù)上的天賦,幫助妻子拜師繪畫大師洪野,并支持她考入上海美專,師從王濟(jì)遠(yuǎn)、劉海粟,學(xué)習(xí)西洋繪畫。

不僅如此,潘贊化更幫助其打開了赴法留學(xué)之路,為潘玉良的藝術(shù)人生添加了濃墨重彩的一筆。

霞飛路

漁陽里18號

1918年,潘玉良在此居住。

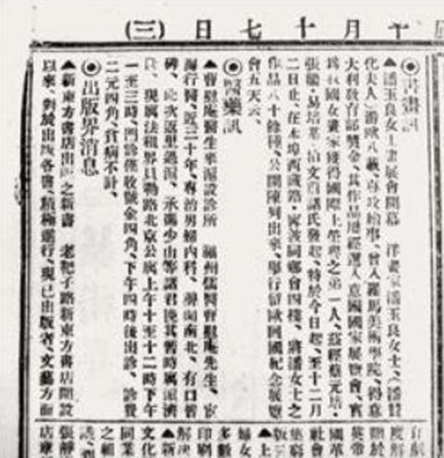

1928年11月在上海開辦了“潘玉良女士留歐歸國繪畫展覽會”。同盟會四大元老蔡元培、張繼、易培基、柏文蔚等聯(lián)名發(fā)表啟事推薦。這背后必然也離不開潘贊化。

1928年11月28日

潘玉良女士畫展會開幕

投我以木桃,報(bào)之以瓊瑤

他們不僅僅是愛人,

更是親人、朋友。

即使潘玉良在第二次赴法后兩人從此隔著千山萬水,走到人生盡頭之際也再未相見,這份特別的愛情依舊在潘玉良的心底保存了一生一世。

她去世后,人們在她的遺物中發(fā)現(xiàn)有兩件東西:一個是嵌有她與潘贊化照片的雞心首飾,另一個是當(dāng)年她出國時潘贊化送給她的一塊懷表。

與君相別,寫信互念

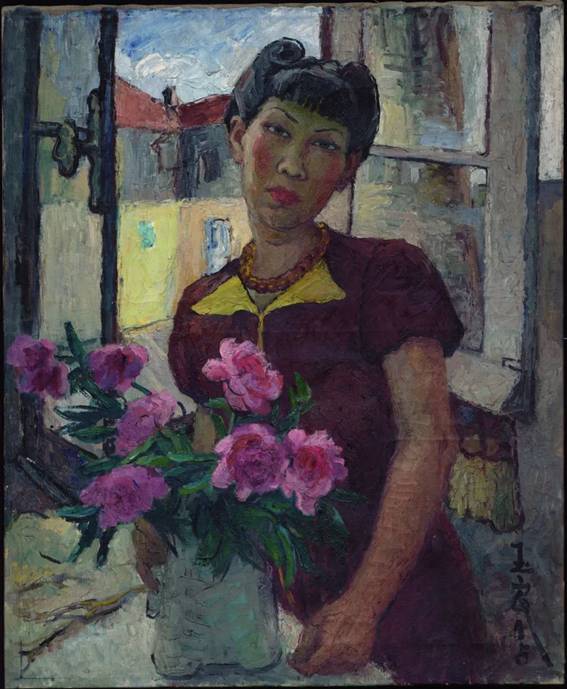

在遠(yuǎn)離故土,遠(yuǎn)離丈夫潘贊化的日子里,她時常記起與丈夫在上海生活的那段時光,但她只能將思念寄托在畫筆之下。

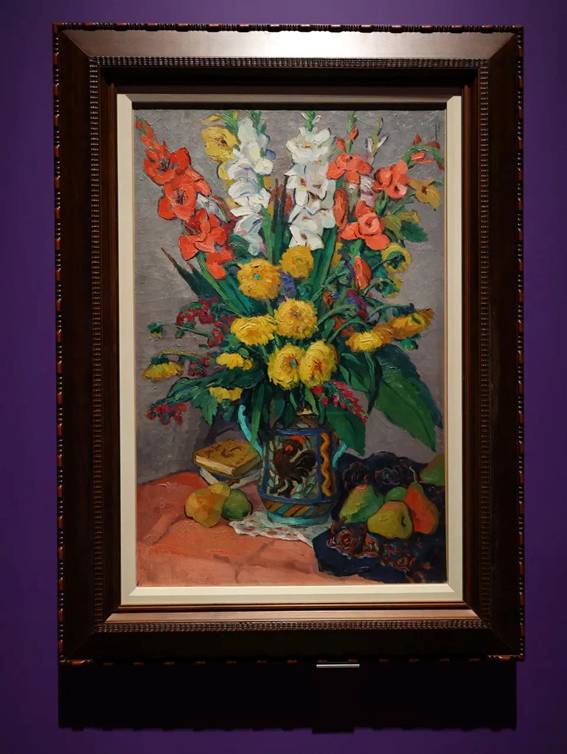

早年潘玉良在與潘贊化寓居上海時喜愛種植菊花,或許她1944年所作《梨與黃菊花》一畫中每朵綻放的菊花都承載著她對親人、對故鄉(xiāng)的思念之情。

山河遠(yuǎn)闊,無一是你

潘玉良在法國一直恪守三條原則:不談戀愛、不入法國籍、不和畫廊簽約——她始終忠于對潘贊化的感情,時刻記著潘贊化的救贖之情與夫妻之恩。

自畫像(1945)

1959年8月,潘贊化在安慶病逝,享年73歲。

1960年,潘玉良在國外收到潘贊化病逝的消息,無限悲哀。

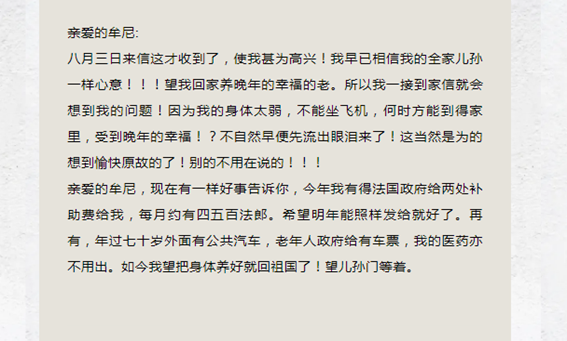

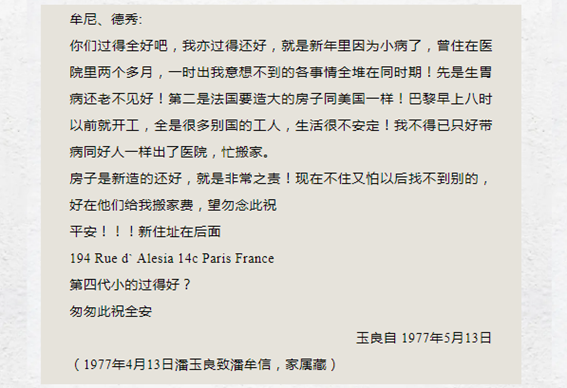

晚年身體多病,記憶力和雙耳、雙目都有所退化,醫(yī)生說不能遠(yuǎn)行,在家信中寫道:“望兒孫們等著!!!”流露出深深的思鄉(xiāng)之情。

1977年5月13日,潘玉良發(fā)出最后一封家信。

1977年6月13日,潘玉良病逝于巴黎,終年82歲,未能回國。

玉出申江

1啟航:滬上晨曦

2遠(yuǎn)航:綻放巴黎

3歸航:墨彩和鳴

暑期觀眾走進(jìn)展覽,就是走進(jìn)了一次女性覺醒的心靈觸碰,一場跨越中西的人生對話,一段從巴黎到上海的美術(shù)史。