洋瓷與華彩 | 從古至今,沒人能逃過火鍋的誘惑!

日期:06-13-2024來源:世博會博物館從古至今

沒有一個人能逃過火鍋的誘惑!

“咕咚、咕咚”

古人們獨創(chuàng)的“古董羹”

也是因此得名

古董羹到火鍋

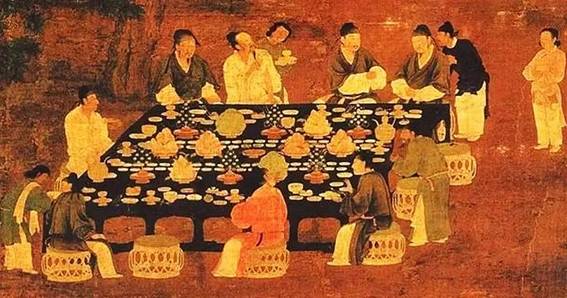

宋代宴會

《歲時廣記》引《東京夢華錄》記“十月朔,有司進暖爐炭,民間皆置酒作暖爐會。”

宋代的“暖爐”更像是砂鍋,遼代的吃法才與現(xiàn)在的涮鍋更接近。

遼代壁畫

但到元朝,人們才形成將肉切薄后再涮的意識。“涮羊肉”也在此時流傳開來,在清代“野意火鍋”更是成為宮廷冬令佳肴.

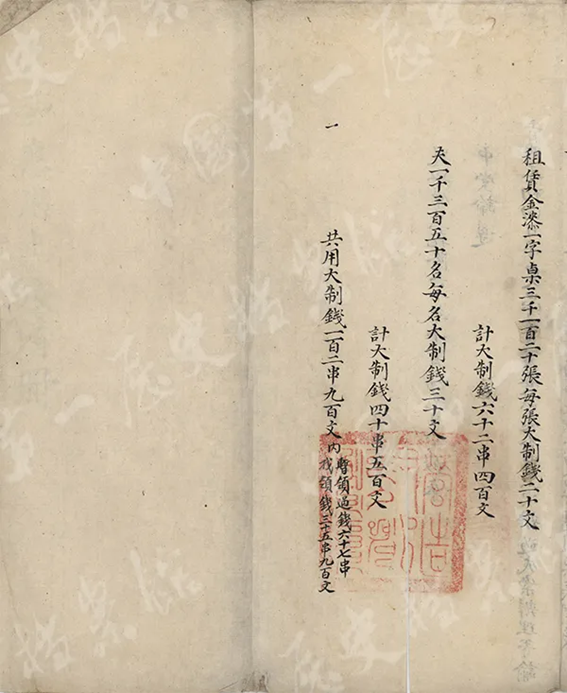

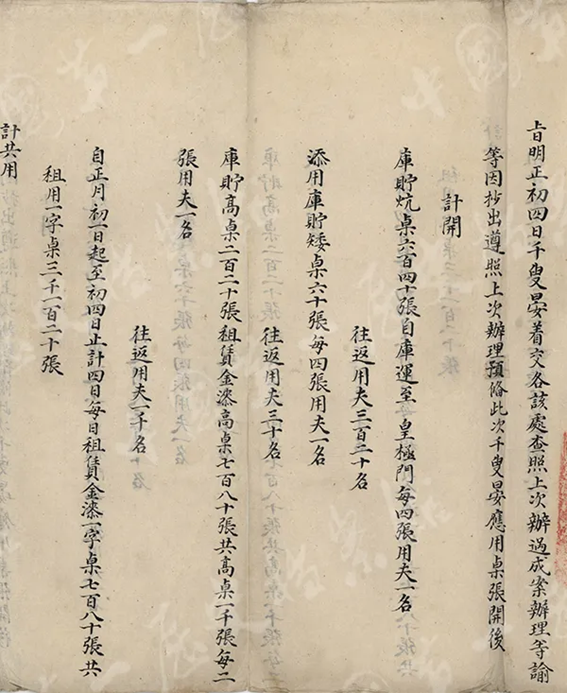

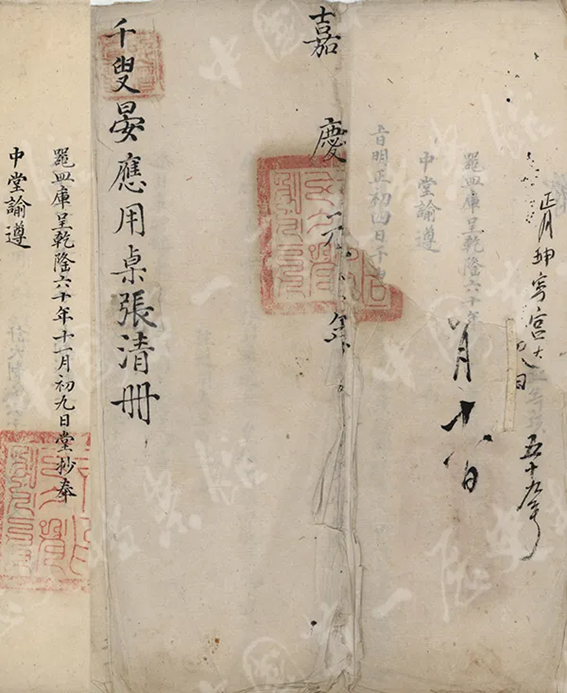

《清代檔案史料從編》記載“清乾隆四十八年正月初十,乾隆皇帝辦了530桌宮廷火鍋,而到了1796年清嘉慶皇帝登基時,曾使用1550個火鍋來承辦筵席。”

營造司器皿庫嘉慶元年

千叟宴應(yīng)用桌張清冊

清代宮廷筵宴規(guī)模最大的當屬千叟宴。乾隆五十年正月,乾清官舉行千叟宴的主菜就是火鍋。《養(yǎng)吉齋叢錄》記載“宴席以品級班列,凡八百筵,與宴者三千人”。

《都門竹枝詞》記載“錫暖鍋兒三百三,高湯添滿好加餐。館中叫個描金盒,不比人家請客難。”

清代留下的火鍋,不僅數(shù)量眾多,且集觀賞性與實用性于一體。

錦地開光山水圖火鍋

Hot Pot with Landscapes in Framed Panels on Brocade Backgrounds

清乾隆或清嘉慶

香港中文大學(xué)文物館藏

莊貴侖先生惠贈

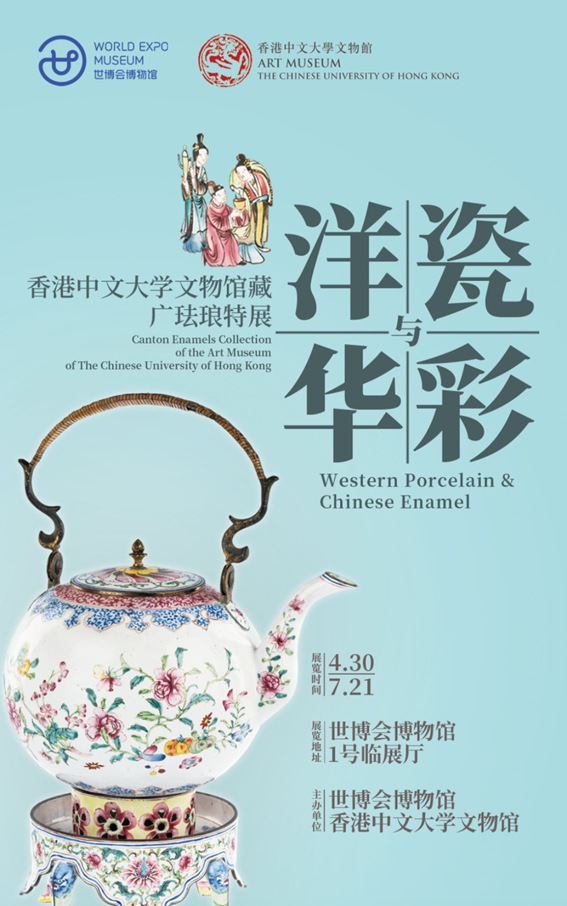

正在世博會博物館展出的“洋瓷與華彩-香港中文大學(xué)文物館藏廣琺瑯特展”中展出的“錦地開光山水圖火鍋”,就是一款清朝火鍋。該展品四面開光,內(nèi)繪山水、房屋、漁船、小橋以及船夫、蹣跚過橋的老人、坐談或相攜出行的旅人、掃地童子、荷鋤農(nóng)夫等,展現(xiàn)日常生產(chǎn)、生活場景,妙趣橫生。

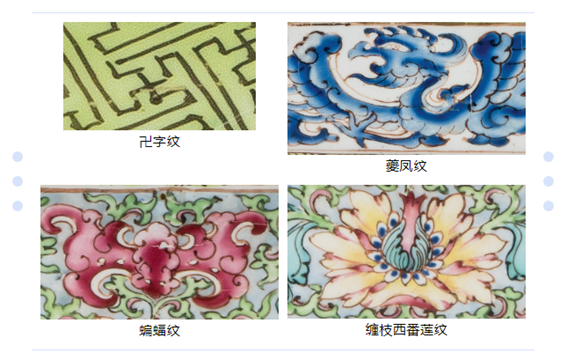

開光外裝飾卍字錦紋,上下分別為夔鳳、西番蓮紋、蝙蝠紋。

火鍋蓋上作八曲開光,內(nèi)繪八寶以及如意、戟磬、團扇、蝙蝠,蓋中心飾藍色工字紋、黑色如意云頭紋,蓋邊緣開光外分別為卍字錦紋、工字紋、拐子龍紋。

圖源:故宮博物院

廣琺瑯火鍋在北京故宮博物院及英國維多利亞與阿爾伯特博物館均有收藏,推測主要供應(yīng)國內(nèi)市場。

火鍋器皿

“野意火鍋”當然要搭配“野意家伙”。火鍋盤、碟、果盒、火碗、攢盒、方盤、無一不體現(xiàn)著他們對火鍋的喜愛。

花卉蝴蝶壽石紋攢盤

清乾隆

懷海堂藏

折枝花八寶紋攢盤

清乾隆或清嘉慶

懷海堂藏

火鍋鍋底

羊蝎子火鍋、毛肚火鍋,酸湯魚火鍋、豬肚雞火鍋,椰子雞火鍋、潮汕牛肉火鍋......東南西北各成一派,清宮里又會選什么鍋底呢?

據(jù)記載,清宮火鍋尤其喜愛東北大、小興安嶺和長白山出產(chǎn)的各種野味,如野雞、野豬、狍子、鹿以及各種菌類等,這也是延續(xù)了滿族先民早年在東北地區(qū)以漁獵為生的飲食習(xí)慣。

《宮女談往錄》記載“從十月十五起每頓飯?zhí)礤佔樱惺插\鍋、涮羊肉,東北的習(xí)慣愛將酸菜、血腸、白肉、白片雞、切肚混在一起,我們吃這種鍋子的時候多。也有時吃山雞鍋子,反正一年里我們有三個整月吃鍋子。”

烏拉滿族火鍋

慈禧太后還獨創(chuàng)了“菊花火鍋”

這種火鍋的主要原料為剔骨鮮魚(或肉)片、原汁雞(或肉)湯、鮮“雪球”,其中的秘方即鮮“雪球”,這是一種白菊花,花瓣短而密,非常潔凈,宜食用。

古董羹“火”了,不僅吃法越來越豐富,秘制蘸料也越來越多樣,但“火鍋”的精美度,還是比不過清宮里的老古董們。

編輯:趙翊苓