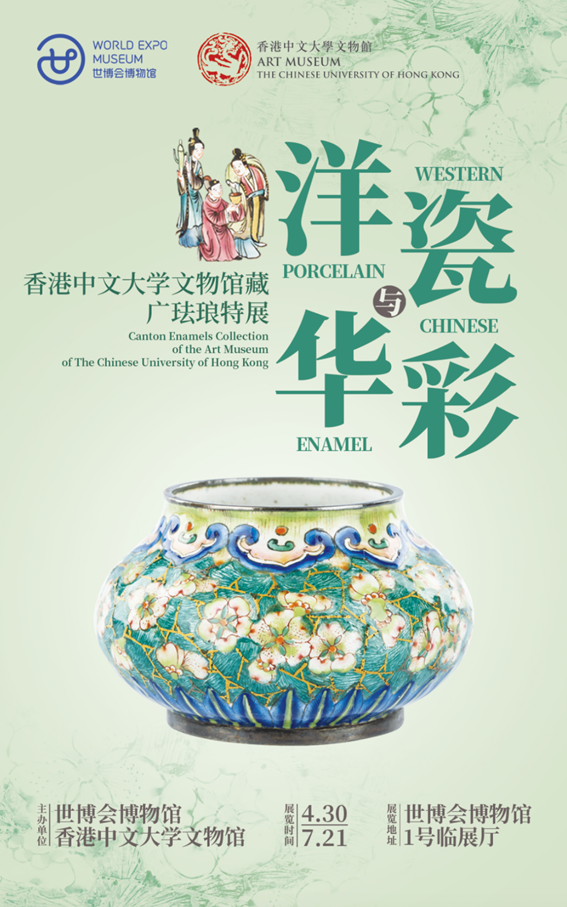

今日開幕|洋瓷與華彩,一場中西文化交融的美學之旅

日期:04-30-2024

世博會博物館攜手香港中文大學文物館,為廣大市民和游客精心準備了一場融匯中西的美學盛宴—《洋瓷與華彩——香港中文大學文物館藏廣琺瑯特展》。展覽于4月30日在世博會博物館1號臨展廳開展,展出的展品包括136件/套廣琺瑯,持續(xù)至7月21日。

世博會博物館館長劉文濤致辭

世博會博物館長劉文濤在致辭中說到,世博館本身具有促進國際交流的使命,可以說是基因決定,中西融合一直是我們的一個特色辦展方向,此次有幸與香港中文大學文物館合作,以廣琺瑯這一特殊載體,繼續(xù)將文化交流的概念做深入研究和展示,加深觀眾對文化交流多樣性的理解。

香港中文大學文物館第五任館長

并兼任香港藝術發(fā)展局藝術顧問姚進莊致辭

香港中文大學文物館第五任館長姚進莊提到,上海和香港都是中國對外的窗口,中西融合的展覽在此展出有重要意義,此外,世博會博物館的展陳設計非常好的凸顯了廣琺瑯器物的美。

內(nèi)容策劃人洪麗娜導賞

滬港合作,共繪藝術融合新篇章

香港中文大學文物館第五任館長

并兼任香港藝術發(fā)展局藝術顧問姚進莊接受采訪

同樣作為文化大都市,上海的現(xiàn)代文化充滿活力,東西方文化在此交融,使之成為東西方文化交流的前沿陣地。香港在文化保存和傳播方面有著顯著成就,香港中文大學文物館所藏的廣琺瑯藏品,便是文化傳承與推廣的代表。此次特展顯示了滬港兩地場館在文化傳承與創(chuàng)新方面的共同努力。上海與香港在文化資源上的共享,能夠為兩地的文化交流提供更廣闊的平臺。

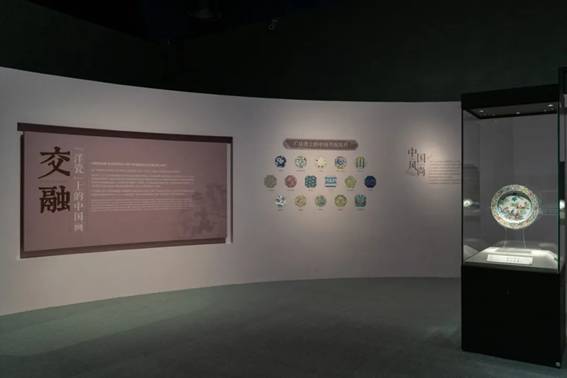

見微知著,再敘“融匯中西”

展覽不僅再次從融匯中西的理念出發(fā),而且深入解讀了中西文化在藝術層面的交流與融合,期待通過藝術的形式,展現(xiàn)不同文化間的對話與交融。

作為17世紀晚期從西方傳入中國的藝術形式,廣琺瑯在中西文化交流歷史中占有重要地位。其融匯中西的過程,再現(xiàn)了當時中國與世界的貿(mào)易往來以及文化交流。

從“交往”到“交融”,再到“交流”的敘事結構不僅呈現(xiàn)了文化交融的過程,也反映了文化影響力的雙向流動。這種雙向交流的歷史軌跡,為理解中西文化交融提供了一個更為全面和客觀的視角。

源自西方的“洋瓷”,融合中國工藝重新創(chuàng)造后,又被西方人視為具有中國特色的“華彩”。同一種器物,兩種不同的稱呼,見證了不同文明間的交往與對話,印證了“文明的活力在于交往交流交融”的理念。

精粹呈現(xiàn),深入探究琺瑯工藝與文化內(nèi)涵

作為兩種文明交融的產(chǎn)物,廣琺瑯以精湛的工藝、細膩清澈的色澤和質感,展現(xiàn)出無與倫比的藝術魅力。本次展覽展出的是以康雍乾為代表的清代廣東產(chǎn)的銅胎畫琺瑯。廣琺瑯包含有畫琺瑯、透明琺瑯、掐絲琺瑯、鏨胎琺瑯等多個工藝種類。目前僅畫琺瑯得以流傳下來,其余皆已失傳。

每一件琺瑯器物都是一個故事的講述者,展覽深入探究器物表面的精細圖案和裝飾,從每一處細節(jié)和每一筆勾勒之中,講述它們背后蘊含的豐富時代背景和故事,為我們揭開了中西文化交流的序幕。從宮廷到民間,從神話到傳統(tǒng),這些故事構成了一個多彩的世界,讓我們得以一窺過去的文化風貌。

從琺瑯器物表面的精細工藝與圖案,到其背后蘊含的豐富時代背景與故事,觀眾在這一“小而美”、“小而深”的展覽中,得以探索中西交流的歷史痕跡,同時沉浸于展品所傳遞的宮廷生活、民間生活、神話傳說與傳統(tǒng)習俗的多彩世界。

藝韻生輝,打造融入生活的美展

在滿足文化與審美雙重需求的基礎上,本次展覽還為每個單元設計了不同的主題色彩,展品融入在特定的色彩背景中,形成一幅幅愉悅感觀、觸及心靈的唯美畫面。在兼具層次感與通透性的古典園林風的展陳路線中,無論是捕捉人物的風采,還是留念特定的場景,每一次快門的按下,都是對美好生活片段的珍貴記錄。

通過這樣的展覽,美不再是遙不可及的概念,而是真切地融入了我們的日常生活,讓每個人都能近距離感受并擁有這份源自生活的美學體驗。

交往、交融、交流

展覽分為三個單元。

第一單元為“交往”—來自西洋的“瓷器”。康熙開海后,廣州發(fā)展成為清朝對外貿(mào)易中心,歐洲畫琺瑯技術由此進入中國,是為“交往”

廣東燒制畫琺瑯的技藝最早可追溯至清康熙五十五年(1716年)。本單元通過繪畫作品和背景解說,帶領觀眾回溯到康熙開海后的廣州口岸,感受那個時代中西文化接觸與交流的歷史氛圍。通過一系列繪制有形貌奇特、似中又西的西洋人物形象的展品,向我們展示了西方文化給中國帶來的影響以及中西文化在技藝層面的交流與融合。

第二單元“交融”—“洋瓷”上的中國畫,西來之藝到達中國后,中西文明兼收并蓄形成廣琺瑯之獨特面貌,是為“交融”。

重點展示廣琺瑯的發(fā)展及廣彩的形成。一些廣匠將西方的畫琺瑯工藝與中國畫的精粹相結合,創(chuàng)造出了獨具一格的藝術品。銅胎上重現(xiàn)了花鳥、山水、人物等中國畫的傳統(tǒng)題材,堅硬的銅胎與中國畫的細膩筆觸和層次感,形成獨具特色的中國風尚。

透明琺瑯的創(chuàng)新則是廣州對琺瑯工藝的重大貢獻,尤其是硬透明琺瑯的制作技藝,雖然現(xiàn)今已失傳,但其曾經(jīng)的輝煌仍讓人贊嘆。而廣彩瓷器的誕生,則標志著廣琺瑯藝術影響力的進一步擴散,它不僅借鑒了廣琺瑯的技術,更開創(chuàng)了獨特的藝術風格,并在國際市場上取得了巨大成功。

第三單元“交流”—來自中國的“華彩”,源于西方的畫琺瑯經(jīng)過中國化改造后又返回西方市場,并進一步影響亞洲等地,是為“交流”。

入貢宮廷的廣琺瑯以其精細的工藝和端莊的風格,反映了皇家審美和工藝水平的高標準;外銷至歐洲市場的廣琺瑯,設計融合了西方的使用習慣和中國的傳統(tǒng)美學,成為18世紀“中國風”流行的重要載體,對歐洲的藝術審美產(chǎn)生了重要影響。

隨著時間的推移,廣琺瑯的制作逐漸從宮廷走向民間,工匠和商家開始創(chuàng)建自有品牌,推動了廣琺瑯藝術的創(chuàng)新和傳播,使其成為中國對外文化交流的重要組成部分。

通過精心策劃的展覽布局和豐富的展品,觀眾能夠更深刻地理解文化交融不是單向的傳播,而是一個雙向互動、互相影響的過程。這種理解有助于促進跨文化的理解與尊重和文明的創(chuàng)新與發(fā)展。

開光西洋人物倭角杯

清康熙或清雍正

西洋人物是廣琺瑯最具創(chuàng)意和表現(xiàn)力的裝飾圖案。中西合璧的人物及構圖方式同時出現(xiàn)在這件單把小方杯上。這種小杯通常在晚餐后端出待客,用來飲用濃縮咖啡等濃重口味的咖啡。

開光山水西洋人物圖手爐

清乾隆

爐身兩側繪有歐洲港口貿(mào)易圖,以西方繪畫的焦點透視法、全景視角描繪城市景觀。這類圖像是1720年代德國邁森瓷器早期流行的裝飾圖案,后傳至中國被瓷器和畫琺瑯器所仿繪。

云龍紋西洋婦孺圖高足碗

清雍正或清乾隆早期

碗心繪有西洋婦孺圖,碗外壁施胭脂紅釉。胭脂紅色的起源可追溯至十六世紀的歐洲,但廣琺瑯的施彩方式采用了景德鎮(zhèn)瓷器吹釉工藝,體現(xiàn)了歐洲色彩的東方詮釋。仔細觀察釉面,有無數(shù)細小顆粒均勻分布其上。

花鳥紋盤

清乾隆或清嘉慶

花鳥繪制最能體現(xiàn)匠人手藝高低。此件盤心繪山茶錦雞圖,枯葉描繪尤為傳神。口沿處繪蜀葵、牡丹、菊花和洋花。盤底則以洋花為中心,外壁飾有牡丹、月季、蜀葵,以及天牛、螞蚱和蝴蝶。

碧筒杯

清乾隆或清嘉慶

碧筒杯被文人尊為最雅酒具,其花莖內(nèi)空,直通底部,以作吸水之用。碧筒杯多仿制荷葉形狀,此杯變荷葉為牡丹,匠心獨具。蘇軾有詩云:“碧筒時作象鼻彎,白酒微帶荷心苦”。

透明琺瑯冰梅紋罐

清乾隆

廣匠尤為擅長制作透明琺瑯。這只小罐同時采用透明琺瑯與畫琺瑯兩種工藝,可見廣匠技藝之高。此罐制作時先在罐身上鏨刻波浪紋,再覆蓋綠色透明琺瑯,燒成后繪制冰梅紋等紋飾。

折枝花卉蔬果紋提梁壺連獸足爐

清乾隆

為適應歐洲市場需求,外銷廣琺瑯在器型上借鑒了十八世紀歐洲廣泛流行的銀器制品,這件提梁壺的造型即仿自英國銀壺。1710年前后,銀壺已成為歐洲日常飲茶的標配。

三螭托蓮式燭臺

清乾隆

十八世紀的歐洲,為配合餐飲習慣的改變,客廳布置日益講究。蠟燭在當時是昂貴的室內(nèi)照明器具。此件燭臺大致呈三角錐形,三條螭龍托著寶珠,珠上插一朵蓮花,用以承托蠟燭。

纏枝西番蓮紋甜瓜式盒

清乾隆或清嘉慶

此盒形似甜瓜,這種器形據(jù)推測源自日本。十七世紀時,歐洲大量進口日本漆器。這件甜瓜式盒的原型很可能是荷蘭商人運至廣東的某件日本漆器,廣匠仿制成畫琺瑯器后再銷往印度。

龍紋盤

清乾隆或清嘉慶

此盤為龍紋盤,正面繪戲珠龍,盤沿在西番蓮之間點綴“暗八仙”。八仙所持法器從人物分離出來即為暗八仙紋。八仙及暗八仙紋皆為平安吉慶、福樂長壽的吉祥紋樣。

開光花蝶紋盤

清雍正

錦紋是早期廣琺瑯的常用紋飾,其紋樣是對當時流行的各種織錦紋路的直接摹繪。此盤由外至內(nèi)分別繪有綠色八方錦紋、粉色四方錦紋、藍色鎖子紋。這些紋樣形態(tài)各異,都屬于錦紋。

錦地開光山水圖火鍋

清乾隆或清嘉慶

火鍋四面開光內(nèi)繪有山水、屋舍、童子、農(nóng)夫等生活場景,妙趣橫生。開光外裝飾卍字紋、工字紋、如意云頭紋、夔鳳紋、拐子龍紋、纏枝西番蓮紋、蝙蝠紋等各式紋樣,富麗紛繁。

“萬壽無疆”折枝花紋盤

清乾隆

此盤當為乾隆萬壽節(jié)定制。萬壽節(jié)最早源于唐玄宗開元十七年(729年)八月五日宴請百官于花萼樓,始稱千秋節(jié)。清代皇帝壽辰稱萬壽節(jié),與元旦、冬至并列清宮三大節(jié)日。

攝影:Marylinda、徐景齊