即將開幕 | 光輝燦爛,制作精工,中西融合的驚艷之作

日期:04-22-2024

康熙五十五年(1716年)九月初八日廣西巡撫陳元龍的謝恩奏折寫道:

19世紀(jì)“中國皇帝與天文學(xué)家”掛毯(局部)

廣西巡撫陳元龍說的“通年始有洋琺瑯器皿”,說的是康熙開海的第二年(1685年),法國國王路易十四派遣五位“國王數(shù)學(xué)家”前往中國。這五位“國王數(shù)學(xué)家”在教會學(xué)校受過嚴(yán)格的科學(xué)訓(xùn)練,既是傳教士,也是科學(xué)家。他們在海上輾轉(zhuǎn)兩年,終于得到康熙的召見。他們帶來了珍貴的科學(xué)儀器和書籍,共計大中小30箱,進(jìn)獻(xiàn)給皇帝的禮物也十分之多,其中就有在當(dāng)時歐洲頗為流行的銅胎畫琺瑯器。這種在中國前所未見的藝術(shù)品迅速俘獲帝心。在康熙皇帝的大力推動下,整個國家機(jī)器運(yùn)轉(zhuǎn)起來,迅速參與到畫琺瑯技術(shù)的破解和研發(fā)中。

廣西巡撫陳元龍說歐洲人帶來的這些畫琺瑯器不過“略覺生動”,也就稍微有點(diǎn)好看吧(顯然是為了拍皇帝馬屁在做鋪墊,西洋畫琺瑯明明已經(jīng)俘獲帝心了嘛~)。“西洋人夸示珍奇,以為中國人雖有智巧,不能仿佛”,意思是西洋人覺得了不起,以為我們中國人雖然聰明,但做不來畫琺瑯。結(jié)果,在皇上的英明指導(dǎo)下,不但做出來了,還“遠(yuǎn)勝洋琺瑯百倍”。

“光輝燦爛,制作精工”所描繪的便是康熙恩賜給他的清宮造辦處琺瑯作制作的銅胎畫琺瑯器,由此可見受西風(fēng)東漸之影響,經(jīng)如火如荼之研發(fā),玻璃制作與畫琺瑯兩事已達(dá)到料美工精的程度,作為御賜之品,賞予臣下,足堪夸耀君威,昭示國恩。

船只

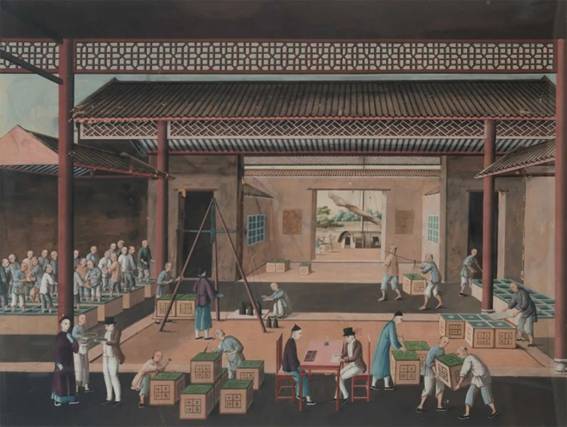

清朝時期的廣州是中西交往的第一站,當(dāng)時歐洲的繪畫與工藝品均從這里卸船上岸,通過十三行商批發(fā)轉(zhuǎn)銷至全國。廣東工匠是中國最早接觸和掌握西方畫琺瑯工藝的人群,廣東燒制畫琺瑯的最早記錄是清康熙五十五年(1716年)。

地方官宦為逢迎上好,并滿足自身之需,落力訪求,加之外銷市場日趨興旺,在內(nèi)、外需求的共同推動下,廣琺瑯得以發(fā)展。

在康熙最后的五、六年間,廣州民間業(yè)已出現(xiàn)小作坊式經(jīng)營,工匠甚至被地方大員舉薦進(jìn)造辦處共同參與畫琺瑯制作。同時,地方大員、官宦人家亦延攬匠人到官衙為宮廷或自己量身訂制器物。至雍正年間,不僅有包含杯、盤、執(zhí)壺的成套廣琺瑯茶具外銷歐洲,翎管等官方用品更遠(yuǎn)銷京城,初步形成宮廷、官宦、外銷三大市場。因早期廣琺瑯多為精英階層所訂制或使用,甚至有文人、官員參與其中,品質(zhì)之卓越可以媲美宮廷制造。

什么是廣琺瑯?

“廣琺瑯”一詞出現(xiàn)于十八世紀(jì)的清宮文獻(xiàn)檔案中,特指廣東制造的琺瑯器。它以銅胎為主,包含畫琺瑯、透明琺瑯、掐絲琺瑯、鏨胎琺瑯等多個工藝種類。遺憾的是,清代廣東的琺瑯工藝,目前僅畫琺瑯得以流傳下來,其余皆已失傳。

畫琺瑯,是一種用琺瑯釉料直接在胎體上彩繪的工藝,成品具有油畫般的立體效果與色澤。畫琺瑯按照胎體材質(zhì),可分為金屬胎、瓷胎、玻璃胎等。

花鳥紋盤

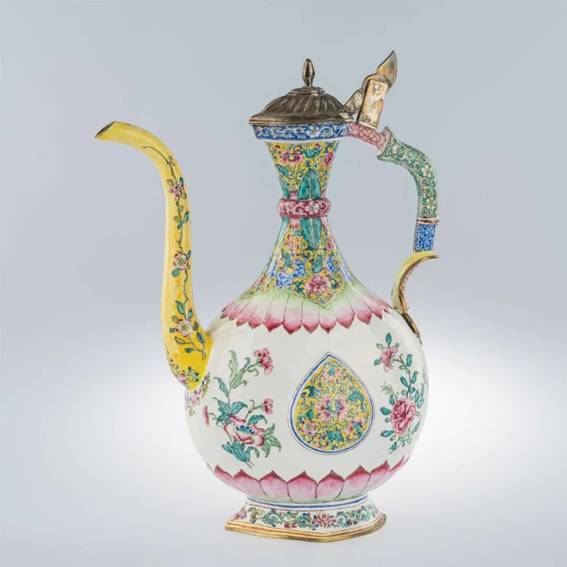

花卉紋執(zhí)壺

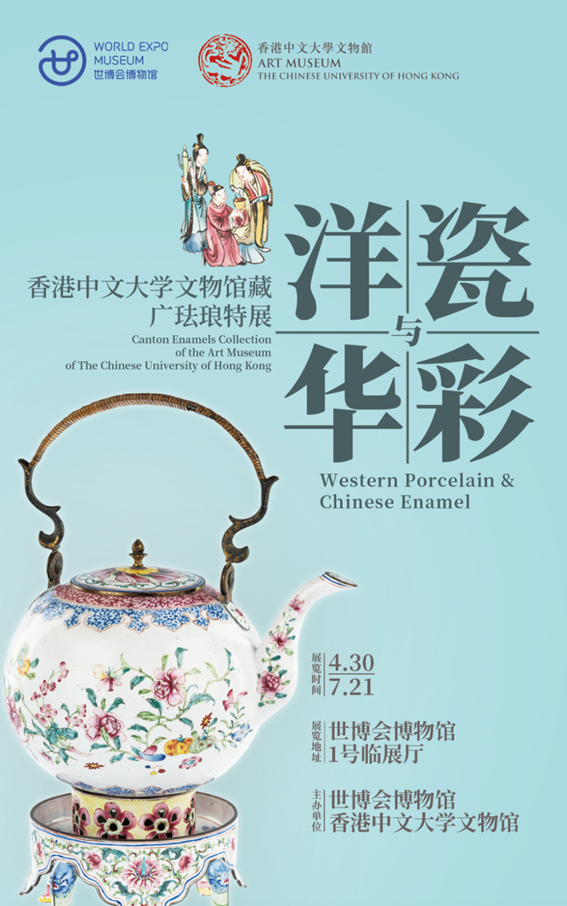

“洋瓷與華彩——香港中文大學(xué)文物館藏廣琺瑯特展”展出的是以康雍乾為代表的清代廣東產(chǎn)的銅胎畫琺瑯。

十三行茶葉交易圖

十七世紀(jì)晚期,畫琺瑯技術(shù)從西方傳入中國,廣州工匠將之與中國傳統(tǒng)工藝相融合,逐漸發(fā)展出可與西方媲美的廣琺瑯。

花卉紋雙耳蓋碗

歐洲琺瑯釉料、西方人物形象、中國繪畫技法、東方瓷器紋飾,中西兩種文明在一只小小的廣琺瑯器上相遇。

碧筒杯

本次展覽由世博會博物館與香港中文大學(xué)文物館共同主辦,以“交往、交融、交流”作為展覽主題,突出強(qiáng)調(diào)廣琺瑯融匯中西的特殊屬性,以此展現(xiàn)中國與世界之間的貿(mào)易往來以及文化交流的歷史。

“洋瓷與華彩——香港中文大學(xué)文物館藏廣琺瑯特展”將于4月30日開幕,與您共賞這些流光溢彩、巧奪天工的藝術(shù)品。

編輯:Katherine、Helena