“量子世界”真實的樣子,被這位中國攝影師抓拍到了

日期:11-17-2023來源:世博會博物館

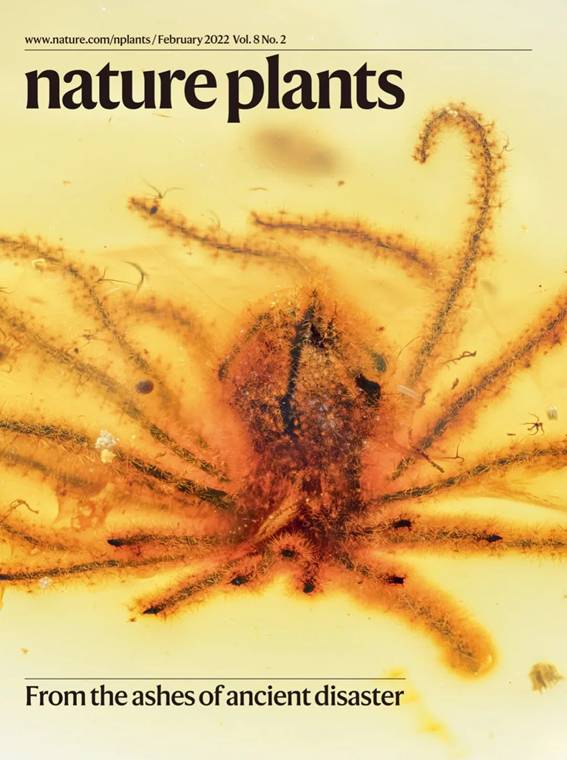

這不是蜘蛛,而是來自一億年前的花朵。2022年2月1日,袁稷與青島科技大學王碩團隊合作拍攝的論文以封面文章形式發(fā)表在國際權(quán)威期刊《自然·植物》上。|Nature Plants

在微距攝影面前,沒人敢說看過真實的世界。

這期“寶藏圖片”欄目為大家介紹的是國家地理供稿人、富士年度合作攝影師袁稷的作品。

袁稷目前是上海世博會博物館WE創(chuàng)新工作室負責人,青島科技大學校外導師。曾獲第四屆全國青年攝影大展?jié)摿z影新人獎,以及2022愛普生印象攝影大賽全場大獎。

袁稷對自己的定位是“生命科學攝影師”——把科學的內(nèi)容升華到藝術(shù)的境界。2022年,袁稷與青島科技大學王碩博導團隊合作拍攝的論文榮登國際頂級期刊封面。“在科學知識的背后,攝影不可或缺。”為什么這幅作品能登上國際期刊?這個是至今為止,世界上第一朵花開植物的花朵化石,它是屬于一個琥珀里邊的包裹體。這篇論文的研究機構(gòu)研究了6年,袁稷和他的合作者拍攝了大概3年的時間,最后才發(fā)表了這樣一篇論文。

“許多攝影師最終都有自己的賽道,我的選擇是傳播知識,為科學服務(wù)。”他拍攝微距已經(jīng)6年,通過攝影與多家科研機構(gòu)合作,讓科技與藝術(shù)相結(jié)合,消除觀眾與藏品之間的距離。

袁稷與《自然·植物》期刊封面合影。|圖源:受訪者提供

接下來,我們精選了袁稷的微距攝影作品,它們都是藝術(shù)與科學結(jié)合的佳作。

圖片中的琥珀化石里保存了來自一億年以前全世界目前最完整的花朵。白堊紀時期頻繁發(fā)生的野火讓這類被子植物的花朵、葉片、毛被等演化出對頻繁野火的高度適應(yīng)性。在恐龍繁盛的中生代某一天她被樹脂包裹然后埋入地面,隨著岡瓦納古陸的解體和印度板塊的北移,一億年后又從緬甸的琥珀礦區(qū)被挖掘。|攝影:袁稷

這是張通過移軸拼接方式拍攝的大型蝴蝶翅膀拼畫,它充分的展示了物種多樣性美的真諦與生命的神奇之處。|攝影:袁稷,上海自然博物館館藏

這是一只非常常見的鞘翅目中華彩麗金龜(Mimela chinensis),從農(nóng)業(yè)的角度來說它是一種以農(nóng)作物為食物的害蟲,從生態(tài)學來說它是我們地球生物鏈不可或缺的一環(huán)。|攝影:袁稷

這并不是鹿角,而是紅腿鹿角鍬(Rhaetulus crenatus ruburifemoratus)的角。紅腿鹿角鍬屬于鍬形蟲(Lucanidae),角是他們身份的象征。|攝影:袁稷

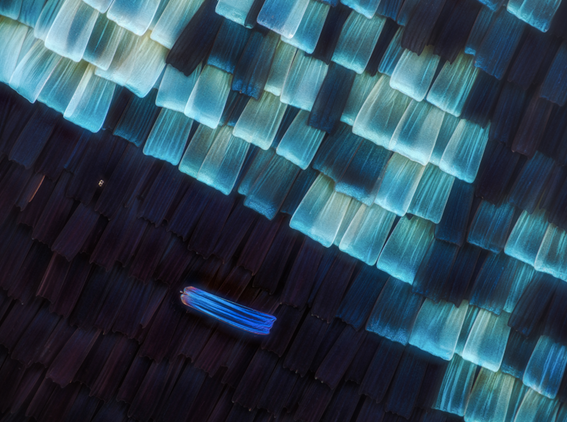

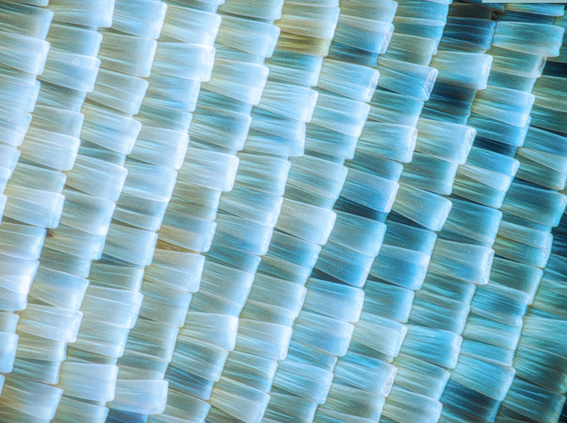

這組照片是燕蛾的鱗片。燕蛾屬鱗翅目(Lepidoptera)燕蛾科(Uraniidae)。鱗翅目鱗片是袁稷作品中最常見的主題,這種深海般的藍色能讓人感到一種寧靜。|攝影:袁稷

屎殼郎,學名蜣螂(Geotrupidae),是鞘翅目蜣螂科蜣螂屬的節(jié)肢動物。當你看到這三個字想到可能是丑陋,骯臟,產(chǎn)生嫌棄的情緒。但是看到這張圖片,你會感受到大自然的神奇,豐富的細節(jié)和光澤感通過攝影呈現(xiàn)再你的面前,它們更像來自地外生物。|攝影:袁稷

這張照片是氨基酸結(jié)晶偏振光下顯微攝影拼接,像是高山之巔奔涌的大河。結(jié)晶和泡泡被越來越多的攝影師作為他們宣傳講座活動的一部分。|攝影:袁稷

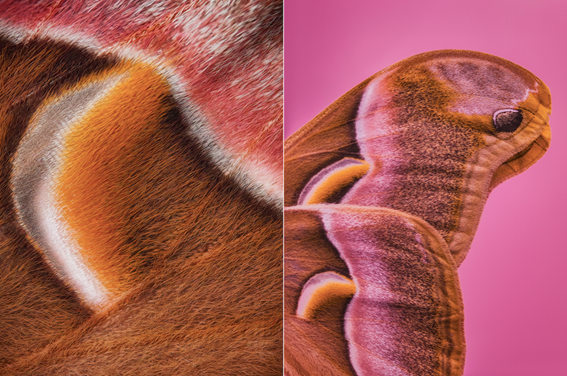

這套蛾子的組圖是使用手機拍攝的,越來越先進的數(shù)碼影像設(shè)備也將在科學攝影領(lǐng)域帶多更多的可能。更極致的藝術(shù)追求和更便攜的科學記錄都會決定攝影師發(fā)展方向。|攝影:袁稷

這些種子來自國家重要野生植物種質(zhì)資源庫辰山中心,它們和其他大量的野生種子一起被長期保存,在需要的時候被喚醒,成為科研和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的基礎(chǔ)。很少有人會對種子的樣子產(chǎn)生好奇,大部分的拍攝也僅僅局限于種實表面,在這些不同結(jié)構(gòu)的載體,1毫米之間孕育的是生命的希望。|攝影:袁稷

2023年的1月,獵戶星座從距上海橫沙島45公里外的浦東陸家嘴“三件套”緩緩落下。在自然界色彩是最吸引眼球的元素。色素色,結(jié)構(gòu)色,甚至混合色是最常見的。而在不可見光中,紫外線激發(fā)的熒光反應(yīng),宇宙中紅外光譜為主的星云同樣在攝影中有著特殊的魅力。|攝影:袁稷

攝影師并非只是記錄事實的記者,尋求真理的科學家,同樣也是藝術(shù)家。在還原物體真實的色彩同時通過創(chuàng)作者的理解,也可以把一些感情用色彩來呈現(xiàn)。

“我相信攝影是科學與藝術(shù)的工具,我相信攝影能讓我們表達更多的東西。”袁稷說。