博物館的力量,讓世界更美好

日期:05-20-2022來源:世博會博物館

曠日持久的疫情割斷了人們面對面的直接交流,使交流不得不以“屏幕”為中介進行。而當生存變得困難時,精神層面的審美享受越發(fā)變得可貴,甚至一度消失。面對生與死的危機與考驗,人們變得惶然不安,如何在內(nèi)心動蕩的時刻找到一個稍具穩(wěn)定性的“錨”使心靈不再漂浮不定,則成為了人們亟待思考的問題。

疫情之下的博物館

圖源:聯(lián)合國教科文組織官網(wǎng)

在全球面臨疫情考驗的第3年,國際博物館協(xié)會將今年世界博物館日的主題定為:“博物館的力量”。博物館的力量從何而來?具體表現(xiàn)在何處?又能為人們帶來哪些影響?

聯(lián)結過去、現(xiàn)在與未來的力量

在人們的印象中,博物館總是處于某個地方,占據(jù)著一定空間,最先以“建筑物”的形態(tài)映入眼簾。而當我們深入思考博物館一切工作的本質(zhì),這一“空間”卻有著“時間”的面向,它可以承載過去、現(xiàn)在甚至未來。在這種敘述方式下,可能會有一種“未來的歷史”形態(tài)出現(xiàn)。這一提法乍看之下很吊詭,但就“人們總是向著未來而去生存”這一點來說,卻是可以成立的。

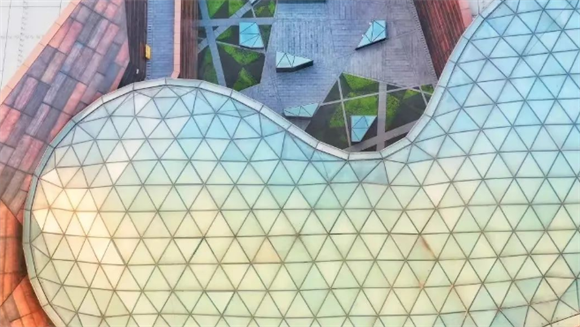

世博會博物館代表未來、開放和瞬間的“歡慶之云”

就“時間”這一方面而言,博物館同時具有“共時性”與“歷時性”的雙重屬性。在這“共時性”的場所中,我們經(jīng)歷著“歷時性”的一切。

歷時性表現(xiàn)在,博物館貫聯(lián)了人類的歷史進程。以博物館的各色展覽為例,每一次的展覽主題都在讓觀眾回過頭去重新思考的同時,展示了人與他者之間的各個層面的關系。在這種歷時性的進程中,人對自己、對技術、對世界的理解不斷加深。

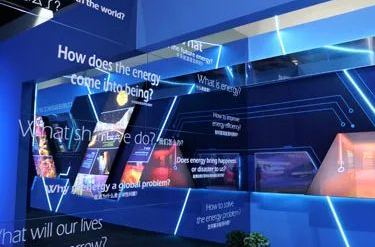

世博會博物館《能動未來——阿斯塔納世博會特展》

而所謂的共時性,在于博物館勾連著一定時間內(nèi)的各個維度,每一次的主題展覽都緊扣人們對時下的人類現(xiàn)狀、環(huán)境現(xiàn)狀、國際關系現(xiàn)狀的最深刻的關切。不特如此,博物館的主題總結,甚至預告和提示了人們未來幾年、幾十年可能面臨的問題。它以最直觀、最沖擊人們感覺的方式將問題擺在面前,讓人們在一種被迫的心態(tài)之下進行主動的思索,尋找最恰切的出路。在歷史中,我們能找到某些稍具穩(wěn)定性的東西;在開闊視野的過程中,當下的困難變得不再如它看起來那樣致命。

提升觀眾思考境界的力量

當我們參觀博物館時,心靈可能發(fā)生如下三重轉(zhuǎn)換。

1.從事件到事實的轉(zhuǎn)換

博物館中的任何一個物件都牽扯著與其相關連著的事件。這些事件或遠或近,很多會隨著時間的推移而發(fā)生改變,甚至附著其上的很多要素會在這一過程中被遺忘。在這種情況下,它們對于我們來說只是個“事實”。通過這種轉(zhuǎn)換,曾經(jīng)的一些活生生的事件被轉(zhuǎn)變?yōu)榱死浔氖聦崳灰迫肓瞬┪镳^,被加框、被加蓋,以靜態(tài)的面目呈現(xiàn)在我們的面前。

2.從事實到理論的升華

當下的博物館展覽往往都有一條邏輯清晰的“故事線”,通過對“科學事實”的意義、價值的重新譯解,也就是說,將不同的科學事實進行關聯(lián),確立它們之間因果的、邏輯的關系,能夠幫助觀眾豐富、優(yōu)化、完善現(xiàn)有的知識體系。在將他人之實踐的成果和結晶納入我們自己的視野之后,一個更為完整的知識體系得以形成。

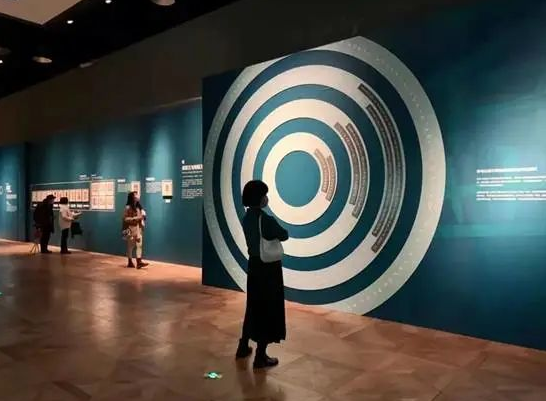

世博會博物館《見面:世博會國際參展方捐贈藏品展》

3.從理論到批判

體系將隨著觀察物的不斷豐富而呈現(xiàn)出新的形態(tài)。這些形態(tài)促使我們反身審視,從而對身處的世界進行冷靜的批判,確保經(jīng)過我們“親自思考”的知識獲得客觀性和科學性。這一過程甚至是已有知識結構的解構和重構的過程,它們迫使我們或放棄、或修改、或替代我們之前的定見[1]。這種內(nèi)化之路,恰恰可以借助博物館來鋪就。

圖源:國際博物館協(xié)會官網(wǎng)

世博會博物館的力量

世博會博物館在上述的各個層面上均表現(xiàn)出色,生動地詮釋了博物館所被賦予的力量(Power)。它作為凝聚力量之地,同時又不斷釋放著力量。

作為面向國際國內(nèi)的博物館,世博會博物館是一個窗口、一個中轉(zhuǎn)地。它向世界展示著中國的力量,但這種力量的匯聚離不開吸收各國各民族最優(yōu)秀而深厚的文化底蘊。這“一進一出”,不僅帶來了文明之間的交流,也加強了心靈的溝通與互聯(lián)。

世博會博物館《世博遺珍——歷屆世博會藏品展》

同時,它也讓我們相信,博物館有能力改變我們的世界,在這種改變中,對我們而言最重要的是,實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。世博會博物館發(fā)揮著它在數(shù)字化和可及性方面的創(chuàng)新力量,為實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展不斷蓄力。

世博會博物館八號展廳

我們知道,Power是個多義字。這種多義恰恰展示出了博物館自身的兼容并蓄。它能夠參與到具體的社區(qū)建設中,成為人們生活中不可或缺的精神之地[2]。我們相信,世博會博物館有能力(Power)成為我們的力量(Power)之源,最終將成為我們砥礪前行的不竭動力(Power)。

世博館校共建項目EXPO校園行

有人說,身處不安的混沌之中,就更要發(fā)現(xiàn)身邊的美好。誠然!作為建筑,博物館只是一個冷冰冰的鋼筋水泥框架結構,然而,一旦有了“人”為其注入溫度,注入力量,博物館就能顯示出其重要價值,不斷創(chuàng)造意義。

這種意義是人所親自為其賦予的,它是博物館之力量凸顯出來的第一步。同時,我們更應該看到凝結和沉淀在博物館中的人類文明,它必定能夠為每一個能夠欣賞并親近它的人提供力量。此外,在疫情肆虐仍頻的當下,我們不得不面臨被“屏幕”中介過的作品。這種中介是需要我們每一個觀賞者去親自穿過的,如此,“線上”的隔膜感會變得再次親切起來,博物館的力量也會越發(fā)真切地被我們所感知。

[1] 這三個層次化用了宋向光教授在題為“知識域的博物館學”的講座中所提出的內(nèi)容,特此致謝。

[2] 參看“世博會博物館”公眾號(2022-04-19)關于此次博物館日的主題詮釋。

作者:柳康(復旦大學哲學學院外國哲學博士)

編輯:顧澤瑩